Я пишу книгу под названием «Глобальная история холодной войны», которая должна выйти в следующем году. В моих следующих нескольких сообщениях в блоге я буду описывать некоторые из ключевых моментов, которые возникли для меня в этой работе, и особенно то, как они влияют на то, как я могу преподавать тему, и период.

В некотором смысле этот «глобальный» элемент в названии очевиден. Многие конфликты холодной войны происходили на Глобальном Юге, и лежащие в их основе политические разногласия затронули такие далекие страны, как Куба и Бразилия, Конго и Сомали, Корея и Индонезия, не говоря уже о военных столкновениях в Арктике и глубоко под Тихим океаном. Но другие последствия менее очевидны. Когда американцы рассказывают историю холодной войны, они часто не понимают, что одни и те же ключевые события имели совсем другое значение в других странах. В каждой стране, в каждом обществе была своя холодная война, и они смотрели (и помнили) по-разному. Чтобы понять это, может потребоваться настоящее упражнение воображения.

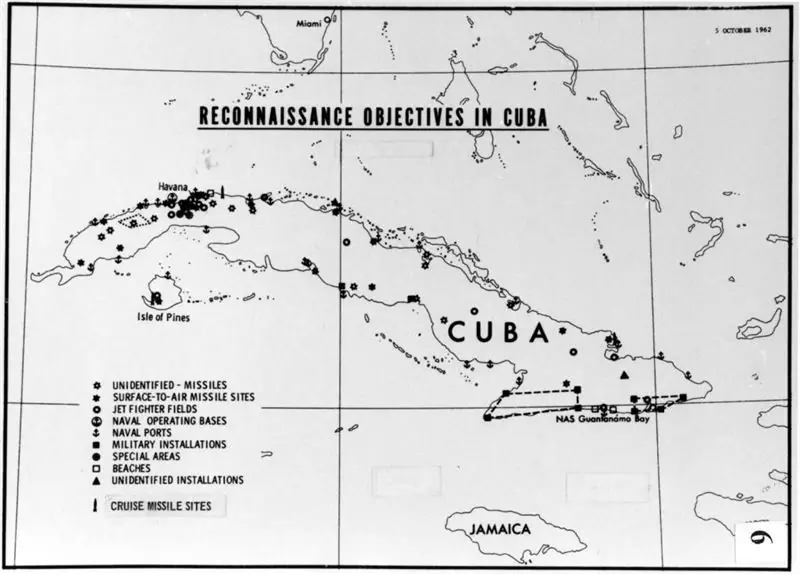

Позвольте мне привести один конкретный (и впечатляющий) пример. Самый опасный поворот холодной войны произошел в октябре 1962 года во время Кубинского ракетного кризиса, когда мир был близок к ядерной катастрофе. Многим американцам известны ключевые события этой истории, рассказанные во многих художественных постановках, таких как «Тринадцать дней» (2000), с его лазерным фокусом на лидерстве Джона и Роберта Кеннеди. Но есть несколько проблем с такими учетными записями. Просто чтобы отметить один момент, мы часто рассматриваем все это дело как явную победу США, что спорно. На самом деле Советы вышли из кризиса почти с тем, чего они хотели, когда они впервые разместили эти ракеты: они заручились обязательством США не вторгаться на Кубу и маневрами заставили американцев вывести ракеты из Турции и, возможно, из Италии. С советской точки зрения это ни в коем случае не было плохим исходом. (Турецкий аспект этой истории теперь хорошо известен, итальянский аспект вызывает больше споров).

Но подумайте об этой истории с точки зрения того, как ее восприняли и вспомнили в других крупных странах. Даже среди ближайших союзников США множество людей - и ни в коем случае не среди крайне левых - были потрясены тем, что они считали американским авантюризмом и безответственностью в отношении Кубы. В Великобритании Кристофер Хитченс заметил: «Как и все представители моего поколения, я точно помню, где я стоял и что делал в тот день, когда президент Джон Фицджеральд Кеннеди чуть не убил меня». Хитченс мог быть скрягой, но многие мейнстримные и даже элитные деятели сочувствовали его критике. Важно выйти за пределы образа святого и мученика, который применялся к Кеннеди после его убийства.

Во многих странах, наблюдавших за американо-советским противостоянием, был сильный элемент «чумы на оба ваших дома». Более того, откровенно просоветские крайне левые были очень сильны по всей Европе. В то время Коммунистическая партия Италии могла рассчитывать примерно на 25 процентов голосов по всей стране, и французская партия не сильно отставала от этой цифры в своей стране. Антиядерная активность была очень высока в различных союзных странах, включая Японию, и, справедливо или нет, большая часть риторики была направлена против «ковбойских» администраций и генералов США.

Все здравомыслящие люди, следившие за новостями, были напуганы кризисом 1962 года и потрясены возможным исходом. Но для многих это было лишь кратким отвлечением от других критически важных проблем, с которыми они столкнулись именно в это время. Опять же, посмотрите на Европу. Очень высоко в списке современных кризисов стояла жестокая война, которую Франция вела против антиколониальной революции в Алжире и которая бушевала с 1954 по 1962 год. Да, она подходила к концу в 1962 году, но при ужасающих обстоятельствах. В 1961-1962 годах сама Франция неоднократно оказывалась на грани правых государственных переворотов и открытой гражданской войны, а белые европейские поселенцы Алжира организовали крайне опасное правое террористическое движение под названием «Тайная армейская организация» (ОАГ). В течение 1962 года многие западные государства и преступные миры были глубоко вовлечены в торговлю оружием и заговоры. Если вы когда-нибудь читали отчеты о пребывании «Битлз» в Гамбурге в том году, вы заметите обилие упоминаний о торговцах оружием и гангстерах в тех районах, где они работали: Гамбург был ключевой центр этой алжирской торговли.

Напряженность достигла ужасающих высот в июле 1962 года, когда алжирские революционеры - арабы и мусульмане - вырезали множество белых европейских поселенцев в городе Оран. Число погибших достигло нескольких сотен, а возможно, и больше. (Прежде чем кто-либо укажет на это, в недавнем прошлом европейцы определенно имели место и другие массовые убийства мирных арабов). Дело Орана до сих пор отзывается эхом во французских правых и заложило существенную основу для более поздних французских предубеждений против арабов и мусульман. Это также привело в ярость ОАГ. В августе отряд из трех убийц был очень близок к убийству президента де Голля, когда они устроили засаду на его машину, когда она ехала по Парижу. Во время так называемой операции «Шарлотта Корде» они произвели около 200 выстрелов в де Голля и четырнадцатью пулями пробили его машину. Планирование покушения на де Голля стало в том году одной из самых быстрорастущих отраслей во Франции. Для поклонников теорий заговора Джона Кеннеди одна из наиболее сложных версий привлекает внимание к паре смертоносных ветеранов ОАГ из тех заговоров, которые, как сообщается, были арестованы в районе DFW сразу после той стрельбы в ноябре 1963 года.

Ко времени октябрьского кризиса 1962 года из-за Кубы многие французы задавались вопросом, не находится ли их собственная страна на грани смертельной внутренней войны. Затем добавьте в уравнение приток более миллиона отчаявшихся беженцев из нового Алжира, как европейских поселенцев, так и арабов, воевавших на стороне проигравших французов. Даже без ядерного оружия это были тревожные времена.

Во время кубинского кризиса самым опасным днем было 27 октября, когда американские и советские войска неоднократно приближались к настоящим вооруженным боям. Но в Европе эта дата имела совершенно иной резонанс. За несколько лет Энрико Маттеи превратил итальянскую нефтяную корпорацию ENI в огромную силу в международном бизнесе и политике, а сам стал ключевым игроком в мировых делах. Таким образом, это было очень значимое европейское и даже глобальное событие, когда он погиб в авиакатастрофе именно 27 октября, почти наверняка в результате взрыва бомбы (некоторые думают, что его самолет был сбит).

Преступление остается официально нераскрытым, но, вероятно, сицилийская мафия проделала настоящую грязную работу. Что касается того, кто им заплатил, то кандидатов много. Сделки Маттеи привели в ярость нескольких ключевых соперников, в том числе крупные англо-американские нефтяные компании «Семь сестер» - выражение, которое Маттеи либо придумал, либо популяризировал. Действительно, Маттеи представлял наибольшую угрозу гегемонии сестер до кризиса ОПЕК десятилетие спустя. По многим причинам ЦРУ относилось к Маттеи с глубоким подозрением. Последней каплей стало обретение Алжиром независимости, когда нефтяные концессии страны и ее огромные запасы внезапно оказались в опасности. Действия Маттеи в Алжире привели в ярость французов и их зарубежную секретную службу SDECE, которая на тот момент считала убийство стандартной тактикой даже в большей степени, чем ЦРУ. SDECE собрал внушительное количество африканских антиколониальных лидеров, загадочно погибших в конце 1950-х и начале 1960-х годов. Авиакатастрофы были французской специальностью. Но в конце 1962 года идея использовать «случайные» авиакатастрофы для уничтожения высокопоставленных врагов была в головах людей, поскольку всего годом ранее она использовалась для уничтожения генерального секретаря ООН Дага Хаммаршельда. К сожалению, даже я не могу винить в этом французов.

Какого бы кандидата мы ни предпочли в деле Маттеи (я почти не сомневаюсь, что это был SDECE), это дело оставалось навязчивой идеей европейской политики и журналистики на десятилетия вперед, близкое подобие убийства Джона Кеннеди в США. Журналистов, расследовавших дело Маттеи, все еще убивали, и они исчезли в 1970-е годы.

Я не могу этого доказать, но я подозреваю, что убийцы Маттеи намеренно выбрали разгар международного ракетного кризиса для проведения атаки, потому что мировые СМИ были бы настолько сосредоточены на этих других вопросах. Никогда не позволяйте хорошему кризису пропадать даром.

Это несколько примеров того, что происходило в других странах мира, и есть много других. И Китай, и Индия, например, естественно, были глубоко обеспокоены делом Кубы, но у них были и свои проблемы. Именно в течение «тринадцати дней» кубинского кризиса эти два азиатских гиганта вели открытую перестрелку. Потери были милосердно малы по стандартам современной войны, но конфликт оставил длинную тень для обеих стран. Тогда, как и сейчас, это были две самые густонаселенные нации в мире.

Итак, если мы посмотрим на кризис на Кубе с глобальной точки зрения, мы увидим гораздо более широкий диапазон мнений, чем мы могли бы подумать только с точки зрения Америки. Но самый шокирующий урок, пожалуй, состоит в том, что многие общества по всему миру занимались более неотложными делами.

Я заканчиваю небольшой заметкой или (опять же) предположением. В начале 1960-х годов французская SDECE была ответственна за множество беспорядков на международной арене, включая убийства, терроризм и торговлю наркотиками в эпических масштабах. В полном объеме SDECE называлась Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage (Служба внешней документации и контрразведки). В 1961 году бывший британский шпион Ян Флеминг с хорошими связями опубликовал книгу «Громовой шар», в которой представил миру вымышленную организацию SPECTRE - специальный орган по контрразведке, терроризму, мести и вымогательству. Просто подумайте об Эрнсте Блофельде и его персидском коте. Конечно, SPECTER был косвенной отсылкой к SDECE. Я не могу сообразить, зачем еще эта штука "контрразведка", если не вспоминать о "контрразведке" SDECE. Мне нравится думать о SDECE как о реальном SPECTRE, но менее приятном.