Прошлой осенью журнал «Христианская история» поднял этот вопрос, опросив церковных историков, чтобы составить список из 25 лучших христианских «писаний, которые изменили церковь и мир».

Мне нравится христианская история; на самом деле, я как раз пишу для него статью о реакции христиан на нацизм. Но у меня были некоторые проблемы со списком, в котором не было названо ни женщин, ни никого с Глобального Юга, кроме двух североафриканцев из поздней античности (Афанасия и Августина). И тот, кто идентифицирует себя как пиетист, вряд ли оценит список, в котором много богословских трактатов и мало других типов христианской литературы.

Но больше всего меня зацепило то, что CH на самом деле составил список, почти полностью состоящий из книг, а не сочинений.

Итак, христиане - это люди Книги. И, как и ученые, опрошенные CH, я провел почти всю свою жизнь за чтением книг, а меньшую, более недавнюю часть своего времени - за их написанием. Но я также знаю, что христианские мысли, чувства и воображение формировались и распространялись другими, не менее мощными способами письма. Поэтому я хочу провести следующие три недели, рассказывая о том, как не-книги изменили церковь (если не мир), используя свой собственный опыт в качестве отправной точки.

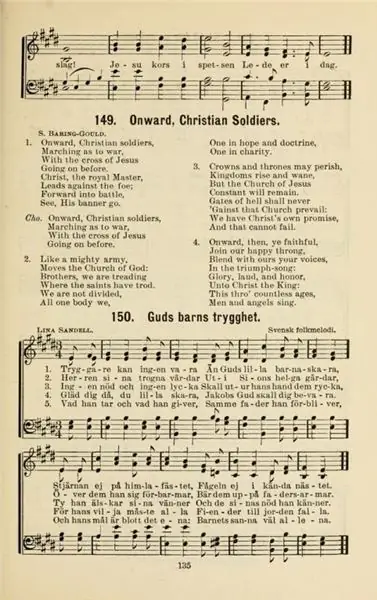

Мы начнем с одного типа некнижного письма, которое признал CH. Моему коллеге по Вефильской семинарии Джеймсу Д. Смиту III было предложено составить список «25 величайших гимнов христианства». (Кстати, Филип уже писал о гимнах как о средствах обучения в этом посте 2012 года.) Джим отмечает, что

С самых ранних времен христиане связывали «псалмы, гимны и духовные песни» с учением, личными дисциплинами (Кол. 3:16) и исповеданием Бога как Отца, Сына и Святого Духа (Еф. 5:18-21).

Его список охватывает восемнадцать столетий, от «Пастыря нетерпеливой молодежи» (Климент Александрийский, ок. 200 г.) до «Только во Христе» (Кейт Гетти и Стюарт Тауненд, 2001 г.). Одна из шести работ 20-го века - «Как ты велик» Стюарта Хайна, чья мелодия («O Store Gud») была впервые популяризирована одним из первых лидеров шведского крыла моей деноминации, Церкви Завета.

Увы, не нашлось места для трех моих любимых выражений шведских пиетистских гимнов: «Дети Небесного Отца» и «День за днем» Лины Санделл и «Благодарение Богу за Моего Искупителя» (чей оригинал текст был написан шведским членом Армии Спасения А. Л. Сторм, но чей английский перевод и мелодия были получены от Covenanters: Carl Backstrom and J. A. Халтман соответственно). Хотя мои духовные предки нарушали шведские законы, собираясь небольшими группами для изучения Библии, они были не только «читателями» (läsare), но и певцами.

Так почему же эти сочинения заслуживают нашего внимания не меньше, чем книги? Как гимны могут иметь такое же влияние, как богословские трактаты Августина, Аквината и Кальвина?

Начните с того, что Стивен Гатри пишет о музыке и искусстве в «Словаре христианской духовности» Зондервана:

Мало того, что искусство демонстрирует неадекватность полностью абстрактной веры; они также предлагают средства приведения богословских убеждений к живому выражению. Если христианская духовность - это область живого христианского опыта, то искусство, несомненно, является ценным активом в духовной жизни. В песне и танце, в скульптуре и драме внутренние убеждения извлекаются в царство действия и движения; в живой мир времени, массы и протяженности в пространстве. Наоборот, привлекая чувство и воображение, искусства глубже проникают в Божью истину; внедрение и воплощение убеждений на многих уровнях личности.

Я вернусь к первой идее («приведение теологических убеждений к живому выражению») в более позднем посте, когда я выйду за рамки написания всего и расскажу историю самого (не)известного вклада моей традиции в религиозную искусство. Но я думаю, что представление о том, что гимны, как танец, драма и изобразительное искусство, могут воплощать веру, чрезвычайно важно. Гатри завершает этот раздел замечанием Ричарда Моу, "что поэтические образы текста гимна "впечатляют теологическую точку в ваше сознание, как не может сделать ни один научный трактат". Через мелодию и словесные образы богословская истина "становится графической"" (Цитаты из совместной работы Моува с Марком Ноллом, «Замечательные слова жизни: гимны в американской протестантской истории и теологии».)

Без сомнения, богословие любого гимна отражает близкое или отдаленное влияние книг. Но с точки зрения того, откуда отдельные христиане на самом деле черпают свои убеждения обо всем, от природы Бога до реальности греха и силы благодати… Я подозреваю, что гимны и песни прославления играют большую роль (не всегда к лучшему - см. главу Мудрого Бауэра в сборнике Mouw/Noll), чем более длинные и сложные сочинения.

Или проповеди, если уж на то пошло. Как К. О. Розениус, ведущая фигура шведского возрождения, великим автором гимнов которой была Лина Санделл, написал в 1850 году:

Как часто случалось, что многие драгоценные уроки были посажены глубоко в наши сердца песнями, намного позже того, как проповеди были забыты! Враги Лютера жаловались, что он нанес больше вреда (папской церкви) своими песнями, чем всеми своими проповедями.

Более того, гимны обращаются к нашему сердцу так же, как и к нашему уму - и поддерживают первое, когда второе запутывается в узлах, пытаясь примирить непримиримые богословские парадоксы.

В прошлом году я писал о пении «Дети Небесного Отца» на похоронах. Мы праздновали жизнь человека ненамного старше меня, мужа и отца, оставившего жену и молодую семью. И его собственные родители были там с нами; он был вторым взрослым ребенком, которого они пережили. Вот что пришло мне в голову:

…между сочувствием к Мюрриэль и Ларри [родителям покойного] и тревогой за Лену и Исайю [моих собственных детей], последний куплет гимна застрял у меня в горле:

Но как ни горел мой разум бороться с проблемами зла и страдания, побеждать сомнения с помощью теологии и философии, вместо этого я прислушался к предположению, стоявшему в центре размышлений нашего пастора: что одно из милосердий таких потеря в том, что она напоминает нам, что мы не Бог. Не имея возможности полностью понять, нам предоставляется возможность отказаться от иллюзий контроля и власти и на самом деле сделать то, что мы должны были делать все это время: «Успокойтесь и знайте, что Я Бог!» (Пс 46:10)

Поэтому я сделал паузу и поразмышлял на мелодию «Дети Небесного Отца» над утверждением псалма (сделанным дважды), что «Господь Саваоф с нами; / Бог Иакова - наше прибежище» (ст. 7, 11).

Трудность в том, что мы прибегаем к Богу парадокса: Он дает и лишает, так что в смерти есть жизнь, а в печали благодать. (См. также «День за днем», в котором мы молимся «Тому, чье сердце безмерно добродетельно», Подателю, который дает «боль и удовольствие» и смешивает «труд с миром и покоем».)

Как мы можем на похоронах утверждать, что «От всякого зла Он щадит их»?

На этот вопрос нет настоящего интеллектуального решения. Как пели в воскресенье участники хора Мюрриэль: «Бесконечная Твоя милость, о бесконечная Твоя милость, / За пределами всех снов смертных».

Но при всех богословских недоработках в таком гимне, как «Дети Отца Небесного», есть еще развязка: простая музыкальная идея, которая как-то не рушится под тяжестью сомнения. Есть убежище в нежной прелести народной мелодии, которую мы разучиваем в детстве и продолжаем петь по-детски до конца наших лет.

То, что однажды заметила Кэтлин Норрис в отношении псалтири, может также относиться к гимнам, происходящим из моего любимого места Писания:

К своему удивлению, вы обнаруживаете, что псалмы не отрицают ваших истинных чувств, но позволяют вам размышлять о них прямо перед Богом и всеми…. Если псалом не дает ответа, он позволяет нам остановиться на вопросе.

Короче говоря, читать псалмы и гимны - значит молиться, а не понимать. («Тот, кто поет, - думал Августин, - дважды молится».)

Еще один момент… Я люблю читать книгу в одиночестве, но гимны представляют собой редчайшую форму современной западной письменности: ее почти всегда читают вместе с другими людьми. Когда я пела «Дети Небесного Отца» на той поминальной службе, я боролась с противоречивыми мыслями и чувствами, будучи частью собравшегося, скорбящего сообщества. «В действительно трудные времена, - сказала однажды Норрису монахиня-бенедиктинка, - когда все, что я могу сделать, это продолжать дышать, для меня все еще важно ходить в хор. Мне кажется, что другие хранят для меня веру, тянут меня за собой».

Точно так же, последний раз, когда я помню, как я пел «Спасибо Богу за моего Искупителя», это было на служении в канун Дня благодарения в нашей общине в ноябре прошлого года. Из-за выступлений в других церквях я мало видел Салем той осенью. Итак, на следующий день я написал в своем блоге:

…было почти поразительно смотреть на сотни других лиц и вспоминать, сколько разных людей я знаю, и кто меня знает в нашем собрании.

Нашей традицией для этого служения является то, что пасторы не проповедуют; вместо этого двух мирян приглашают поделиться подготовленными медитациями, затем микрофон передается всем, кто хочет поделиться более спонтанным выражением благодарности. Люди, которых я знаю хорошо и почти не делились тем, что было у них на сердце: потерями, приобретениями, болезнями, исцелениями, смертью, жизнью.

Поэтому, когда мы вместе пели «Tack O Gud» [оригинальное шведское название мелодии], я остро осознавал тот факт, что благодарю «спасибо за радость и спасибо за горе» не только от своего имени., а для других, с другими.

Гимны, другими словами, воплощают веру не только в мое индивидуальное тело, но и в собранное разнообразное Тело Христово. И они внедряют веру не только в ум, чье внимание сосредоточено на книге, но и в жизненный опыт сообщества, которое вместе поклоняется, скорбит, радуется и молится.