Авва Антоний сказал: «Видел я сети, которые расставляет враг по миру, и, воздыхая, сказал: «Что может пройти от таких сетей?» Затем я услышал голос, говорящий мне: «Смирение».[1]

Смирение занимало центральное место в духовной жизни Антония. Он знал, что это одна из главных добродетелей, что она должна быть центром его собственной аскетической практики. Он также понял, что гордыня и тщеславие, поскольку они заставляют духовного практикующего сосредоточиваться и привязываться к себе, заставляют его держаться за себя выше всех других, пока, наконец, они не поклонятся себе над Богом.

Смирение является как причиной, так и результатом самопознания, потому что чем смиреннее человек становится, тем больше он может познать себя в свете истины. Вот почему можно сказать, что гордость, противоположная смирению, создает и удерживает неведение о себе, поскольку она формирует ложное представление о себе и требует, чтобы его уважали. Истина сокрыта от привязанных к гордыне, потому что такая гордыня становится как бы завесой, скрывающей от них их истинные отношения с Богом и ближним.

В своих письмах Антоний ясно дал понять, что один из ключей к духовной жизни - это познание себя таким, какой он есть на самом деле, и он писал своим собратьям-монахам с осознанием того, что они своим трудом пришли к к тому же осознанию, что и он сам: «Истинно, возлюбленные мои в Господе, - пишу вам, как люди разумные, способные познать самих себя, - вы знаете, что знающий себя знает Бога; и знающий Бога знает и устроения, которые Он творит для Своих творений.[2] Быть смиренным - значит осознавать свои ограничения и принимать их. Смиренный человек будет готов открыться и принять дарованную ему Божью благодать, чтобы через дар Духа он мог возвыситься и испытать блаженство. С другой стороны, гордые мужчина или женщина будут пытаться делать все сами, и поэтому не будут сотрудничать с Божьей благодатью и интегрировать ее в свои действия, так что без совершенства благодати их действия будут лишены прочного основания. чтобы он имел устойчивую положительную ценность. Вот почему гордость является основой для духовного разрушения, потому что она сбивает человека с пути, заставляя его думать о том, что все, что он сделал, велико, не видя трещин в фундаменте, которые показывают, насколько неустойчивыми и хрупкими на самом деле являются его достижения. Таким образом, Книга Притчей мудро предупреждает нас: «Погибели предшествует гордость, и падению - надменность. Лучше быть смиренным с бедным, чем делить добычу с гордым. Внимающий слову будет преуспевать, и счастлив надеющийся на Господа» (Притчи 16:18-20 RSV).

Гордость искушает нас славой мира, поскольку она предполагает, что мы достойны этой славы, и мы должны принять ее, когда она встретится на нашем пути. Мы хотим, чтобы с нами обращались так, как если бы мы были главными, мы хотим как бы править миром, не считаясь с тем вредом, который мы причинили бы, если бы правили в соответствии с велениями нашей гордыни. Мы хотим, чтобы нас баловали. Мы думаем, что мы «стоим того» и что нам должны быть предоставлены мирские блага, не принимая во внимание, как эти блага приходят к нам, и люди, которые страдают при их производстве и распространении. Точно так же мы хотим, чтобы нас обожали, чтобы фанаты были готовы сделать для нас все, жертвуя ради нас своими средствами к существованию, и при этом они падают вместе с нами, когда земля под нами рушится под тяжестью греха.

Но, пока мы ослеплены своей гордостью, какое нам дело? Пока мы привязаны к себе из-за гордыни, вред, который мы причиняем другим, будет игнорироваться, потому что мы будем видеть все вещи по отношению к себе. Если у нас все хорошо, мы будем думать, что у всех других все хорошо, а если нет, то это их вина, а не наша.

Гордость закрывает нас от реального мира. Оно заманивает нас в ловушку заблуждения, созданного нами в нашем разуме, заблуждения, посеянного нашим грехом и тем, как оно заставляет нас высоко ценить себя. Пока остается гордыня, она может найти способы оправдать грех, поэтому, если мы хотим остановить грех, мы должны искоренить этот яд смирением. Иисус показывает нам, удаляясь в пустыню, что искушения дьявола могут быть преодолены только самоопустошительным смирением (ср. Мф. 4:1-11 и Лк. 4:1-13).

Ибо, в нашем искушении, дьявол всегда будет представлять нам мирскую славу, говоря нам, что мы достойны их всего, надеясь, что таким образом он может подстеречь нас временной славой, не давая нам достичь истинная слава, которую можно получить, следуя простым путем к Богу. Нас легко отвлечь обещаниями, которые удовлетворяют наши эгоистичные желания.

Наша гордость затем пытается оправдать такой эгоизм, давая оправдание за оправданием того, почему мы «стоим этого», поэтому выход из соблазнов мира лежит через стремление к смирению. В смирении мы будем открыты для справедливости, в то время как наша гордость превзойдет требования справедливости, поскольку она оправдывает чрезмерные удовольствия, подходящие для кого-то столь великого, каким мы себя считаем. Иисус смог превзойти видение мира, данное ему дьяволом, потому что он хотел справедливости для мира. Именно потому, что Иисус в своем смирении продвигал справедливость, он смог преодолеть второе искушение дьявола, как объяснил Ориген:

И Спаситель больше не нуждался в том, чтобы ему показывали дела этого мира. Как только он обратит взор очей своих, чтобы рассмотреть его, он увидит и царствующих грехов, и тех, которыми правят пороки. Видит он и самого «князя мира сего», диавола, хвалящегося собой и радующегося собственной погибели, потому что имеет в своей власти таких великих людей. [….] Наш Господь и Спаситель действительно желает царствовать и подчинить себе все народы, чтобы они посвятили себя справедливости, истине и прочим добродетелям. Но он хочет царствовать как Справедливость, чтобы царствовать без греха и не делать ничего бесчестного. Он не желает без труда увенчаться, как подданный дьявола, или царствовать над другими, когда им самим правит дьявол.[3]

Гордость игнорирует несправедливость и правит через падшее эгоистичное «я». Вот почему только тогда, когда мы позволяем падшему «я» быть распятым и умирать, может по-настоящему воцариться внутри нас справедливость. Смирение - это один из гвоздей, которые мы должны использовать, чтобы поставить себя на крест, отсечь ложное «я», чтобы мы действительно могли найти себя живыми во Христе. Смирение способно прорваться сквозь весь лоск, все притворство, всякое притворство гордыни, видеть сквозь иллюзию, которую оно нам обещает, так что мы можем, приняв смирение, найти средства, чтобы сотрудничать с благодатью и действительно позволить справедливости, которая счетчики греха царствуют в нас. Мы должны подражать Христу, если хотим обрести жизнь во Христе. Он освободил себя от всего притворства, от всего своекорыстия, чтобы он мог принять справедливость и продвигать истину; таким же образом мы должны прийти к нашей собственной пустыне эгоизма и освободиться от всякого притворства, чтобы через такое самоопустошительное смирение мы могли подняться истинным последователем Христа.

Когда Антоний искушался славой мира, и голос сказал ему, что путь к победе над этими искушениями есть смирение, разумность ответа была очевидна, но применение его не было столь легко выполнить. Энтони, как и всем нам, пришлось с этим бороться. Всякая победа над тем или иным грехом легко могла привести Антония к тщеславию и гордыне, так что всякая победа над одним искушением могла быть средством принятия им другого, худшего греха. Ему потребовалось много терпения и принятие собственных ограничений, чтобы по-настоящему прийти к Богу и обрести совершенство по благодати.

Таким же образом, мы должны принять наши собственные ограничения, даже в нашей борьбе с гордостью. Мы споткнемся и упадем; мы не должны допустить, чтобы это ранило нашу гордость и заставило нас сдаться в отчаянии. Мы должны просто пожать плечами и продолжить. Более того, мы должны признать, что мы не можем делать все сами. Нам нужны другие, нам нужна их помощь, и помните об этом, это поможет нам по-настоящему познать себя и Божьи устроения в нашей жизни.

Достижение смирения может быть и, вероятно, будет борьбой на всю жизнь. Однако принять это - часть смирения. Чем большего мы достигли, тем выше риск того, что мы возгордимся своими достижениями и потерпим духовное поражение. Пока мы не достигнем состояния, когда наше смирение станет естественной частью того, кто мы есть, мы должны всегда помнить о своих физических и духовных немощах, чтобы наше своеволие стало смиренным, как провозгласил св. Диадох Фотикийский:

Смирение трудно обрести, и чем оно глубже, тем больше усилий требуется для его достижения. Есть два разных пути, которыми она приходит к тем, кто разделяет божественное знание. У прошедшего наполовину пути духовного опыта своеволие смиряется или телесной немощью, или людьми, напрасно враждебными к ищущим праведности, или злыми помыслами. Но когда разум вполне и сознательно ощущает просвещение благодати Божией, тогда душа имеет смирение, как бы естественное. Весь наполненный божественным блаженством, он уже не может гордиться собственной славой; ибо даже если она непрестанно исполняет заповеди Божии, она все же считает себя смиреннее всех других душ, потому что разделяет Его долготерпение. Первый тип смирения обычно отмечен угрызениями совести и унынием, второй - радостью и просвещенным благоговением.[4]

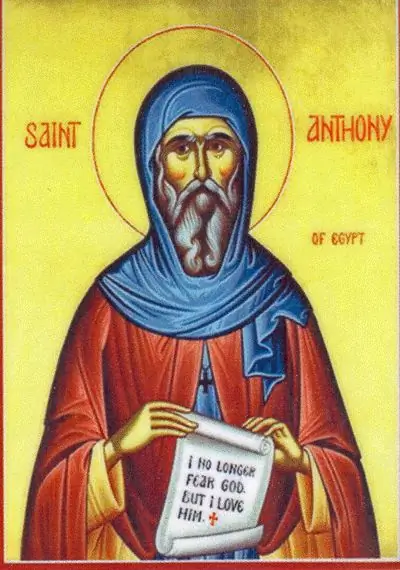

Смирение способно принести великую радость в душу, приближающуюся к совершенству. Жизнь Антония демонстрирует истинность этого, когда он шел от великих борений в богобоязненности к осознанию того, кем он был в Боге, так что в конце своего пути он познал все в любви к Богу, включая самого Бога..

[1] Изречения отцов-пустынников. транс. Бенедикта Уорд (Каламазу, Мичиган: Цистерцианские публикации, 1984), 2.

[2] Св. Антоний, Письма Св. Антония Великого. транс. Дервас Дж. Читти (Fairacres, Oxford: SLG Press, 1991), 12 [Письмо III], 11.

[3] Ориген, Беседы на Луку. транс. Джозеф Т. Линхард SJ (Вашингтон, округ Колумбия: издательство Католического университета Америки, 1996), 124.

[4] Св. Диадох Фотикийский, «О духовном познании» в «Добротолюбии»: Полный текст. Том первый. транс. Г. Э. Х. Палмер, Филип Шеррард и Каллистос Уэр (Лондон: Faber and Faber, 1983), 292.

Немного ничего