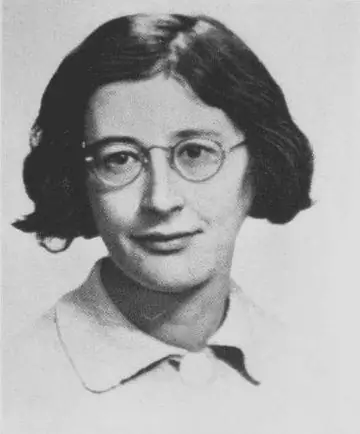

Симона Вейль (произносится как «Вай») была французским мыслителем, перешедшим из иудаизма в идиосинкразическое, мистическое христианство. За свою короткую жизнь (1909-1943) она была радикальной левой, работала с французским сопротивлением нацистским оккупантам и пережила драматический опыт обращения, когда размышляла о стихотворении Джорджа Герберта о человеческом грехе и благодати Христа «Любовь III». (См. мою книгу «Духовность Реформации: Религия Джорджа Герберта».)

Несмотря ни на что, Вейл всегда работала не только умом, но и руками, в том числе долгое время работала на автомобильном заводе. Она много писала о важности и ценности работы. И ее прозрения интересно связаны с учением Лютера о призвании.

Ричард Гандерман резюмирует свои мысли по этому поводу:

Вайль рассматривал работу как нечто большее, чем обмен денег на труд. Она утверждала, что людям нужно работать не только ради дохода, но и ради опыта самого труда. С ее точки зрения, деньги не решают основных проблем безработицы. Наоборот, работа дает жизненно важные возможности жить более полной жизнью, помогая другим….

Хотя Вейл понимала, что людям нужна работа, чтобы жить, она утверждала, что труд выполняет и другие не менее важные функции. Во-первых, это возможность, которую он предлагает, чтобы стать более полностью сосредоточенным и присутствовать в жизни. Многозадачность - это жизнь поверхностная, но тот, кто полностью присутствует с другим, может полностью отдать себя. Она назвала внимание «самой редкой и чистой формой щедрости».

Вейль считал, что люди не созданы для праздных удовольствий. Именно трудом, будь то в сельском хозяйстве, на производстве, в сфере услуг или в ведении домашнего хозяйства и воспитании детей, люди вносят свой вклад в жизнь других. Она писала, что работа напоминает нам, что люди являются частью чего-то большего, и дает большую цель для жизни. Она писала о призвании служить другим:

«Любой, чье внимание и любовь действительно направлены на реальность вне мира, признает в то же время, что он связан, как в общественной, так и в личной жизни, единственным и постоянным обязательством исправить в соответствии со своими обязанностями и, в меру его власти, все лишения души и тела, которые могут разрушить или повредить земной жизни любого человеческого существа».

Работу следует рассматривать в более широком контексте, иначе работники вскоре могут почувствовать себя винтиками в машине, накручивающими гайку на болт или перемещающими бумаги из папки «Входящие» в папку «Исходящие». Чтобы хорошо работать, люди должны понимать контекст работы и то, как она влияет на жизнь других людей.

Здесь Лютер подчеркивает, что, хотя призвание важно для нашего собственного благополучия, цель всех наших призваний состоит в том, чтобы любить наших ближних и служить им. У нее также есть лютеровское понимание того, что Бог находится в призвании, что Он любит и благословляет тех, кого Он создал через нас.

Вот как статья о ней в Википедии описывает ее понимание любви к Богу и любви к ближнему:

В «В ожидании Бога» Симона Вейль объясняет, что тремя формами неявной любви к Богу являются (1) любовь к ближнему (2) любовь к красоте мира и (3) любовь к религиозным церемониям. [70] Как пишет Вейль, любя эти три объекта (ближнего, красоту мира и религиозные церемонии), человек косвенно любит Бога до того, как «Бог приходит лично, чтобы взять за руку свою будущую невесту,” так как до прихода Бога душа еще не может непосредственно любить Бога как объект. [72] (ii) когда люди уделяют личное внимание тем, кто иначе кажется невидимым, анонимным или несуществующим, [73] и (iii) когда мы смотрим и слушаем страждущих такими, какие они есть, не думая явно о Боге-и.э., пишет Вейль, когда «Бог в нас» любит страждущих, а не мы любим их в Боге.[74] Во-вторых, объясняет Вейль, любовь к красоте мира подражать любви Бога к космосу: точно так же, как Бог творчески отказался от своего господства над миром, отдав его во власть человеческой автономии и «слепой необходимости» материи, люди отказываются от своего воображаемого господства над миром, видя мир уже не так, как если бы они были центром мира.[75] Наконец, объясняет Вейл, любовь к религиозным церемониям проявляется как имплицитная любовь к Богу, когда религиозные обряды чисты.[76] Вейль пишет, что чистота в религии видна, когда «вера и любовь не перестают», и, самое главное, в Евхаристии.[77]

Она также интересна темами красоты и страданий. Опять же из Википедии:

Для Вейля «красивое - это эмпирическое доказательство того, что воплощение возможно». Красота, присущая форме мира (эта присущность доказывается для нее в геометрии и выражается во всяком хорошем искусстве), есть доказательство того, что мир указывает на нечто за его пределами; он устанавливает существенно телесный характер всего сущего. Ее концепция красоты распространяется на всю вселенную: «мы должны верить, что вселенная прекрасна на всех уровнях… и что она обладает полнотой красоты по отношению к телесной и психической структуре каждого из мыслящих существ, которые действительно существуют и существуют. из всех возможных. Именно это согласие бесконечности совершенных красот придает трансцендентный характер красоте мира… Он (Христос) действительно присутствует во вселенской красоте. Любовь к этой красоте исходит от Бога, живущего в наших душах, и выходит к Богу, присутствующему во Вселенной». Она также писала, что «красота этого мира - это нежная улыбка Христа, идущая к нам через материю».[66]

Красота выполняла для Вейля и сотериологическую функцию: «Красота пленяет плоть, чтобы получить разрешение перейти прямо в душу». Таким образом, это представляет собой еще один способ, которым божественная реальность, стоящая за миром, вторгается в нашу жизнь. Там, где скорбь покоряет нас грубой силой, красота проникает внутрь и ниспровергает империю личности изнутри.

Хотя она довольно христоцентрична, она не совсем ортодоксальна. Она экстремальна и эстетична в своем стремлении к добродетели. Она говорила, что индуизм и буддизм также «предают меня в руки Христа, как его пленника», и все же выступала против синкретизма.

Она больше всего интересовалась католицизмом, но так и не стала католичкой. У меня сложилось впечатление, что она отказалась креститься из чувства солидарности с теми, кто не был в церкви, но, хотя какое-то время это было правдой, в статье Википедии говорилось, что она, наконец, крестилась незадолго до того, как умерла от туберкулеза в возраст 34.

Ее взгляд на христианство настолько необычен, но все же содержателен, что она могла бы достучаться до вашего «Ничего» друга, который «духовен, но не религиозен».