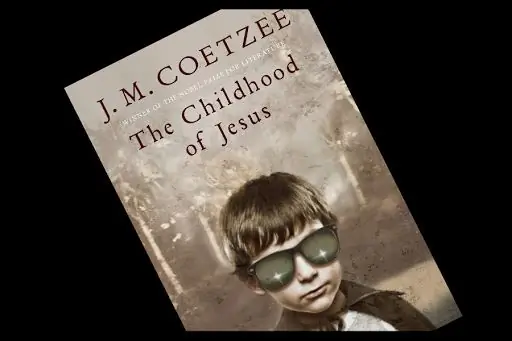

Новая книга лауреата Нобелевской премии Дж. М. Кутзи на самом деле не посвящена непосредственно Иисусу, но она также более религиозна, чем кажется на первый взгляд

Детство Иисуса, последняя книга лауреата Нобелевской премии Дж. М. Кутзи, представляет собой размышление о памяти, работе и родительстве, которое напоминает ранние дни Иисуса из Назарета… или нет?

Первое, что нужно знать о «Детстве Иисуса», это то, что он проделал большую работу по ошеломлению критиков и читателей. Кутзи - писатель идей - его часто сравнивают с Кафкой, и он написал свою диссертацию о Беккете. Он блуждает на метафизической и этической территории, которая больше царапает голову, чем трогает сердце.

На самом деле, на чтении в своем родном Кейптауне Кутзее (произносится как «кут-си») признался, что имя Иисуса должно было подчеркивать, а не украшать его последнюю работу. «Я надеялся, что книга выйдет с чистой обложкой и чистым титульным листом, так что только после того, как будет прочитана последняя страница, читатель увидит заголовок, а именно «Детство Иисуса». Но в нынешнем издательском бизнесе это недопустимо».

Так что в этой книге нет ничего условно «христианского» или даже «религиозного». Любой читатель, надеющийся на нежное воображение или аллегорию сокровенных лет Христа, будет сбит с толку после первых нескольких глав. Вместо этого мы встречаем Дэвида, мальчика, разлученного с матерью на лодке, направляющейся в новый мир, и Симона, стареющего стивидора, который решает присмотреть за ним.

Но, возможно, критики недооценили того, насколько глубоко религиозным может быть расплывчатый, интеллектуальный роман.

The LA Times прямо заявила, что «Детство Иисуса» - это «не книга о библейском Иисусе, а о беженце в чужой стране». Рецензент NY Times назвал религиозный аспект книги своего рода «отвлекающим маневром». New Republic пришла к выводу, что любой читатель, ищущий «даже мимолетное сходство с Евангелиями», будет разочарован «на каждом шагу». Но может ли такое название быть настолько случайным по отношению к рассказу? Неужели Кутзи так мало может сказать об Иисусе?

Когда мы присоединяемся к Симону в его поисках матери Давида, мы сталкиваемся с некоторыми знакомыми темами, но ни одна из них не отражает на первый взгляд жизнь Христа. Вместо этого мы видим, как Кутзее размышляет о прохладной бюрократии социализма и предлагает в стороне сексуальные страсти, еду и работу.

Но в раннем диалоге между Давидом и Симоном ситуация меняется. - Зачем мы здесь, Симон? - спрашивает Дэвид. Симон объясняет, что они снимают комнату на несколько дней, пока не смогут двигаться дальше.- Нет, я имею в виду, почему мы здесь? Жест Дэвида «захватывает комнату, центр, город Новилла, все». Саймон отвечает, что они здесь, чтобы найти мать Дэвида. - Но после того, как мы ее найдем, зачем мы здесь? Саймон сбит с толку. Я не знаю, что сказать. Мы здесь по той же причине, что и все остальные. Нам дали шанс жить, и мы воспользовались этим шансом. Это великое дело, жить. Это величайшая вещь из всех». Дэвид спрашивает, должны ли они жить здесь - он имеет в виду Новиллу или мир? - на что Симон отвечает: «Здесь, а не где? Больше некуда быть, кроме как здесь».

Мы также узнаем, что жизнь в эфирной Новилле - это не все, чем кажется. Персонажи говорят о «старом образе мышления», о старой жизни «бесконечной неудовлетворенности» и «иллюзии». Новая жизнь, жизнь в Новилле, - это мир альтруизма и сотрудничества, «облако доброй воли», где все старое должно быть «забыто». Люди прибывают в Новиллу, очищенные от своих прежних имен, личностей и воспоминаний.

Озабоченность Кутзи смыслом, метаморфозами и памятью выдвигает на первый план религиозные реалии, но поначалу они кажутся бесформенными и универсальными. Джойс Кэрол Оутс в своем обзоре «Детство Иисуса» утверждает, что Новилла не является местом какой-либо одной «религиозной традиции». В какой-то степени она права; ни о церквях, ни о литургиях, ни о молитвах речи не идет.

Тем не менее, постоянное использование Кутзее библейских фраз и образов поразительно Он пишет о природе Бога (стр. 218); «дыхание жизни» (стр. 199); «двойная природа» человека, в которой есть и реальное, и идеальное (стр. 133); склонность отрицать собственную вину «с начала мира» (стр. 180); вера и вера (стр. 29 и 232); наша «бесконечная неудовлетворенность» миром и стремление к большему (стр. 63 и 141); императивы выше человеческих законов (стр. 256); женщина, превращающаяся «из девственницы в мать» (стр. 63); ощущение, что «хлебом единым не проживешь» (стр.36); преображение и уподобление ребенку (стр. 143); защита бедных и спасение угнетенных (стр. 246); принятие или отказ от спасения (стр. 145, 226, 239 и 276); впадение в искушение (стр. 188); «доброе семя» (стр. 246); снова выздоравливает «через три дня» (стр. 198); жизнь после смерти (стр. 133 и 159); и «конец плачу» там (стр. 200). Это явно христианский язык.

Оутс также считает, что если Давид является образом младенца Иисуса, «Кутзее не создал для него подходящей ранней жизни, поскольку Давид заботится исключительно о себе, а не о других». Опять же, в какой-то степени она права - Дэвид часто ведет себя больше как избалованный ребенок, чем как единородный Сын Божий.

С другой стороны, Давид беспокоится вовсе не только о себе самом: он говорит об одном дне, когда он был «спасателем, мастером побега и волшебником» (стр. 172), пытался вернуть мертвых обратно в жизни (стр. 199), приглашает чужих пойти с ним ради них самих, «не ради него» (стр.269 и 276), и жаждет «дать кровь» больным людям (стр. 221). Дэвид также постоянно раскрывается как «особенный»: он говорит с причудливым чувством власти (даже для пятилетнего ребенка), выкрикивая команды и отказываясь назвать свое «настоящее имя» (стр. 273); он требует, чтобы собственная мать чтила его (стр. 246); он утверждает, что есть черты реальности, которые может видеть только он (стр. 178 и 206); он рассказывает притчу о целительной силе веры и самоотверженности (стр. 147); он и глазом не моргнет, когда Симон делает вид, что бьет его по щеке (стр. 47); он ведет своих опекунов в места, называемые «звездочкой севера» и «новой надеждой» (стр. 270); он заявляет: «Yo soy la verdad» - «Я - истина» (стр. 225); его видят «поднимающим подол своего плаща» (стр. 270); и в какой-то момент нам даже говорят, что он держит одну руку вверх «в царственном жесте», обнаженную, за исключением «хлопчатобумажной набедренной повязки» (стр. 238). Во всем этом Давид - не что иное, как тень младенца Иисуса. (Его любимая книга даже о Дон Кихоте, прародителе многих литературных фигур Христа.)

К чему именно идет Кутзее? Это еще один вопрос, который читатели должны решить сами. Одно кажется очевидным: критики ошибаются. Этот очаровательный человек, который утверждал, что он един с Богом 2000 лет назад, остается перед нашим мысленным взором в этой книге от начала до конца - и это не отвлекающий маневр..

На самом деле, Артур Росман, блогер Cosmos the in Lost, называет Кутзи одним из 10 лучших ныне живущих религиозных писателей наряду с Роном Хансеном и Тони Моррисон. «На мой взгляд, - пишет Росман, - Дж. М. Кутзи - величайший христианский (почему не католический?) писатель нашего времени, потому что его персонажи постоянно размышляют о значении и практике христианства. Они снова делают Воплощение странным, предлагая ничего не подозревающему читателю взглянуть на него под новыми углами… Именно из-за подобных острых наблюдений, из-за романистической силы, не имеющей себе равных со времен Достоевского, Кутзее является самым значительным из ныне живущих писателей богословской фантастики.”

Это именно то, что делает «Детство Иисуса»: оно снова делает воплощение странным и рискует сказать слишком мало на эту тему, чтобы не сказать слишком много. А почему бы и нет?

Возможно, критики не хотят называть Кутзи писателем-теологом, потому что «богословская фантастика» стала означать то, чего не должно было быть. Нам нужно освободить место для того, что Уокер Перси однажды назвал «перевернутым религиозным романом» - романа, подобного «Детству Иисуса», который переворачивает наши ноги, ставит нас лицом к лицу с грязью жизни и неохотно докапывается до сути. другая сторона. Там, подстерегая, находится негативный образ Откровения, сверкающий взгляд на наше искупление, который - далеко не какой-то отдаленный предмет в другом отделе книжного магазина - говорит о самом человеческом в нас.