Когда я стал христианином в возрасте пятнадцати лет, одним из первых вещей, которые я сделал, была поездка от моей мамы в местный христианский книжный магазин.

Тогда это было модно.

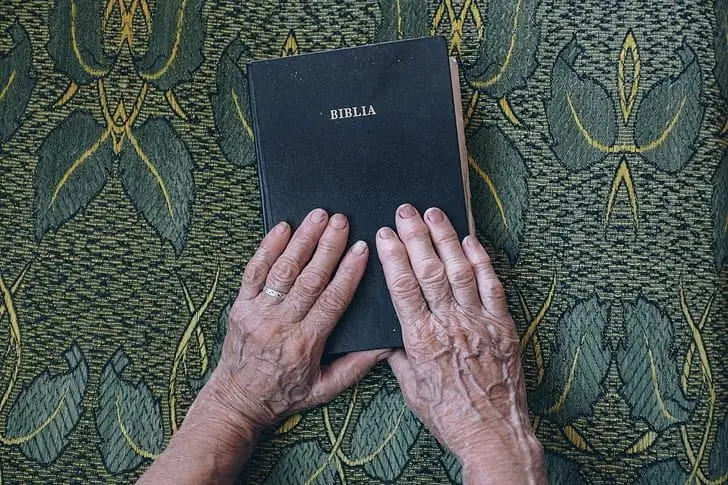

Мне нужно было купить Библию. Я понятия не имел, с чего начать.

Полчаса спустя я вышел с Библией для подростков Extreme, новая версия короля Иакова, в черной переплетенной коже.

Тогда я понятия не имел, что это была традиция, в которой я участвовал. Это была библейская традиция: собрание книг и писем, переплетенных между двумя обложками, которые протягивал мне продавец в магазине.

Как новообращенный христианин я знал, что мы считаем книги Библии боговдохновенными и непогрешимыми, но я никогда глубоко не задумывался о том, как это произошло. Когда тот клерк вручил мне мою Библию, я не остановился, чтобы спросить, например: «Откуда вы знаете, что это книги, которые должны быть здесь?»

“Кто принял решение по оглавлению?”

Это не приходило мне в голову, пока более десяти лет спустя я не начал исследовать церковную историю. В конце концов, кто-то или какое-то тело должно было решить, какие книги Библии принадлежат, а какие нет. Библия в целости и сохранности не просто упала с неба. Это сборник книг.

Так кто, я спросил, был коллекционером?

Кто решил, какие письма Павла были подлинными и принадлежали? Кто решил, какие Евангелия были подлинными и рассказывали подлинную историю жизни, смерти и воскресения Иисуса? Какие книги Ветхого Завета рассказали истинную историю нашего спасения?

Ответ на вопрос с точки зрения истории на удивление прямолинеен. У нас есть документы Ранней Церкви, первых веков церковной истории, которые рисуют очень ясную картину. Церковные соборы собирались и решали, какие книги они считали богодухновенными и частью канона, основываясь на том, что было передано им самыми первыми христианами, апостолами Христа, которые даже написали некоторые из включенных книг.

Что касается других книг, где это может быть не так очевидно, они вели диалоги, молились и принимали решения, ведомые, как они верили, Святым Духом во всякую истину.

Но я также узнал, когда начал копаться в истории своей веры, что моя протестантская Библия отличается от той, которой пользовались католики (и православные христиане тоже).

Моя Библия была меньше, в ней было меньше книг, чем в ее католической версии.

Католические Библии были больше.

Это стало абсолютным шоком, и я был полон решимости выяснить, что произошло и как - серьезно, как?! - могли ли быть разные версии Библии.

Недавно в подкасте мне посчастливилось поболтать с Гэри Мичутой. Гэри буквально написал книгу о Библии и обладает невероятным пониманием того, как появился канон Писания - что вошло и что осталось вне - и, что наиболее важно, почему наши католические Библии были больше.

Это случилось, говорит Мичута, во времена Реформации и началось не с кого иного, как с самого Мартина Лютера.

Лютер, указывая на то, что он считал ошибками в церковном учении, начал отходить от авторитета и руководства того, что он считал коррумпированной католической церковью. У него была точка зрения, много хороших точек зрения, которые он, как говорят, прибил к двери церкви в Виттенбурге, но когда его новые интерпретации католического богословия начали подвергаться нападкам и подвергаться сомнению, он удвоил свои усилия..

И поскольку Лютер начал подвергать сомнению идеи, которых долгое время придерживались христиане, такие как чистилище и власть епископов, он также начал разбирать другие идеи, которые долгое время считались истинными, такие как канон самой Библии.

Вдохновленный вопросами богословия - чистилища, например - которые не согласовывались с его собственным пониманием, Лютер начал подвергать сомнению подборку книг Ветхого Завета, которые, казалось, поддерживали его. Действие этих книг, называемых сейчас второканоническими книгами или апокрифами, происходит во времена между «последними» пророками и хронологией Иисуса. Время, которое мы, христиане-протестанты, читающие мою протестантскую Библию, называли «Великой тишиной».

Оказывается, Бог не был таким уж молчаливым.

Вопросив эти книги, Лютер обратился к древним христианам, таким как святой Иероним.

Иероним, великий переводчик латинской Библии, также сомневался в достоверности этих книг, но, как говорит Мичута, основывался на заблуждении. Второканонические книги, написанные на греческом, а не на иврите, казались Иерониму менее достоверными. В конце концов, они были не на иврите, так что им нельзя было доверять как оригиналу ветхозаветного канона.

На самом деле, когда Иероним сравнивал греческую Септуагинту с еврейскими масоретскими текстами, он обнаружил то, что он считал несоответствиями. В Септуагинту были включены не только некоторые книги, которых не было в масоретском каноне, но и некоторые книги в сборнике Септуагинты были длиннее, больше и отличались друг от друга.

Но Джером был не прав.

Несмотря на то, что Иероним очень критически относился к этим книгам во время их перевода, Церковь безжалостно включала эти книги в Библию. Неважно, что некоторые были на греческом, а некоторые на иврите, Церковь была непоколебима в том, что она называла Писанием. Церковь продолжала использовать Библию, которую она утвердила авторитетно, включая второканонические книги; Библия, которую Церковь и все христиане на Западе использовали в своих литургиях, празднованиях, богослужениях и изучении Библии вплоть до Реформации.

Конечно, католическая церковь продолжает использовать эту большую Библию, и на Востоке, где Библии всегда были на греческом языке, вопрос о языках, поднятый Иеронимом, не имел значения, как и Реформация.

Как мы увидим, Джером был не прав. Его еврейский тезис, каким бы благородным он ни был, был ошибочным, и Церковь знала об этом.

И, говорит Мичута, доказать его ошибку не так уж и сложно.

«Если вы можете узнать, какое собрание Священных Писаний передали Иисус и апостолы, - говорит Мичута, - тогда у вас есть богодухновенный канон Ветхого Завета».

В конце концов, авторам Нового Завета пришлось бы записывать свои послания. Эти книги Нового Завета, конечно, были написаны на греческом языке, но мы можем теперь, столетия спустя, сделать то, чего не смогли сделать Иероним и даже Лютер: мы можем систематически сравнивать, какой перевод и какую версию использовали эти авторы, цитируя Ветхий Завет.

Иероним подверг сомнению второканонические книги, потому что они были на греческом языке, но Иисус и апостолы?

Как оказалось, не так уж и много. Авторы Нового Завета, говорит Михута, в подавляющем большинстве отдавали предпочтение греческому тексту Септуагинты. Это было, по его словам, «их переход к тексту».

Если вдохновленные авторы Нового Завета сочли целесообразным использовать греческий перевод Ветхого Завета, перевод, который включал второканонические книги, то почему Иероним знал лучше?

Но, конечно, Джером, вероятно, не мог знать. Не обошлось и без интенсивного текстового сравнения, что сейчас легко сделать.

На самом деле, Мичута идет еще дальше, говоря, что без второканонических книг некоторые части Нового Завета не имеют смысла. Эти отрывки, такие как поклон еврею, замученному за веру в воскресение, не имеют большого смысла без контекста 1-й и 2-й Маккавеев, включенных в греческий Ветхий Завет, но отсутствующих в еврейской версии.

Авторы Нового Завета не только цитировали греческий канон, в который входили эти книги, но и, бесспорно, ссылались на них. К более широкому греческому канону Ветхого Завета. К книгам, из которых состоит наша большая католическая Библия.

В конце концов, все сводится к риску, на который должен пойти каждый христианин. Своего рода пари.

Верим ли мы, что Библия передавалась христианам с тех пор, как она была собрана вместе в 4 веке? Или мы доверяем Лютеру, основанному на святом Иерониме, который поставил под сомнение греческие книги ветхозаветного канона?

Если мы доверяем Лютеру и, соответственно, Иерониму, мы превращаем их двоих в своего рода «суперпапу», - говорит Мичута. Мы даем одному-единственному исследователю Библии, святому, но не непогрешимому, право диктовать, какие книги принадлежат, а какие нет. В отличие от этого, мы должны помнить, что Церковь передала в течение тысячи лет.

И я готов поставить на сторону истории.