Что является основой (если таковая имеется) прав человека?

Мы слышим много разговоров (особенно в западных культурах) о «правах человека». Люди склонны считать само собой разумеющимся, что люди, по крайней мере уже родившиеся, обладают определенными «неотъемлемыми» правами. Американская Декларация независимости провозглашает неотъемлемыми правами человека, включая жизнь, свободу и стремление к счастью. Однако на протяжении веков было открыто гораздо больше основных и неотъемлемых прав человека. Некоторые спорны; некоторые воспринимаются как должное. Они могут отличаться от одной западной культуры к другой, но почти все верят, что существуют определенные права, присущие человеку.

Это эссе написано только для тех, кто верит, что люди, просто в силу того, что они люди, обладают определенными неотъемлемыми правами, какими бы они ни были. Чтобы не быть слишком широким и абстрактным, я упомяну одно, в которое многие люди очень сильно верят: право на свободу мысли и выражение мысли в той мере, в какой это выражение мысли не подвергает непосредственной опасности других. Другими словами, немногие люди, верящие в это неотъемлемое право на мысль/веру и речь, расширяют его до криков «огонь!» в переполненном театре, когда нет огня. (Это типичный пример, который часто приводят в школах, когда преподают права человека.)

Свобода, о которой я говорю выше, - это свобода мнений и убеждений, а также свобода выражать мнения и убеждения. Конечно, было много посягательств на указанную свободу и право, но они должны быть оправданы тем, что выражение одних мнений и убеждений наносит вред другим, например, путем ограничения их свободы мнений и убеждений и их выражения.

Другие могут предпочесть другие примеры. Отлично. Я просто хочу сказать, что мы все или почти все верим, что люди просто в силу того, что они люди, обладают определенными правами, которыми не обладают не-люди.

Вот мой вопрос: Какова основа, основа, основа наличия таких прав? Что делает людей такими особенными?

Теперь ведение блога научило меня тому, что кто-то всегда будет оспаривать то, что я говорю, независимо от того, насколько широко и распространено то, что я говорю. Итак, позвольте мне отвлечься от всего заявления о правах животных, сказав, что я говорю здесь о любых «правах», которые считаются неотъемлемыми и неотъемлемыми - не подлежащими отмене или нарушению по прихоти тех, кто имеет на это право.

Несколько лет назад в редакционной статье местной газеты утверждалось, что некоторые из наших «священных прав», возможно, следует ограничить и урезать, игнорировать, по крайней мере временно, ради безопасности от террористических атак. Я ответил, указав, что одно определение «священного» защищено от нарушений. Если мы считаем, что право человека может быть нарушено, мы не можем также считать его священным. Но я отвлекся; вернуться к основному аргументу….

В прошлом большинство людей, веривших в неотъемлемые права человека, связывали их с каким-то трансцендентным источником - Богом или богами, или чем-то или кем-то «выше» природы. Это стало особенно актуальным, когда наука начала открывать «природу природы» как «красную в зубах и когтях». «Выживание наиболее приспособленных» Герберта Спенсера подняло серьезные вопросы об основаниях и основах прав человека и, соответственно, любых абсолютных прав.

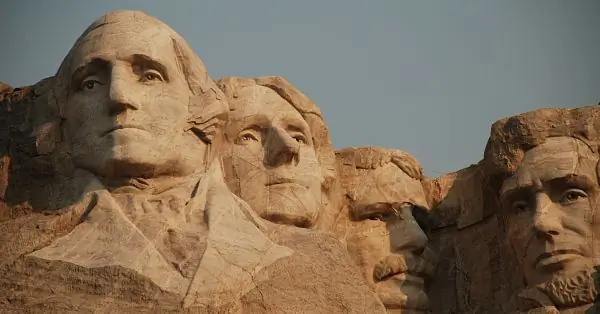

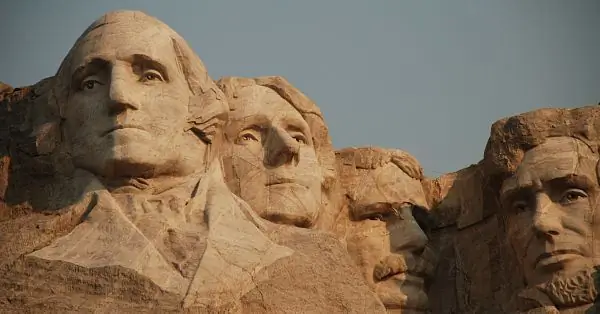

Большинство образованных западных людей тогда начали говорить о старой идее, предшествовавшей Спенсеру, восходящей, по крайней мере, к философам Гоббсу и Руссо, об «общественном договоре». Неотъемлемые права человека будут основаны на общественном договоре, который предотвращает (как выразился Гоббс) «естественное состояние», в котором жизнь была бы «низкой, отвратительной, жестокой и короткой». Большинство жителей Запада со временем пришли к выводу, что решение Гоббса (власть, вложенная в одного человека или группу) было неверным. Западная «демократия» укоренила власть в «народе». Но это не было немедленным или автоматическим. Французская и американская революции сыграли важную роль в распространении идеала правления «народа». Особенно продвигал эту идею Джон Локк (хоть он и был британцем). Современные западные демократии многим обязаны Локку, особенно за то, что он изложил относительно новую идею общественного договора, в соответствии с которым правит народ. (Это не значит, что Локк все это проработал, но он оказал огромное влияние на развитие конституционной монархии и республиканизма в конце 18го века по 19 век.века и позже.)

Но всегда оставался вопрос, и кажется, что у него нет реального ответа, кроме веры во что-то или кого-то, превосходящего природу и даже «людей». Имеют ли «народ» право нарушать какие-либо права человека без уважительной причины, основываясь исключительно (например) на страхе и предрассудках? Сначала, конечно, как мы все знаем, неявный ответ был да - с точки зрения реальной практики (рабство, обращение с женщинами как с имуществом и т. д.).). Однако со временем неотъемлемые права человека расширялись и становились все менее и менее отчуждаемыми, особенно по прихоти влиятельных людей.

Это мощная и глубоко укоренившаяся вера в большую часть Европы, Америки и других стран, находящихся под влиянием эпохи Просвещения.

Но вновь возникает вопрос, не находящий удовлетворительного ответа: на чем основываются неотъемлемые права человека? ПОЧЕМУ это неправильно для правительства, например, распространять особые права на определенные группы и отнимать их (или игнорировать их) для других групп? В Америке в 1960-х годах Мартин Лютер Кинг-младший ответил на этот вопрос, обратившись к «высшему закону», чем «человеческий закон». (См. его «Письмо из бирмингемской тюрьмы».) Он не уточнил, что именно входит в этот «высший закон», но дело в том, что он признавал и доказывал, что большинство «народа» не имеет права пользоваться особыми привилегиями. просто потому, что они одной расы, а не другой, и составляют большинство.

Вопрос остается и актуализируется сегодня, поскольку наши западные культуры и общества становятся все более секулярно-натуралистическими (полагая, что для общества и культуры полезно вести себя так, как будто Бога или богов не существует).

Теолог Пол Тиллих написал об этой ситуации и предложил довольно абстрактное решение, которое большинству людей трудно понять. Он твердо верил в демократию, но предостерегал от гетерономии и автономии и предлагал теономию как основу прав человека и совместной жизни даже в плюралистическом современном обществе и культуре. Он утверждал, что без теономии совместная жизнь имеет тенденцию либо к автономии, при которой каждый решает для себя, что правильно, либо к гетерономии, при которой отдельный человек, партия или группа решают, что правильно для всех. Для Тиллиха теономия не обязательно зависит от конкретной религии, но она зависит от чего-то или кого-то, превосходящего только природу. «Высший закон» Кинга. Без теономического «видения», утверждал Тиллих, все культуры и общества склонны к крайнему индивидуализму, который разрушает сообщество, или к тирании, которая также разрушает сообщество.

В 1980-х и 1990-х годах движение под названием «коммунитаризм» охватило весь западный мир, но не получило большого распространения, особенно в Соединенных Штатах, вероятно, потому, что оно поставило под сомнение индивидуализм. Но также и коммунитаризму часто не удавалось связать общность с трансцендентностью.

В течение первых десятилетий этого века Европейский Союз обсуждал, должна ли его конституция включать какое-либо упоминание о Боге. Пока это не так. Однако несколько глав правительств (в том числе канцлер Германии Меркель) публично заявили, что в нем следует упомянуть Бога. Почему? Почему это важно? Г. К. Честертон известен тем, что говорил много вещей. Один из них (перефразируя) заключается в том, что без Бога все возможно. Он имел в виду не в хорошем смысле; он имел в виду, что без Бога нет защиты от гедонизма (жизнь, прожитая исключительно для удовольствия).

Безусловно, «Бог» не обязательно должен означать конкретного Бога какой-либо религии; оно может означать и часто означает просто трансцендентность к природе, являющейся источником абсолютов, какими бы они ни были (что-то постоянно обсуждаемое и открываемое). Без веры в Бога (нечто, нечто трансцендентное природе) права человека не имеют абсолютного основания. Они могут корениться только в зыбучих песках культурного и социального консенсуса. Этого недостаточно для защиты Кинга или многих, многих людей, которые не хотят навязывать религию всем.

Это не вклад в христианскую апологетику; это просто попытка еще раз показать, что сама по себе природа и социальный консенсус не могут служить достаточным основанием для абсолютных, неотъемлемых прав человека. Эта интуиция (которая также разумна) была признана авторами Декларации независимости США. Вот почему на монетах США до сих пор написано: «Мы верим в Бога».

Главной альтернативой является гражданская религия - вера в то, что Конституция США является священным текстом. Но что может сделать его священным? Если это священно, то как его можно изменить?

США никогда не были идеальной нацией, обществом, культурой или сообществом. Но когда-то здесь было что-то вроде теономии Тиллиха - вера в трансцендентный источник ценностей.

Теперь, наконец, чтобы предотвратить распространенный секуляристский ответ…. Кто-то скажет, что ценности, включая права человека, не нуждаются в трансцендентности, потому что они могут основываться на том, что способствует общему благу, включая личное благо. Но, конечно, возникает вопрос о том, что такое общее благо и что такое благо отдельного человека. Как я спрашивал здесь раньше и никогда не получал удовлетворительного ответа, что, если человек искренне верит, что он или она и/или его или ее «племя» будут более счастливы и удовлетворены, используя свою силу для угнетения других? Просто сказать: «Это не сработает для вас» не сработает. Вполне может. Как заметил Иммануил Кант, в этой жизни нет автоматического соответствия между хорошим и счастливым. Может случиться так, что они будут соответствовать, но нет гарантии, что они будут соответствовать. На самом деле, похоже, что многие люди и группы, наделенные властью, процветают в этой жизни, угнетая других. Вот почему Кинг обратился к «высшему закону».