Я был бы счастлив поспорить реальными деньгами, что Маркс был просто неправ в отношении обнищания, и это будет продолжаться, чтобы оказаться неправым.

Брайан Лейтер, знаток рейтингов права и философии, интересный парень. Он проницательный исследователь Ницше и теоретик права с некоторой репутацией идеолога запугивания. (Несколько раз он обращался со мной неуважительно по причинам, которые я предполагаю политическими, о которых я упоминаю в духе полного раскрытия информации.) В любом случае, я нашел это интервью с Лейтером в 3:00 действительно вдохновляющим, и его стоит прочитать. Там есть куча хороших вещей, но есть и не очень хорошие.

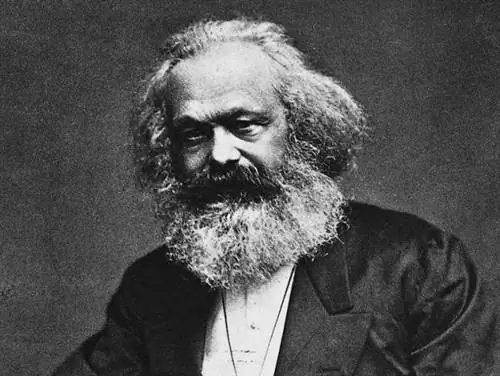

Лейтер прав в том, что академический раскол между «аналитической» и «континентальной» философией не в состоянии отметить значимое интеллектуальное (в отличие от стилистического) различие. Альтернативная классификационная схема Лейтера, которая проводит различие между «натуралистами» и «антинатуралистами», с одной стороны, и «реалистами» и «моралистами», с другой, пересекает аналитическое/континентальное деление (т. и аналитические мыслители в каждом квадрате подразумеваемой матрицы 2 x 2) и обращает внимание на некоторые реальные различия в интеллектуальных склонностях и убеждениях. Как и Лейтер, я считаю себя натуралистом и реалистом, что вызывает у меня любопытство относительно его идеи натуралистически-реалистической политики. Ну, это не моя идея. Хотя я знал, что он был стойким левым, политика Лейтера оказалась, к моему удивлению, относительно ортодоксальной формой марксизма. Почему я должен удивляться? Полагаю, мне кажется странным, что такой эрудированный парень с явно надежным детектором бреда рассматривает марксизм старой школы как правдоподобную объяснительную теорию. Вот Лейтер:

Маркса уж точно не нужно было спасать второкурсникам-постмодернистам; действительно, Маркса вообще не нужно было спасать. По двум основным вопросам Маркс был гораздо правее любого из своих критиков: во-первых, долгосрочная тенденция капиталистических обществ заключается в обнищании большинства (послевоенная иллюзия восходящей мобильности «средних классов» скоро исчезнет). быть выявлено для аномалии это было); и, во-вторых, капиталистические общества производят моральные и политические идеологии, которые служат для оправдания господства класса капиталистов. У Маркса, безусловно, было три недостатка: один заключался в том, что он серьезно относился к Гегелю; другой заключался в том, что он был не очень хорошим гадателем, так сильно переоценивавшим темпы капиталистического развития; и, в-третьих, у него не было сведений об индивидуальной психологии, подобных тем, которые дают Ницше и Фрейд. Однако в рамках академической философии гораздо больший вред, на мой взгляд, причинили Марксу такие моралисты, как Г. А. Коэном, чем кем-либо из постмодернистов. Коэн - поистине умный человек и вдобавок восхитительное человеческое существо - сделал две неудачные вещи академическому англоязычному марксизму: во-первых, предложив философскую реконструкцию исторического материализма в его наименее интересной форме (а именно, как функциональное объяснение, а не в терминах классового конфликт); и, во-вторых, в его более поздних работах, призывая к моралистическим изменениям в сознании людей, независимо от исторических обстоятельств. Этот последний, христианский поворот в мысли Когена представляет собой столь же глубокую измену марксизму, как и попытка Хабермаса дать ему кантовское обоснование - в этом отношении и англоязычный, и «континентальный» марксизм предают оригинальный реализм Маркса.

Это довольно хардкорно. К недостаткам Маркса не относятся: трудовая теория стоимости; тенденция марксизма при применении к созданию тоталитарных диктатур, которые привели к гибели более 100 миллионов человек. Так или иначе, существует очень мало эмпирических свидетельств того, что капиталистические общества склонны к обнищанию большинства. Лейтер, кажется, понимает, что здесь он находится на тонком льду. Похоже, он не может решить, назвать ли повышение уровня жизни среднего класса «иллюзией» или «аномалией». В любом случае, Лейтер изо всех сил пытается объяснить тот факт, что любому, кто знаком с некоторыми фактами экономической истории, кажется совершенно очевидным, что капиталистические общества на самом деле склонны к противоположному обнищанию большинства. Если это один из двух громких тезисов, которые, как предполагается, пригвоздил Маркс, то он выглядит не очень хорошо для Маркса. Подавляющее большинство эмпирических данных свидетельствует о том, что отдельные лица и семьи в каждом дециле распределения доходов стали намного богаче в капиталистических обществах за последнее столетие. Случаев, что это была «иллюзия», просто не существует. Лейтеру было бы безопаснее остановиться на истории с «аномалиями», которая позволяет ему признать, что данные не подтверждают предсказания теории Маркса, и в то же время надеяться, что данные достаточно скоро возьмут себя в руки и оправдают хозяина. Лейтер не намекает нам, почему кто-то должен верить в то, что «скоро обнаружится», что Маркс все-таки был прав, но это интервью, и всего не скажешь. В любом случае, я был бы счастлив поспорить реальными деньгами, что Маркс просто ошибался насчет обнищания, и эта ошибка будет доказываться и дальше. Возможно, Лейтер согласился бы со мной, что первые десять стран в рейтинге экономической свободы Фрейзера/Катона считаются «капиталистическими обществами».«Я готов поспорить на 10 000 долларов Митта Ромни или на тысячу своих собственных, что доходы тех, кто находится в первом и пятом децилях совокупного распределения доходов в десяти наиболее капиталистических странах, вырастут в следующие двадцать лет. Это хорошая ставка, потому что, оглядываясь назад, благосостояние людей всех классов улучшилось не немного, а значительно при капитализме, и намного, намного, намного больше, чем благосостояние людей, которые испытали несчастье жить при режимах, которые пытались установить Марксизм на практике.

Другой «центральный вопрос», который Маркс, как предполагается, затронул, кажется бессодержательным. Любое общество склонно «вырабатывать моральные и политические идеологии, которые служат для оправдания доминирования» какой бы то ни было доминирующей группы. Но, возможно, это кажется бессмысленным по той же причине, по которой Шекспир кажется полным клише. Так что, конечно, запишите Маркса.

Затем Лейтер обрушивается на Г. А. Коэну за милосердное превращение теории Маркса в заслуживающую доверия форму социально-научного объяснения! Теория о том, что классовый конфликт является двигателем социальных, экономических и политических изменений, поддерживается немногими авторитетными социологами, главным образом потому, что теория классового конфликта, независимо от того, как мы пытаемся определить соответствующие классы, не может успешно объяснить или предсказать большую часть что-либо. Коэн делал Марксу одолжение! Тем не менее, его усовершенствование марксовой теории истории остается точкой зрения меньшинства в социальных науках по причинам, ставшим теперь довольно стандартными теоретическими, которые помогли нам объяснить избыток свидетельств против теорий социальных изменений, основанных на групповых интересах.

Запись Рассела Хардина о «проблеме безбилетника» в Стэнфордской философской энциклопедии предлагает превосходное резюме критики великим политэкономом Манкуром Олсоном марксовой теории классового конфликта в «Логике коллективного действия»., современная классика. Позвольте мне процитировать подробно, поскольку это абсолютно необходимо для любого описания исторических изменений, которое стремится быть одновременно натуралистичным и реалистичным в лейтеровском смысле. Хардин:

Странное несоответствие индивидуальных стимулов и того, что можно условно назвать коллективными интересами, является независимым открытием двух теоретиков игр, которые изобрели дилемму заключенного для двух человек (см. Hardin 1982a, 24-5), и различных философы и социальные теоретики, отметившие логику коллективных действий в различных контекстах. По мнению Олсона, то, что было довольно второстепенным вопросом для экономистов, стало центральным вопросом для политологов и социальных теоретиков в целом. С начала двадцатого века общепринятым взглядом на коллективные действия в плюралистической групповой политике было то, что политика по любому вопросу должна быть, грубо говоря, векторной суммой сил всех групп, заинтересованных в этом вопросе (Bentley 1908). В этом стандартном видении можно было бы просто подсчитать количество заинтересованных в проблеме, взвесить их по интенсивности и направлению, которое они хотят от политики, и просуммировать результат в геометрической прогрессии, чтобы сказать, какой должна быть политика. Анализ Олсона резко прервал эту давнюю традицию; а теория групп в политике взяла на себя в качестве центральной задачи попытку понять, почему одни группы организуются, а другие нет.

Среди основных потерь пересмотра Олсоном наших взглядов на группы - анализ классового конфликта Карлом Марксом. Хотя многие ученые все еще разрабатывают и защищая видение Маркса, другие теперь отвергают его как неспособное признать противоположные стимулы, с которыми сталкиваются члены рабочего класса.(Как ни странно, сам Маркс, возможно, видел междисциплинарные - индивидуальные и групповые - стимулы капиталистов, другой основной группы в его теории.) Эта проблема уже давно признавалась в тезисе об обуржуазивании рабочего класса: как только рабочие процветают достаточно, чтобы покупать дома и получать другие выгоды от нынешнего уровня экономического развития, они могут потерять так много от революционных классовых выступлений, что перестанут быть потенциальными революционерами.

По сути, все теории, которые опровергли аргументы Олсона, были основаны на ошибке композиции. Мы совершаем эту ошибку всякий раз, когда предполагаем, что характеристики группы или набора являются характеристиками членов группы или набора, или наоборот. В теориях, не прошедших тест Олсона, тот факт, что получение определенного результата отвечало бы коллективным интересам некоторой группы, даже с учетом затрат на получение результата, превращается в предположение, что это будет в интересах каждого человека. в группе нести индивидуальные расходы на участие в коллективном обеспечении группы. Если группа заинтересована в содействии предоставлению своего блага, то предполагается (иногда ошибочно) что отдельные члены заинтересованы в содействии. Иногда это допущение является просто условным обозначением признания того, что все члены группы придерживаются одного мнения по какому-то вопросу. Например, группа антивоенных демонстрантов единодушна в отношении проблемы, которая заставляет их маршировать. Может быть много тех, кто пришел развлечься, присоединиться к другу или супругу или даже шпионить за участниками марша, но модальная мотивация отдельных лиц в группе вполне может быть мотивацией, приписываемой группе в целом. Но очень часто переход от индивидуальных намерений к групповым или наоборот неверен.

Это ошибочное движение между индивидуальными и групповыми мотивами и интересами пронизывает и искажает большую часть социальной теории, по крайней мере, с первого предложения Аристотеля в «Политике».[Выделение добавлено.]

Тем не менее, Лейтер продолжает настаивать на том, что «классовый конфликт является одновременно действительным причинным механизмом исторических изменений и понятным для людей, которые являются проводниками этих изменений». В этом я с Хардином, Олсоном и почти всеми.

Итак, в каком смысле приверженность дискредитированной версии теории Маркса является способом быть «реалистом», а не «моралистом»? У вопроса появляются зубы, когда мы замечаем, что Лейтер склонен применять свой марксизм неуклюжим, морализирующим образом. Проверь это:

Если бы 75% богатства богатейшей одной десятой процента американского общества были немедленно экспроприированы, не было бы необходимости обсуждать сокращение расходов, влияющих на благосостояние подавляющего большинства. Это демократия, почему это не главная тема общественных дебатов? Почему в национальных СМИ не пестрят дебаты между защитниками права братьев Кох на сохранение своих миллиардов и сторонниками изъятия большей части их состояния для удовлетворения человеческих потребностей? Достаточно прочитать Маркса, чтобы узнать ответ.

Апелляция Лейтера к Марксу здесь кажется мне способом избежать реалистичного осмысления поставленного им вопроса. Подразумевается, как я понимаю, что сейчас у нас нет серьезных публичных дебатов о целесообразности захвата огромных состояний, потому что, что? Капиталисты и их апологеты бегущей собаки завалили публику своей пропагандой? Ложное сознание? Как правильно заметил Карл Поппер, именно такие вещи делают марксизм уютным кругом самоподкрепления - нефальсифицируемой псевдотеорией. Когда марксисты проигрывают спор, самые преданные из них смягчают удар, интерпретируя проигрыш как предсказание и, таким образом, как подтверждение своей веры. И, не заблуждайтесь, марксисты проиграли большой спор, который мы теперь знаем как «20-й век». Доказательства были в то время. Люди живут лучше всего в либерально-демократических государствах всеобщего благосостояния с капиталистической экономической системой. Это факт, доступный любому честному исследователю. Места, где лучше всего удовлетворяются человеческие потребности, - это не те, куда налетает обиженное большинство и внезапно конфискует 3/4 активов успешных капиталистов. Это места, где этого не делают.

Общества, в которых человеческие потребности лучше всего удовлетворяются, благословлены стабильными правовыми и экономическими институтами, которые способствуют производству богатства. Те, кто благодаря упорному труду и удаче преуспевают особенно хорошо, по закону вынуждены отдавать государству большую часть своих доходов, чем остальные. А тем, кто оказался в наихудшем положении, помогает как хорошо финансируемое государство всеобщего благосостояния, так и процветающее гражданское общество, которому способствует капитализм. Вот что работает. Вы можете посмотреть его.

Мы, конечно же, ведем серьезные публичные дебаты о том, слишком ли мало или слишком много облагаются налогом самые богатые из нас. Кажется, все согласны с тем, что рамочные правила нашей экономической и политической системы были искажены, чтобы обогатить немногих за счет многих, но ведутся серьезные споры о точном характере проблемы и о том, что именно следует с ней делать. Причина, по которой предложение Лейтера «экспроприировать» или «конфисковать» богатство в монументальных масштабах в настоящее время не является предметом горячих споров, заключается не в том, что Чарльз и Дэвид Кох каким-то образом удержали эту тему от темы «До встречи с Крисом Хейсом». И дело не в том, что мягкоголовые либеральные «моралисты» убаюкали 99%, заставив их без колебаний ограбить банковский счет Тима Тебоу. Причина в том, что умные, хорошо информированные люди хорошо понимают, что идея Лейтера - катастрофически глупая идея, несовместимая с тем общественным порядком, который надежно и хорошо удовлетворяет человеческие потребности. Добро пожаловать в 90-е, реалист.