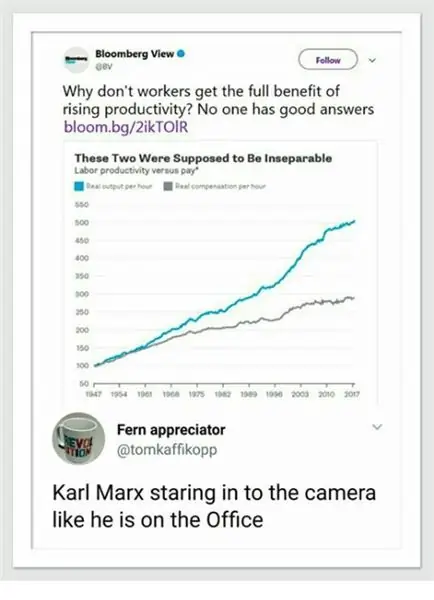

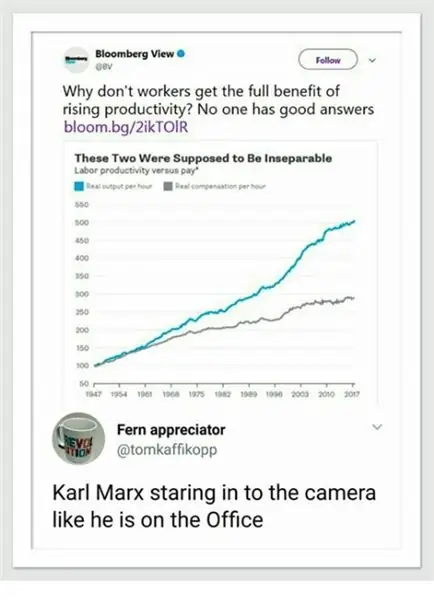

Основные экономисты сбиты с толку тревожной тенденцией: с конца 1970-х годов, несмотря на то, что производительность труда продолжала расти, заработная плата оставалась на прежнем уровне или росла гораздо более низкими темпами. Исторически заработная плата и производительность всегда были тесно взаимосвязаны; почему это происходит?

Большинство этих экономистов неуверенно указывают пальцами на такие факторы, как глобализация, неравенство доходов и сокращение членства в профсоюзах. Однако они не могут сделать еще один шаг и объяснить, почему эти вещи произошли, когда они произошли, и почему они продолжаются.

Забавно видеть, как эти буржуазные экономисты борются с этим. Bloomberg View даже заявил: «Ни у кого нет хороших ответов».

На самом деле Карл Маркс знает.

Чтобы понять эту проблему, нам нужно немного разобраться в марксистской экономике. Эти теории по-разному изложены в «Капитале», «Грундриссе» и «Наемном труде и капитале».

Для Маркса (как и для всех экономистов до него, включая Адама Смита и Давида Рикардо) стоимость возникает исключительно из труда. Это понятие трудно понять людям, незнакомым с ним, потому что стоимость - это не то же самое, что цена, и поскольку стоимость определяется понятием, называемым общественно-необходимым рабочим временем, но оно становится очень простым, когда вы действительно думаете об этом.

Представьте себе теоретическую доисторическую экономику пещерных людей. Уг хочет редкий камень, который можно использовать как молот, и у Ога есть такой камень. Уг предлагает обменять найденную им в лесу палку на камень Ога, и Ог смеется над ним. Если ему нужна была палка, он мог просто пойти в лес и взять ее себе. Уг, будучи умным пещерным человеком, понимает, что его палка не имеет для Ога никакой ценности, потому что это просто палка, в изобилии встречающаяся в природе. Итак, Уг берется выполнить работу по заточке этой палки в грубое копье. Он меняет копье на каменный молот, и Уг и Ог счастливы.

Совершенно очевидно, что разница между бесполезной палкой и ценным копьем заключается в затраченном на нее труде - труд Уга превратил сырье (средства производства) в ценный товар, которым можно было торговать.

В марксистской экономической теории стоимость товара представляет собой сумму двух факторов: живого труда и мертвого труда (соответствующих переменному капиталу и постоянному капиталу соответственно). Живой труд есть труд, затрачиваемый работником на создание товара. Мертвый труд - это труд, заложенный в сырье, используемом для создания товара, труд, который предыдущие работники вложили в сбор, придание формы и подготовку этого сырья. Мертвый труд переходит из средств производства в готовый товар в процессе труда:

«… стоимость израсходованных в процессе средств производства сохраняется и вновь выступает как составная часть стоимости продукта; стоимость хлопка и веретена, например, снова появляется в стоимости пряжи». -Капитал, Том. 1

В качестве другого простого примера рассмотрим эту прядильщику - в ее распоряжении хлопок и веретено, с помощью которых можно создавать пряжу. Она прядет клубок пряжи за один час. Стоимость пряжи есть сумма стоимости, перенесенной с хлопка и веретена - мертвого труда - и нового труда, выполненного ею в процессе прядения.

Важно понимать, что даже в макроэкономическом масштабе вся стоимость по-прежнему создается трудом. Это важно, потому что буржуазная экономика склонна смешивать «стоимость» с «деньгами»: генеральный директор, подписывающий сделку о покупке другой компании и запускающий взлет акций своей компании, не создает ценности в марксистском смысле, он создает только деньги. Представьте себе экономику без производства - никто не создает никаких физических товаров. Нельзя, потому что такая мысль абсурдна. Производство товаров и услуг - единственное, что создает экономику, и на этом строятся все спекуляции.

Теперь прибыль есть результат присвоения прибавочной стоимости, созданной живым трудом в процессе производства. Возьмем, к примеру, нашу прядильную машину - она восемь часов прядет пряжу из хлопка и веретена, принадлежащего ее боссу. Затем ее босс берет пряжу и продает ее с прибылью. Как он получает эту прибыль? Очевидно, что он должен продать пряжу дороже, чем сумма, которую он потратил на средства производства (хлопок и веретено), но он также должен платить нашему бедному прядильщику заработную плату. Если бы он заплатил ей сумму, эквивалентную стоимости, которую она создала за десять часов своего труда, он бы остался безубыточным.

Чтобы получить прибыль, наш капиталист должен сократить свои расходы - он должен платить прядильщику в качестве заработной платы меньше стоимости выполненного ею труда. Он платит ей достаточно, чтобы она могла есть, иметь крышу над головой и оставаться в здоровом теле, чтобы продолжать работать, и ни цента больше, если его не принуждает правительство или профсоюз. Каждый цент сверх этого он удерживает в качестве прибыли.

К сожалению, эта теория, которую называют эксплуатацией, вызывает споры. Этого не должно быть. Мы уже видели, что разница между сырьем, встречающимся в природе, и стоимостным товаром есть просто труд. Если прибыль возникает из стоимости, а стоимость возникает из труда, то прибыль возникает из труда.

Что произойдет, если технологический прорыв кардинально изменит процесс производства этой пряжи? Для простоты предположим, что какой-то гениальный изобретатель создает SpinnerTron 2000, значительно улучшенное веретено, которое вдвое сокращает время, необходимое для создания клубка пряжи. Теперь наш прядильщик может создать два клубка пряжи за один час! Производительность спиннера выросла!

Вот где возникает проблема, а также ответ на вопрос о разрыве между заработной платой и производительностью.

Теперь два клубка пряжи поглощают живой труд, который раньше поглощал один. Хотя конечная ценность пряжи остается неизменной, ее состав остается неизменным. Это называется органическим строением капитала, и в данном случае оно возросло: больше стоимости создается мертвым трудом или постоянным капиталом, а меньше - живым трудом или переменным капиталом.

Вот проблема для нашего капиталиста: прибыль целиком извлекается из живого труда. Именно живой труд создает новую стоимость, и именно из этого живого труда должна быть вычтена заработная плата. Меньше живого труда на моток пряжи означает меньше возможностей для получения прибыли; прибыль может по-прежнему увеличиваться, потому что продается больше пряжи, но норма прибыли может упасть.

Маркс использует простую математику, чтобы объяснить, как норма прибыли может падать в зависимости от соотношения постоянного и переменного капитала (слегка отредактированный для упрощения):

«Предположим, что 100 ф. ст. - это заработная плата 100 рабочих, скажем, за одну неделю. Если эти рабочие производят одинаковое количество необходимого и прибавочного труда, если они ежедневно работают на себя, т. е. на воспроизводство своей заработной платы, столько часов, сколько они работают на капиталиста, т. е. на производство прибавочной стоимости, то стоимость их совокупного продукта=200 ф. ст., а произведенная ими прибавочная стоимость составила бы 100 ф. ст. Норма прибавочной стоимости, s/v, была бы=100%. Но, как мы видели, эта норма прибавочной стоимости тем не менее выражалась бы в весьма различных нормах прибыли, зависящих от различных объемов постоянного капитала (с) и, следовательно, всего капитала Т, так как норма прибыли=s /С. [прибавочная стоимость s, деленная на общий капитал С]. Норма прибавочной стоимости равна 100%:

Если c=50, а v=100, то p’=100/150=66⅔%;

c=100 и v=100, тогда p’=100/200=50%;

c=200 и v=100, тогда p’=100/300=33⅓%;

c=300 и v=100, тогда p’=100/400=25%;

c=400 и v=100, тогда p’=100/500=20%.

Вот как одна и та же норма прибавочной стоимости при той же степени эксплуатации труда выразилась бы в падающей норме прибыли, потому что материальный рост постоянного капитала предполагает также рост, хотя и не в той же мере. пропорция - в его стоимости, а следовательно, и в стоимости всего капитала». - Капитал Том. 3

В приведенной выше модели мы видим, что по мере увеличения отношения постоянного капитала к переменному капиталу норма прибыли снижается. Это называется тенденцией нормы прибыли к падению и, возможно, является наиболее важным понятием в марксистской экономической теории.

Эту концепцию сильно оклеветали и неправильно поняли экономисты-неоклассики и даже некоторые экономисты-марксисты, поэтому крайне важно понимать, что это всего лишь общая модель, применимая к общей тенденции в долгосрочной перспективе. Маркс также указал множество факторов, которые могли бы противодействовать этой тенденции в краткосрочной перспективе.

Технологический рост является основным фактором роста производительности. Страх перед автоматизацией давно навис над головами рядовых рабочих, и со временем он только усиливается. Технологии повышают производительность, но они также приводят к снижению нормы прибыли, которая в конечном итоге приближается к нулю.

Введите эти уравновешивающие силы, все из которых имеют одинаковый конечный эффект сокращения переменного капитала (заработная плата). Глобализация отправила производство в страны с отсутствием минимальной заработной платы, где рабочим можно было платить копейки. Те рабочие места, которые действительно остались в западных странах, столкнулись с тем, что их заработная плата стагнирует и отделяется от прироста производительности, потому что, если бы они продолжали работать, норма прибыли продолжала бы падать.

«Условия буржуазного общества слишком узки, чтобы вместить созданное им богатство. И как переживает эти кризисы буржуазия? С одной стороны, путем насильственного уничтожения массы производительных сил; с другой - завоеванием новых рынков и более тщательной эксплуатацией старых.” -Коммунистический манифест

Заработная плата росла вместе с производительностью на протяжении большей части 20-го века не потому, что они были связаны друг с другом, а из-за сильной социал-демократической страховочной сети, которая массово перераспределяла богатство сверху вниз. Это никогда не было приемлемым в качестве долгосрочного решения из-за тенденции нормы прибыли к падению; что бы кто ни делал, это перераспределение должно было прекратиться, чтобы сохранить капитализм. Он не вернется, равно как и хорошо оплачиваемая работа. Мы вступаем в последнюю эпоху этой эпохи, в эпоху позднего капитализма. Норма прибыли продолжает снижаться, а политическая и экономическая нестабильность, которую мы сейчас ощущаем, есть не что иное, как надвигающийся на нас крупнейший, последний кризис капитализма.