Дыхательная система человека состоит из дыхательных путей (верхних и нижних) и легких. Функция дыхательной системы заключается в газообмене между организмом и окружающей средой. Как устроена дыхательная система и как она работает?

Дыхательная система человека должна обеспечивать дыхание - процесс обмена газов, в частности кислорода и углекислого газа, между телом и окружающей средой. Каждая клетка нашего тела нуждается в кислороде, чтобы нормально функционировать и производить энергию. Процесс дыхания делится на:

- внешнее дыхание - доставка кислорода к клеткам

- внутреннее дыхание - внутриклеточное

Внешнее дыхание происходит за счет синхронизации дыхательной системы с нервными центрами и делится на ряд процессов:

- легочная вентиляция

- диффузия газов между альвеолярным воздухом и кровью

- транспорт газов кровью

- диффузия газов между кровью и клетками

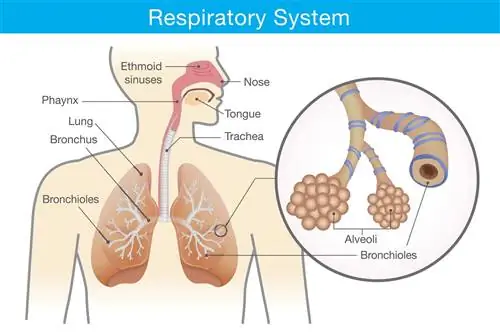

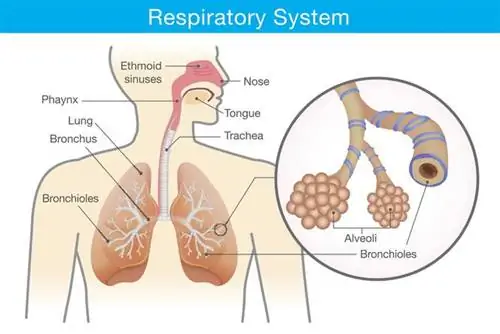

Строение дыхательной системы

Дыхательные пути состоят из:

- верхние дыхательные пути, то есть: носовая полость (cavum nasi) и горло (глотка)

- нижние дыхательные пути: гортань (larynx), trachea (трахея), бронхи (правый и левый), которые далее делятся на более мелкие ветви, а самые мелкие переходят в бронхиолы (бронхиолы)

Конечная часть дыхательных путей ведет в альвеолы (alveoli pulmonales). Вдыхаемый воздух, проходя через дыхательные пути, очищается от пыли, бактерий и других мелких примесей, увлажняется и согревается. С другой стороны, структура бронхов благодаря сочетанию хрящевых, эластичных и гладкомышечных элементов позволяет регулировать их диаметр. Горло - это место пересечения дыхательной и пищеварительной систем. По этой причине при глотании дыхание останавливается и дыхательные пути закрываются надгортанником.

- легкие - парные органы в грудной клетке.

Анатомически и функционально легкие делятся на доли (левое легкое на две доли, правое на три доли), далее доли делятся на сегменты, сегменты на дольки, а дольки на скопления.

Каждое легкое окружено двумя слоями соединительной ткани - париетальной плеврой (pleura parietalis) и легочной плеврой (pleura pulmonalis). Между ними находится плевральная полость (cavum pleurae), и находящаяся в ней жидкость позволяет легкому, покрытому легочной плеврой, срастаться с париетальной плеврой, сращенной с внутренней стенкой грудной клетки. В месте впадения бронхов в легкие имеются альвеолярные полости, в которые, кроме бронхов, впадают также легочные артерии и вены, кроме того, вовлекаются скелетные поперечно-полосатые мышцы, кровь и сердечно-сосудистая система, нервные центры в сложном процессе дыхания.

Легочная вентиляция

Суть вентиляции заключается в засасывании атмосферного воздуха в альвеолы. Поскольку воздух всегда течет от более высокого давления к более низкому давлению, при каждом вдохе и выдохе задействуются соответствующие группы мышц, что позволяет грудной клетке втягиваться и сдавливаться.

В конце выдоха давление в альвеолах равно атмосферному, но во время всасывания воздуха диафрагма (диафрагма) и наружные межреберные мышцы (musculi intercostales externi) сокращаются, благодаря чему объем грудной клетки увеличивается и создается отрицательное давление, которое засасывает воздух.

При увеличении потребности в вентиляции включаются дополнительные инспираторные мышцы: грудино-ключично-сосцевидные мышцы (musculi sternocleidomastoidei), малая грудная мышца (musculi pectorales minores), передняя зубчатая мышца (musculi serrati anteriores), трапециевидные мышцы (musculi trapezii), леватор мышцы лопатки (musculi levatores scapulae), большие и малые ромбовидные мышцы (musculi rhomboidei maiores et minores) и лестничные мышцы (musculi scaleni).

Следующий шаг - выдох. Он начинается, когда инспираторные мышцы расслабляются на пике вдоха. Обычно это пассивный процесс, так как для того, чтобы грудная клетка уменьшила свой объем, достаточно усилий, создаваемых растянутыми эластическими элементами в легочной ткани. Давление в альвеолах поднимается выше атмосферного, и возникающая в результате разница давлений вытесняет воздух.

С тяжелым выдохом ситуация выглядит несколько иначе. С ним мы сталкиваемся при замедлении ритма дыхания, когда выдох требует преодоления повышенного дыхательного сопротивления, например, при некоторых заболеваниях легких, а также при фонации, особенно при пении или игре на духовых инструментах. Стимулируются мотонейроны экспираторных мышц, к которым относятся: внутренние межреберные мышцы (musculi intercostales interni) и мышцы передней брюшной стенки, особенно прямые мышцы живота (musculi recti abdominis).

Частота дыхания

Частота дыхания сильно варьирует и зависит от многих различных факторов. Взрослый человек в состоянии покоя должен дышать 7-20 раз в минуту. К факторам, вызывающим учащение дыхания, технически называемое тахипноэ, относятся: физические нагрузки, заболевания легких, а также нарушения дыхания внелегочного генеза. С другой стороны, брадипноэ, т. е. значительное уменьшение числа вдохов, может быть следствием неврологических заболеваний или центрального побочного действия наркотических средств. В этом отношении дети отличаются от взрослых: чем меньше малыш, тем выше физиологическая частота дыхания.

Легочные объемы и емкости

- TLC (общая емкость легких) -общая емкость легких - объем, который находится в легких после самого глубокого вдоха

- IC -емкость вдоха - втягивается в легкие при самом глубоком вдохе после спокойного выдоха

- IRV (резервный объем вдоха) -резервный объем вдоха - втягивается в легкие при максимальном вдохе, взятом на вершине свободного вдоха

- TV (дыхательный объем) -дыхательный объем - вдох и выдох при свободном вдохе и выдохе

- ФОЕ -функциональная остаточная емкость - остается в легких после спокойного выдоха

- ERV (резервный объем выдоха) -резервный объем выдоха - удаляется из легких при максимальном выдохе после свободного вдоха

- RV (остаточный объем) -остаточный объем - остается в легких всегда при максимальном выдохе

- ЖЕЛ (жизненная емкость) -жизненная емкость легких - удаляется из легких после максимального вдоха при максимальном выдохе

- IVC (Inspiratory Vial Capacity) -inspiratory life capacity - втягивается в легкие после максимально глубокого выдоха при максимальном вдохе; может быть немного больше, чем VC, потому что во время максимального выдоха, за которым следует максимальный вдох, альвеолярные протоки закрываются до того, как альвеолярный воздух вытесняется

При свободном вдохе дыхательный объем составляет 500 мл. Однако не весь этот объем попадает в альвеолы. Около 150 мл заполняет дыхательные пути, не имеющие условий для газообмена между воздухом и кровью, т. е. полость носа, глотку, гортань, трахею, бронхи и бронхиолы. Это так называемыйанатомическое мертвое пространство дыхательных путей. Остальные 350 мл смешиваются с воздухом, составляющим функциональную остаточную емкость, при этом нагреваются и насыщаются водяным паром. В альвеолах газообмену опять-таки подвергается меньшее количество воздуха. В капиллярах стенки некоторых альвеол кровь не течет или течет слишком мало, чтобы использовать весь воздух для газообмена. Это физиологический дыхательный мертвый объем, который у здоровых людей невелик. К сожалению, он может значительно увеличиваться при болезненных состояниях.

Частота дыхания в покое составляет в среднем 16 в минуту, а дыхательный объем составляет 500 мл, умножение этих двух значений дает легочную вентиляцию. Это означает, что в минуту вдыхается и выдыхается примерно 8 литров воздуха. При быстрых и глубоких вдохах значение может значительно возрасти, даже от десятка до двадцати раз.

Все эти сложные параметры: емкость и объем были введены не только для того, чтобы запутать наши умы, но имеют важное применение в диагностике легочных заболеваний. Существует тест - спирометрия, который позволяет измерить: ЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ИК, ТВ, ЭРО и ИРВ. Это необходимо для диагностики и мониторинга таких заболеваний, как астма и ХОБЛ.

Диффузия газов между альвеолярным воздухом и кровью

Основной структурой, из которой состоят легкие, являются альвеолы. Их около 300-500 миллионов, каждая имеет диаметр от 0,15 до 0,6 мм, а их общая площадь составляет от 50 до 90 м².

Стены альвеол построены из тонкого однослойного плоского эпителия. Помимо клеток, составляющих эпителий, в фолликулах есть еще два типа клеток: макрофаги (фагоцитирующие клетки) и альвеолярные клетки II типа, продуцирующие сурфактант. Это смесь белков, фосфолипидов и углеводов, вырабатываемая из жирных кислот крови. Снижая поверхностное натяжение, сурфактант предотвращает слипание альвеол и уменьшает силы, необходимые для растяжения легких. Снаружи фолликулы покрыты сетью капилляров. Капилляры, попадая в альвеолы, несут кровь, богатую углекислым газом, воду, но с небольшим количеством кислорода. Напротив, в альвеолярном воздухе парциальное давление кислорода высокое, а углекислого газа низкое. Диффузия газа следует за градиентом давления молекул газа, поэтому капиллярные эритроциты захватывают кислород из воздуха и избавляются от углекислого газа. Молекулы газа должны пройти через стенки альвеол и стенки капилляров, а именно: слой жидкости, покрывающий поверхность альвеол, альвеолярный эпителий, базальную мембрану и эндотелий капилляров.

Транспорт газов кровью

- транспорт кислорода

Кислород сначала физически растворяется в плазме, а затем диффундирует через оболочку в эритроциты, где связывается с гемоглобином с образованием оксигемоглобина (оксигенированного гемоглобина). Гемоглобин играет очень важную роль в транспортировке кислорода, поскольку каждая его молекула соединяется с 4 молекулами кислорода, увеличивая таким образом способность крови транспортировать кислород до 70 раз. Количество переносимого кислорода, растворенного в плазме, настолько мало, что не имеет значения для дыхания. Благодаря кровеносной системе кровь, насыщенная кислородом, достигает каждой клетки организма.

- перенос углекислого газа

Углекислый газ из тканей поступает в капилляры и транспортируется в легкие:

- хорошо. 6% физически растворяются в плазме и в цитоплазме эритроцитов

- хорошо. 6% связаны со свободными аминогруппами белков плазмы и гемоглобина (в виде карбаматов)

- большая часть, т. е. около 88% в виде ионов HCO3 - связаны бикарбонатной буферной системой плазмы и эритроцитов

Диффузия газов между кровью и клетками

В тканях, опять же, молекулы газа проникают по градиенту давления: выделившийся из гемоглобина кислород диффундирует в ткани, а углекислый газ диффундирует в обратном направлении - из клеток в плазму. Из-за различий в потребностях разных тканей в кислороде существуют и различия в его давлении. В тканях с интенсивным обменом давление кислорода низкое, а значит, они потребляют больше кислорода, а оттекающая от них венозная кровь содержит меньше кислорода и больше углекислого газа. Артериовенозная разница содержания кислорода является параметром, определяющим степень потребления кислорода тканями. Артериальная кровь достигает каждой ткани с одинаковым количеством кислорода, в то время как венозная кровь может содержать больше или меньше.

Внутреннее дыхание

Дыхание на клеточном уровне представляет собой многостадийный биохимический процесс, включающий окисление органических соединений, при котором вырабатывается биологически полезная энергия. Это основной процесс, который продолжается даже тогда, когда другие метаболические процессы остановлены (альтернативные анаэробные процессы неэффективны и имеют ограниченное значение).

Митохондрии играют ключевую роль - клеточные органеллы, принимающие диффундирующие внутрь клетки молекулы кислорода. Внешняя мембрана митохондрий содержит все ферменты цикла Кребса (или цикла трикарбоновых кислот), а внутренняя мембрана содержит ферменты дыхательной цепи.

В цикле Кребса метаболиты сахаров, белков и жиров окисляются до углекислого газа и воды с высвобождением свободных атомов водорода или свободных электронов. Далее в дыхательной цепи - последней стадии внутриклеточного дыхания - путем переноса электронов и протонов на последующие конвейеры синтезируются высокоэнергетические соединения фосфора. Важнейшим из них является АТФ, т. е. аденозин-5'-трифосфат, универсальный переносчик химической энергии, используемый в клеточном метаболизме. Он потребляется многочисленными ферментами в таких процессах, как биосинтез, движение и деление клеток. Преобразование АТФ в живых организмах происходит непрерывно, и считается, что каждый день человек превращает количество АТФ, сравнимое с массой его тела.

Регулировка дыхания

Продолговатый мозг содержит дыхательный центр, который регулирует частоту и глубину дыхания. Он состоит из двух центров с противоположными функциями, построенных из двух типов нейронов. Оба расположены в пределах ретикулярной формации. В солитарном ядре и в передней части заднемногоядерного ядра блуждающего нерва находится центр вдоха, который посылает нервные импульсы в спинной мозг к мотонейронам инспираторных мышц. С другой стороны, в двойном ядре блуждающего нерва и в задней части заднедвойного ядра блуждающего нерва находится центр выдоха, который возбуждает мотонейроны экспираторных мышц.

Нейроны инспираторного центра посылают несколько раз в минуту шквал нервных импульсов, которые идут по нисходящей ветви к двигательным нейронам в спинном мозге и одновременно по восходящей ветви аксона к нейроны ретикулярной формации моста. Имеется пневмотаксический центр, который в свою очередь угнетает центр вдоха на 1-2 секунды, после чего центр вдоха снова возбуждается. Благодаря последовательным периодам раздражения и торможения центра вдоха обеспечивается ритмичность вдохов. Центр вдоха регулируется нервными импульсами, возникающими в:

- хеморецепторы каротидного и аортального тел, реагирующие на повышение концентрации углекислого газа, концентрации ионов водорода или значительное снижение концентрации кислорода в артериальной крови; импульсы от аортальных тел проходят через языкоглоточный нерв и блуждающий нерв. а эффект - ускорение и углубление вдохов

- интерорецепторы легочной ткани и грудные проприорецепторы;

- имеются инфляционные механорецепторы между гладкой мускулатурой бронхов, они возбуждаются растяжением легочной ткани, что вызывает выдох; затем, уменьшая растяжение легочной ткани при выдохе, стимулирует другие механорецепторы, на этот раз дефляцию, которые запускают вдох; Это явление называется рефлексами Геринга-Брейера;

- Положение грудной клетки при вдохе или выдохе стимулирует соответствующие проприорецепторы и изменяет частоту и глубину дыхания: чем глубже вы вдыхаете, тем глубже выдыхаете;

- центры верхних уровней головного мозга: кора больших полушарий, лимбическая система, центр терморегуляции в гипоталамусе