Большинство "экспертов" ошибаются

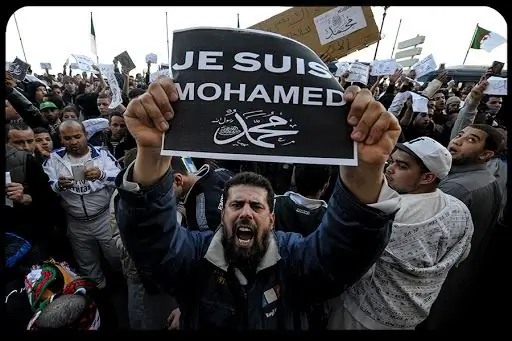

Террористическая атака 7 января на редакцию сатирической газеты «Charlie Hebdo» и последовавшие за ней захваты заложников и убийства ошеломили Европу и привели к быстрым арестам более двух десятков подозреваемых мусульманских террористов в Бельгии, Франции, Германии и Греция. Два террориста, связанных с ИГИЛ, были убиты в Вервье, Бельгия, в ходе рейда, который предотвратил нападение, которое власти считали «через несколько часов». Эти события побудили СМИ поднять вопросы, которые вы, возможно, задавали себе:

Зачем кому-то совершать такие действия? Могло ли французское правительство предотвратить эти 20 смертей, составив профили и отследив братьев Куаши, Амеди Кулибали и их сообщников? Как радикализируются мусульманские экстремисты, т.е.е., как они переходят от нормальной жизни к убийству невинных людей способом, рассчитанным на то, чтобы вызвать всеобщий ужас? Почему десятилетия усилий по борьбе с терроризмом не остановили эскалацию и жестокость террористических атак, таких как теракты в Париже и бойня Боко Харам 3-7 января, в которой, возможно, погибли 2000 нигерийских мужчин, женщин и детей?

И почему, в свете этих опасений, администрация Обамы освободила еще пять задержанных террористов из Гуантанамо-Бей - граждан Йемена, которые были захвачены в ходе рейда на убежище Аль-Каиды в Пакистане - утверждая, что они больше не представляет угрозу для Запада? Можно ли вообще вывести радикала из террориста (или террориста из радикала) с помощью «программ дерадикализации»?

Вопросы, подобные этим, были исследованы в десятках тысяч статей и книг: Amazon перечисляет 34 990 книг о терроризме по состоянию на 18 января. Британский эксперт по терроризму Эндрю Силк, доктор философии, считает, что новая книга о терроризме выходит каждые шесть часов, и это только книги на английском языке.

Итак, вы думаете, что мы знаем все, что нужно знать о «типичном» профиле террористов, их мотивах, их превращении в радикалов, их вступлении в террористические группы и динамике группы, и, если они уйдут терроризм позади, их причины выхода из группы. Но, к сожалению, большинство «ответов» и объяснений либо неверны, либо неуместны (не «применимы», т. е. не полезны для борьбы с терроризмом), по мнению таких экспертов, как Силке («Исследования терроризма: тенденции, достижения и неудачи») и Джона Хоргана., доктор философии («Психология терроризма»), профессор Массачусетского университета (Лоуэлл) и директор Центра исследований терроризма и безопасности.

Как же так? Оценка исследований терроризма, проведенная Алексом Шмидом и Альбертом Джонгманом в 1988 году, объясняет:

Большая часть работ, посвященных важнейшим областям исследования терроризма… носит импрессионистский, поверхностный и в то же время часто также претенциозный характер, в нем делается далеко идущие обобщения на основе эпизодических свидетельств.

Они добавили: «В литературе по социальным наукам, вероятно, найдется немного областей, о которых так много написано на основе столь малого количества исследований. [Они подсчитали, что] «до 80 процентов литературы не основаны на исследованиях в каком-либо строгом смысле; вместо этого он слишком часто носит описательный, осуждающий и предписывающий характер» (цитируется во второй главе «

Информатика терроризма: управление знаниями и интеллектуальный анализ данных для национальной безопасности», автор доктор Силке).

Последний обзор литературы, проведенный Силке, показал, что 68 процентов книг и статей, опубликованных в 1990-х годах, были спекулятивными и до сих пор не основаны на первичных исследованиях.

Доктор. Хорган соглашается с тем, что сфера терроризма и радикализации «по-прежнему весьма бессистемна».

Мы пытаемся объяснить вещи до того, как поймем, на что смотрим. … В поле есть пробелы. У нас мало данных, но миллионы теорий. Метафор изобилует.