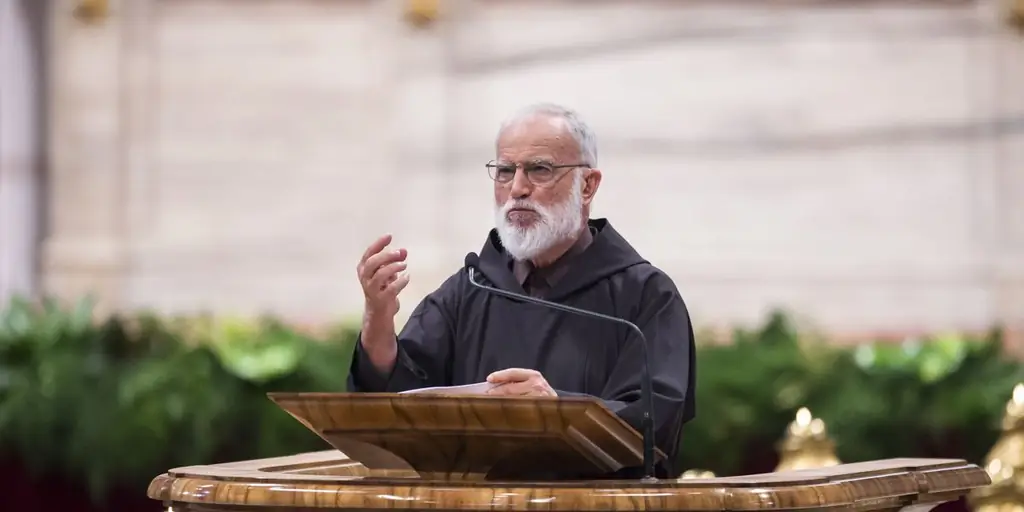

3-й Великий пост 2019 проповедь проповедника папского дома

Вот третья проповедь Великого поста 2019 года от отца-капуцина Раньеро Канталамессы, проповедника папского дома.

Идолопоклонство: антитеза живому Богу

Каждое утро, когда мы просыпаемся, у нас возникает особое ощущение, которое мы почти никогда не замечаем. Ночью окружающие нас вещи остаются такими, какими мы оставили их прошлой ночью: кровать, окно, комната. Возможно, на улице уже светит солнце, но мы его не видим, потому что наши глаза закрыты, а шторы задернуты. Только когда мы просыпаемся, вещи начинают существовать или возвращаются к существованию для меня, потому что я их осознаю, я узнаю их. До этого как будто этих вещей не существовало.

То же самое и с Богом. Он всегда здесь: «Им мы живем и движемся и существуем», - говорит Павел афинянам (Деяния 17:28). Но обычно это происходит подобно нашему сну, но мы этого не осознаем. Бывает и пробуждение духа, внезапный всплеск сознания. Вот почему Писание так часто увещевает нас пробудиться от сна: «Спящий, пробудись! / Восстань из мертвых, / и воссияет над тобою Христос» (Еф. 5:14); «Настало время вам пробудиться ото сна» (Рим. 13:11).

Идолопоклонство, древнее и новое

Бог Библии определяется как «живой», чтобы отличить его от идолов, которые являются мертвыми вещами. Это борьба, которая появляется во всех книгах Ветхого и Нового Заветов. Нам достаточно открыть случайную страницу из пророков и псалмов, чтобы найти признаки этой эпической битвы в защиту единого и единственного Бога Израиля. Идолопоклонство является полной противоположностью живому Богу. В одном псалме говорится об идолах:

Идолы их - серебро и золото, дело рук человеческих. У них есть рты, но не говорят глаза, но не видят. У них есть уши, но они не слышат; носы, но не пахнут. У них есть руки, но они не чувствуют; ноги, но не ходить; они не издают звука в своем горле. (Пс. 115:4-7)

В отличие от идолов, живой Бог предстает как Бог, который «делает, что хочет», кто говорит, кто видит, кто слышит, Бог, «который дышит!» У дыхания Бога в Писании есть имя Руах Яхве, Дух Божий.

Борьба с идолопоклонством не завершилась, к сожалению, с концом исторического язычества; это всегда продолжается. Идолы изменили свои имена, но они присутствуют больше, чем когда-либо. Внутри каждого из нас, как мы увидим, живет один, самый грозный из всех. Поэтому стоит на некоторое время остановиться на этом вопросе как на вопросе современности, а не только как на вопросе прошлого.

Человек, который провел наиболее ясный и глубокий анализ идолопоклонства, - это апостол Павел. Позволим же ему направить нас к открытию «золотого тельца», скрытого в каждом из нас. В начале Послания к Римлянам мы читаем это:

Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и лукавство тех, которые своим нечестием подавляют истину. Ибо то, что можно знать о Боге, ясно для них, потому что Бог явил им это. С момента сотворения мира его вечная сила и божественная природа, хотя они и невидимы, были поняты и увидены через вещи, которые он создал. Так что им нет оправдания; ибо хотя они и знали Бога, но не чтили Его как Бога и не благодарили Его, но осуетились в своих мыслях, и их несмысленные умы помрачились. (Рим. 1:18-21)

В сознании тех, кто изучал богословие, эти слова связаны почти исключительно с тезисом о естественной познаваемости существования Бога из созданных им вещей. Поэтому, как только эта проблема решена, или после того, как она перестала быть насущной, как раньше, эти слова очень редко упоминаются и ценятся. Но вопрос о естественной познаваемости Бога в этом контексте является весьма маргинальным вопросом. Слова апостола могут сказать нам гораздо больше; в них содержится один из тех «громов Божьих», способных сломать даже ливанские кедры.

Апостол стремится показать, в каком положении было человечество до Христа и вне Его, другими словами, точку, с которой начинается процесс искупления. Он начинается не с нуля по природе, а с минус нуля из-за греха. Все согрешили; никто не исключен. Апостол делит мир на две категории - греков и иудеев, то есть язычников и верующих, - и начинает свой обвинительный акт именно с греха язычников. Он определяет основной грех языческого мира как нечестие и неправедность. Он говорит, что это нападение на истину - не на ту или иную истину, а на изначальную истину всего сущего.

Основной грех, основной объект божественного гнева, определяется как asebeia, нечестие. Что именно это означает, это то, что немедленно поясняет апостол, говоря, что оно состоит в отказе «почитать» и «благодарить» Бога. Иными словами, это отказ признать Бога Богом, не оказывать ему должного внимания. Оно состоит, можно сказать, в «игнорировании Бога», где «игнорирование» здесь означает не «незнание того, что он существует», а «действие, как будто его не существует».

В Ветхом Завете мы слышим, как Моисей вопиет к народу: «Итак знайте, что Господь, Бог ваш, есть Бог» (Второзаконие 7:9), и псалмопевец подхватывает этот крик, говоря: «Знайте, что Господь есть Бог. / Он сотворил нас, и мы Его» (Пс. 100:3). Сведенный к своему центральному ядру, грех есть отрицание этого «признания»; это попытка со стороны создания аннулировать бесконечную качественную дистанцию, существующую между ним или ею и Творцом, и отказаться от зависимости от него. Этот отказ конкретно воплощается в идолопоклонстве, когда вместо Творца поклоняются творению (см. Рим. 1:25). Язычники, продолжает апостол, осуетились в своих мыслях, и их несмысленные умы помрачились. Называя себя мудрыми, они стали глупцами; и променяли славу бессмертного Бога на образы, напоминающие смертного человека, или птиц, или четвероногих животных, или пресмыкающихся. (Рим. 1:21-23)

Апостол не имеет в виду, что все без исключения язычники лично жили в такого рода грехах. (Он говорит далее, в Римлянам 2:14 и след., о язычниках, которые угодны Богу, потому что они следуют закону Божию, написанному в их сердцах.) Он имеет в виду объективное положение человечества в целом перед Богом после грехопадения. Люди, сотворенные «прямыми» (в физическом смысле прямоходящими и в нравственном смысле праведными), через грех «согнулись», т. е. согнулись на себя, и стали «извращенными», т. а не к Богу.

В идолопоклонстве человек не «принимает» Бога, а делает себя богом. Роли меняются местами: человек становится горшечником, а Бог становится горшком, который лепится по его или ее желанию (см. Рим. 9:20 и след.). Во всем этом есть намек, по крайней мере неявный, на описание сотворения (см. Бытие 1:26-27). Там сказано, что Бог создал человека по своему образу и подобию; здесь говорится, что люди заменили Бога образом и фигурой тленного человека. Другими словами, Бог создал человека по своему образу, а теперь человек создает Бога по своему образу. Поскольку человек жесток, он сделает насилие божеством, Марсом; поскольку он похотлив, он сделает похоть божеством, Венерой и так далее. Теперь он делает Бога проекцией себя.

Ты мужчина

Было бы легко продемонстрировать, что, в некотором смысле, это все еще ситуация, в которой мы находимся на Западе с религиозной точки зрения; это ситуация, из которой зародился современный атеизм со знаменитым высказыванием Людвига Фейербаха: «Бог не создал человека по Своему образу; напротив, человек создал Бога по своему образу.[1] В известном смысле приходится признать, что это утверждение верно! Да, Бог на самом деле является продуктом человеческого разума. Вопрос, однако, в том, чтобы знать, о каком Боге идет речь. Это, конечно, не живой Бог Библии, а всего лишь суррогат.

Представим сегодня сумасшедшего, который бьет молотком по статуе Давида Микеланджело перед Палаццо делла Синьория во Флоренции, а затем начинает с торжествующим видом восклицать: «Я уничтожил Давида Микеланджело! Его Давид больше не существует! Его Давид больше не существует!» Бедняга-заблуждающийся не догадывается, что это был всего лишь слепок, копия для спешащих туристов, так как настоящая статуя Давида работы Микеланджело из-за такой попытки в прошлом изъята из обращения и благополучно хранится в Галерея Академии. Это похоже на то, что произошло с Фридрихом Ницше, когда словами одного из своих персонажей он провозгласил: «Мы убили Бога!»[2]. Он не осознавал, что убил не настоящего Бога, а всего лишь «гипсовую» копию его.

Нам достаточно простого наблюдения, чтобы убедиться, что современный атеизм не имеет ничего общего с Богом христианской веры, а с искаженным представлением о нем. Если бы идея единого и триединого Бога сохранилась в богословии (вместо разговоров о неясном «высшем существе»), то не так легко было бы возобладать теории Фейербаха, что Бог есть проекция самих людей. и их сущности. Какая нужда была бы у людей разделяться на троих: Отца, Сына и Святого Духа? Это расплывчатый деизм, который разрушается современным атеизмом, а не верой в единого и триединого Бога.

Но давайте перейдем к другому вопросу. Мы здесь не для того, чтобы опровергать современный атеизм или изучать пастырское богословие; мы здесь, чтобы предпринять путешествие личного обращения. Какое место мы занимаем - я имею в виду «нас» в смысле нас, верующих, - в громадном обвинении Библии против идолопоклонства? Судя по тому, что было сказано до сих пор, казалось бы, что на самом деле мы больше всего на свете взяли на себя роль обвинителей. Давайте послушаем, что следует из Послания Павла к Римлянам. Сорвав маску с лица мира, апостол срывает маски и с наших лиц, и мы увидим, как это будет.

У вас нет оправдания, кем бы вы ни были, когда вы судите других; ибо, судя другого, ты осуждаешь себя, потому что ты, судья, делаешь то же самое. Вы говорите: «Мы знаем, что Божий суд над теми, кто делает такие вещи, соответствует истине». Думаете ли вы, кто бы вы ни были, что, когда будете судить тех, кто делает такие вещи, а сами делаете, вы избежите суда Божия? (Рим. 2:1-3)

Библия рассказывает нам следующую историю. Царь Давид совершил прелюбодеяние; чтобы скрыть это, он убил мужа женщины в бою, поэтому в тот момент взять жену себе могло даже показаться актом великодушия со стороны короля по отношению к солдату, который погиб, сражаясь за него. Здесь была настоящая цепь грехов. И пришел к нему пророк Нафан, посланный Богом, и рассказал ему притчу (но царь не знал, что это притча.) Был, сказал Натан, очень богатый человек в городе, у которого было стадо овец, и был бедный человек, у которого была только одна овца, очень дорогая ему, от которой он зарабатывал себе на жизнь и которая спала в его доме. В дом богача пришел гость, и, пощадив свою овцу, он взял овцу у бедняка и приказал заколоть ее, чтобы приготовить стол для гостя. Когда Давид услышал эту историю, его гнев обрушился на этого человека, и он сказал: «Человек, который сделал это, заслуживает смерти!» Тогда Нафан, тотчас же оставив притчу, указал пальцем на Давида и сказал ему: «Ты человек!» (см. 2 Царств 12:1 и далее).

Вот что делает с нами апостол Павел. Потащив нас за собою в праведном негодовании и ужасе перед нечестием мира, когда мы переходим от первой главы ко второй его письма, он как бы вдруг поворачивается к нам и повторяет: «ты человек!” Повторное появление в этом месте фразы «без оправдания» (anapologetos), употреблявшейся ранее по отношению к язычникам, не оставляет сомнений в намерениях Павла. Пока вы судили других, - заключает он, - вы осуждали себя. Ужас, который вы задумали для идолопоклонства, теперь обращен против вас.

«Судья» на протяжении всей второй главы оказывается евреем, которого здесь следует понимать скорее как прообраз. «Иудей» - это не грек, не язычник (см. Рим. 2:9-10). Это благочестивый человек, верующий, обладающий твердыми принципами и обладающий откровенной нравственностью, который судит остальной мир и, судя его, чувствует себя в безопасности. «Еврей» в этом смысле - каждый из нас. Ориген действительно сказал, что в Церкви те, на кого нацелены эти слова апостола, - это священники, пресвитеры и диаконы, то есть наставники, руководители. [3]

Павел сам испытал этот шок, когда из фарисея превратился в христианина, поэтому теперь он может говорить с большой убежденностью и указывать верующим путь выхода из фарисейства. Он разоблачает своеобразную повторяющуюся иллюзию, которую имеют благочестивые и религиозные люди, что они защищены от гнева Божия только потому, что имеют ясное представление о добре и зле, знают закон и умеют при случае применять его к другим. Однако когда дело доходит до них, они думают, что привилегия быть на стороне Бога - или, во всяком случае, «благость» и «терпение» Бога, которых они хорошо знают, - сделают для них исключение.

Представим себе эту сцену. Отец делает выговор одному из своих сыновей за какой-то проступок; другой сын, совершивший ту же провинность, надеясь завоевать сочувствие отца и избежать выговора, тоже начинает громко упрекать брата, в то время как отец ожидает совсем другого. Отец ожидает, что, услышав, как он бранит своего брата и видя его доброту и терпение к нему, второй сын побежит броситься к отцу в ноги, признавшись, что и он виновен в том же проступке, и обещая исправиться.

Или пренебрегаете богатством Его доброты, снисходительности и терпения? Разве вы не понимаете, что Божья доброта предназначена для того, чтобы привести вас к покаянию? Но своим жестоким и нераскаянным сердцем ты собираешь себе гнев на день гнева, когда откроется праведный суд Божий.(Рим. 2:4-5)

Какой же это шок, когда ты осознаешь, что слово Божие именно так обращается к тебе, что «ты» - это ты сам! Так бывает, когда юрист полностью сосредоточен на анализе известного в прошлом авторитетного приговора, как вдруг, присмотревшись к нему повнимательнее, он осознает, что приговор относится и к нему и до сих пор в полной силе. Внезапно это меняет положение этого человека, и он перестает быть уверенным в себе. Слово Божье проявляет здесь подлинную силу; оно переворачивает с ног на голову положение того, кто с ним имеет дело. Здесь выхода нет: либо нам нужно «сломаться» и сказать, как Давид: «Я согрешил против Господа!» (2 Цар. 12:13), или происходит дальнейшее ожесточение сердца и усиление нераскаянности. Услышав это слово от Павла, человек либо обращается, либо ожесточается.

Но какое конкретное обвинение апостол выдвигает против «благочестивых»? По его словам, делать «то же самое», что они осуждают в других. В каком смысле он имеет в виду «те же самые вещи»? В смысле материально одинаковые? Он имеет в виду и это (см. Рим. 2:21-24), но прежде всего он имеет в виду «то же самое» по существу, а именно нечестие и идолопоклонство. Апостол лучше подчеркивает это в остальной части Послания, когда он осуждает заявление о спасении себя делами и, таким образом, делает себя кредитором, а Бога должником. Если ты, говорит он, соблюдаешь закон и делаешь всякие добрые дела, но только для того, чтобы утвердить свою праведность, ты ставишь себя на место Бога. Павел лишь повторяет другими словами то, что Иисус пытался сказать в Евангелии через притчу о фарисее и мытаре в храме и многими другими способами.

Приложим все это к нам, христианам, учитывая, как мы сказали, что целью Павла является не столько еврейский народ, сколько религиозные люди вообще, а в его конкретном случае так называемые «евреи-христиане». ». Существует скрытое идолопоклонство, расставляющее ловушки для религиозного человека. Если идолопоклонство - это «поклонение делам своих рук» (см. Ис. 2:8; Ос. 14:4), если идолопоклонство - «ставить тварь на место Бога», то я идолопоклонник, когда ставлю тварь - мою тварь, дело рук моих - вместо Творца. Моим «творением» может быть дом или церковь, которую я строю, семья, которую я создаю, сын, которого я привел в мир (сколько матерей, даже христианок, бессознательно делают своего сына, особенно если он единственный ребенок, их Бог!). Это может быть религиозный институт, который я основал, должность, которую я занимаю, работа, которую я выполняю, школа, которой я руковожу. В моем случае именно эту проповедь я вам проповедую!

В основе всякого идолопоклонства лежит самопоклонение, культ себя, себялюбие, постановка себя в центр и на первое место во вселенной, жертвование ради этого всем остальным. Нам просто нужно научиться слушать себя, когда мы говорим, чтобы узнать имя нашего кумира, ибо, как говорит Иисус, «от избытка сердца говорят уста» (Мф 12:34). Мы обнаружим, сколько наших предложений начинается со слова «я».

Результат - всегда нечестие, не прославление Бога, а всегда и только себя, делающее даже добро, в том числе и служение Богу - и Самому Богу! - своему успеху и личному утверждению. У многих деревьев с высокими стволами есть стержневой корень, материнский корень, который спускается перпендикулярно ниже ствола и делает растение прочным и неподвижным. Пока мы не приложим к этому корню топор, мы можем обрубить все боковые корни, но дерево не упадет. Но это пространство очень узкое, и в нем нет места для двоих: либо это я, либо это Христос.

Может быть, вернувшись в себя, я готов в этот момент признать истину, что до сих пор я жил в какой-то мере «для себя», что я тоже причастен к тайне нечестия. Святой Дух «обличил меня во грехе». Теперь для меня может начаться вечно новое чудо обращения. Если грех, как объяснил нам Августин, состоит в том, чтобы склониться к самому себе, то наиболее радикальное обращение состоит в том, чтобы «выпрямиться» и снова обратиться к Богу. Мы не можем делать это во время проповеди или во время одного поста; мы можем, однако, по крайней мере принять твердое решение сделать это, а это уже в некотором роде для Бога, как если бы мы это сделали.

Если я полностью присоединяюсь к Богу против своего «я», тогда я становлюсь его союзником; теперь мы вдвоем сражаемся против одного и того же врага, и победа обеспечена. Я, как рыба в воде, еще может плюхнуться и немного извиваться, но ей суждено умереть. Однако это не смерть, а рождение: «Хотящие спасти душу свою потеряют ее, а теряющие душу свою ради Меня найдут» (Мф 16:25). В той мере, в какой «ветхий человек» умирает, в нас возрождается «новое я, созданное по подобию Божию в истинной праведности и святости» (Еф. 4:24) - мужчина или женщина, которых все человеческие существа тайно желают быть.

Да поможет нам Бог всегда снова осознавать истинную задачу жизни, которая есть наше обращение.

[1] Людвиг Фейербах, «Лекция ХХ», «Лекции о сущности религии», пер. Ральф Манхейм (Нью-Йорк: Harper & Row, 1967), с. 187.

[2] См. Friedrich Nietzsche, The Gay Science 125, пер. Уолтер Кауфманн (Нью-Йорк: Vantage Books, 1974), с. 181.

[3] Ориген, Комментарий к Посланию к Римлянам, книги 1-5, 2, 2, пер. Томас П. Шек, том. 103, Отцы Церкви (Вашингтон, округ Колумбия: Издательство Католического университета Америки, 2001 г.), с. 104; стр. 14, с. 873.