Я потерял спутника жизни, а мой сын потерял родителей. Для нас вопрос не в том, как двигаться дальше, а в том, как не двигаться дальше.

У моего мужа был самый волшебный голос, мелодичная техасская протяжность, в равной степени домотканая и оркестровая. У него было мало ударных выражений. Он называл меня Било в честь персонажа из «Бората», а себя называл Барсуком из-за нелепой лыжной шапки, которую он настаивал на ношении. Когда я отправила ему фото своего положительного теста на беременность, он ответил: «Кто такой папа?»

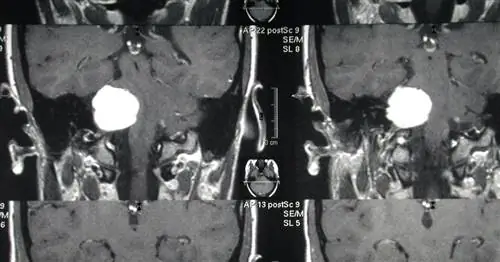

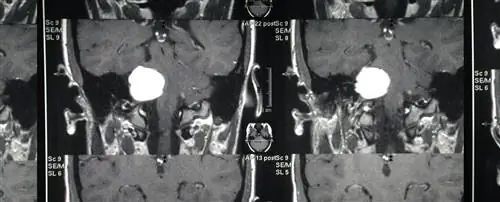

Он умер от злокачественной, безжалостной опухоли головного мозга, когда нашему сыну был год.

Я помню, как специалист по детскому развитию уговаривал меня объяснить его смерть самым простым языком моему сыну и сохранить память об отце, рассказывая истории и оставляя его фотографию на стене. Я сделал это еще до того, как наш сын понял, что я ему говорю. Я рассказывал ему истории, пока он засыпал. Я обклеила наши стены фотографиями моего мужа, который держит нашего ребенка, играет с ним в Центральном парке, возит его в передней переноске и показывает ему бегущих собак. Я отдал почетное место фотографии, на которой он ест кесо в мексиканском ресторане у себя дома в Остине.

Когда я начала забывать звук голоса мужа, я смотрела видео, где он срыгивает нашего ребенка. Я повторял истории о собаках, мышах, вине и вещах, которые вместе составляют общую жизнь. Это заставило меня чувствовать себя менее одинокой среди матерей и отцов, для которых слово «вдова» звучало устаревшим или не совсем правильным.

Чего я никогда не задумывался, так это того, как это отразилось на нашем ребенке.

Но, когда наш сын подрос, я заметил, что он немного отстраняется, когда я вспоминаю его отца. Он кивал или, возможно, улыбался, а иногда настаивал на одной или двух подробностях, но в основном он не углублялся в эту историю.

Иногда он спрашивал меня, нравится ли папе, как и ему, собирать лего, слушать рок-музыку, придумывать сумасшедшие шутки или стрелять из пушек Nerf. Да, да, да и да. Но его отношения с отцом были через меня, мои истории и мое горе. Мой сын спрашивал о своем отце, чтобы утешить меня. Он играл роль добровольной публики, потому что я этого требовал. В семь лет на его плечи легла эмоциональная ноша.

В этом году мы отдыхали во Флориде. Я небрежно сказал нашему сыну, что папе понравился бы пляжный курорт. Он не ответил. Поэтому я тихо спросил его, что он чувствовал, когда я рассказал о его отце.

«Мамочка, я не хочу тебя обидеть, - начал он. «Но я не хочу говорить о папе. Я хочу, чтобы он мог вернуться. Но он не может. И это меня огорчает».

Мой второклассник спокойно сформулировал чувство, которое я спрятал, но не проверил: нельзя заставить кого-то скучать по тому, чего у него никогда не было, или любить того, кого он никогда не знал. Мне должно быть достаточно для нашего сына. И, может быть, я мог бы быть.

Я знаю, что потерял мой сын, потому что я неустанно работал, чтобы попытаться компенсировать это, чего я не могу. Мой сын знает, что его отец не будет учить его кататься на велосипеде, играть в бейсбол или сидеть с ним на пляже во Флориде. Истории не оставляют папу за обеденным столом. Все, что они сделают на данный момент, это заставят моего сына задуматься о несправедливости случайной, метастазирующей потери.

Вчера мой сын поиграл с новым другом. Когда мать этого ребенка подвозила его, она упомянула мне, что мой сын небрежно упомянул о смерти своего отца в контексте более продолжительного разговора о футбольной стратегии. Я был горд это слышать - горжусь своим сыном и собой.

Потеря не является прогрессирующей злокачественной опухолью. Это не лечится и не смертельно. Это сожитель и компаньон. Это присутствие мой сын знает лучше, чем когда-либо узнает своего отца, независимо от того, сколько фотографий я вколачиваю в стену. Это часть его жизни и моей. Так что я даю ему отдохнуть от историй, а себе от обязанности рассказывать и пересказывать.

Мне должно хватить и на себя, и на сына. Мне хватило мужа.