В «Отрицании смерти» Эрнест Беккер утверждает (в главе 4), что человеческий характер - это «жизненная ложь». Он связывает развитие того, что человеческие существа называют «характером», с необходимостью психологического подавления: прямолинейная и по-настоящему честная жизнь перед лицом тайны, силы и великолепия мира была бы для нас слишком сильна.

Мы слишком символичны для нашего же блага - слишком экзистенциально «осознаем» двусмысленную, хрупкую и вместе с тем прекрасную природу существования и нашего места в нем. «Низшие» животные, чье осознание действительности гораздо уже нашего, могут жить более свободно - в известном смысле - в том смысле, что они инстинктивно реагируют на события, раздражители, процессы природы.

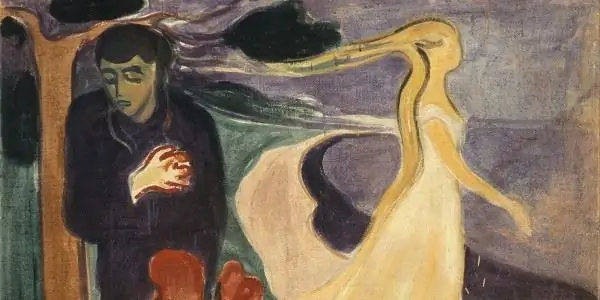

Мы, с другой стороны, боремся с тревогой и отчаянием. И перед лицом этого беспокойства, которое может стать совершенно изнурительным, мы подавляем источники этого беспокойства и ищем действия, которые позволяют нам продуктивно справляться с ним. Мы заимствуем силу у наших родителей и культурных героев, и мы делаем то, что позволит нам вписаться в систему и обрести чувство ценности и благополучия от большего целого. Развиваем «характер», «жизненную» (необходимую) ложь.

Он пишет,

Таким образом, мы понимаем, что если бы ребенок поддался всепоглощающему характеру реальности и опыта, он не смог бы действовать с той невозмутимостью, которая нам нужна в нашем неинстинктивном мире. Поэтому первое, что должен сделать ребенок, - это научиться «отказываться от экстаза», действовать без благоговения, оставлять страх и трепет позади.

Только тогда он может действовать с некоторой забывчивой самоуверенностью, когда он натурализовал свой мир. Мы говорим «натурализованный», но мы имеем в виду ненатурализованный, фальсифицированный, с затемненной правдой, со скрытым отчаянием человеческого положения, отчаянием, которое ребенок мельком видит в своих ночных страхах, дневных фобиях и неврозах.

Этого отчаяния он избегает, строя оборону; и эти защиты позволяют ему чувствовать базовое чувство собственного достоинства, значимости, силы. Они позволяют ему чувствовать, что он контролирует свою жизнь и свою смерть, что он действительно живет и действует как сознательная и свободная личность, что у него есть уникальная и самостоятельная личность, что он кто-то, а не просто дрожащая случайность, проросшая на планета-теплица, которую Карлайл навсегда назвал «залом рока». Мы назвали образ жизни жизненной ложью, и теперь мы можем лучше понять, почему мы сказали, что это жизненно важно: это необходимая и основная нечестность в отношении себя и всего своего положения…

Все мы вынуждены поддерживать себя самозабвенно, не зная, какие энергии мы на самом деле черпаем, какую ложь мы создали, чтобы жить безопасно и безмятежно. Августин был великим аналитиком в этом вопросе, как и Кьеркегор, Шелер и Тиллих в наши дни. Они видели, что человек может важничать и хвастаться чем угодно, но на самом деле он черпал свою «мужество быть» в боге, веренице сексуальных завоеваний, Большом Брате, флаге, пролетариате и фетише денег и размер банковского баланса. (55-56)

… Судьбоносно и иронично, как ложь, которая нам нужна, чтобы жить, обрекает нас на жизнь, которая на самом деле никогда не будет нашей. (56)

Теперь я должен признать, что это часть Беккера, которая меня больше всего смущает. Если характер - это броня против беспокойства или изнурительного отчаяния перед лицом величия и тайны реальности (и, следовательно, «лжи»), то является ли стремление к добродетели просто корыстным механизмом существования? Является ли мораль необходимым, но благовидным предприятием?

Как можно было бы преподавать такой курс, как «Христианская этика», в тени Беккера? Это, безусловно, означало бы разоблачение этических теорий, основанных на правилах, как неадекватных. Это также означало бы пытаться проникнуть в самое сердце человеческой личности, исследуя двусмысленное пересечение между необходимостью (насущной ложью) и подлинностью. И, думаю, постоянно будет задаваться вопрос, что дает жизнь - и личности, и обществу?

Наконец: чтобы быть по-настоящему аутентичным (для Беккера), нужно ли полностью избавиться от своего «бога»? Или подразумевается (более удовлетворительно), что чей-то «бог» может быть опорой для экзистенциальной защиты, как и любая другая опора (деньги, слава, секс и т. д.), и поэтому чей-то бог может легко стать идолом?