Поскольку США покинули Афганистан в прошлом месяце после двадцатилетней оккупации, «ознаменовав конец самой продолжительной войны Соединенных Штатов», стало ясно, что такие уходы не являются легкими или прямыми. Негативная реакция возникла из ряда секторов, включая ветеранов войны, что является редким примером единства мнений (хотя и по разным причинам) со стороны американцев, обычно столь поляризованных в политическом отношении. Действительно, единственная группа, чья радость по поводу этого события была четко задокументирована, - это талибы, которые счастливо захватили регион с невероятной скоростью, даже когда американские войска все еще собирались. Но, возможно, мы не должны были удивляться этим событиям. История показывает, что как бы ни было трудно поддерживать контроль над территорией в течение длительного периода, уход никогда не бывает легким и имеет значительные последствия как для уходящих вооруженных сил, так и для тех, кого они оставляют. Итак, как нам, американцам и христианам, относиться к этому конкретному отъезду? Возможно, поможет историческое сравнение.

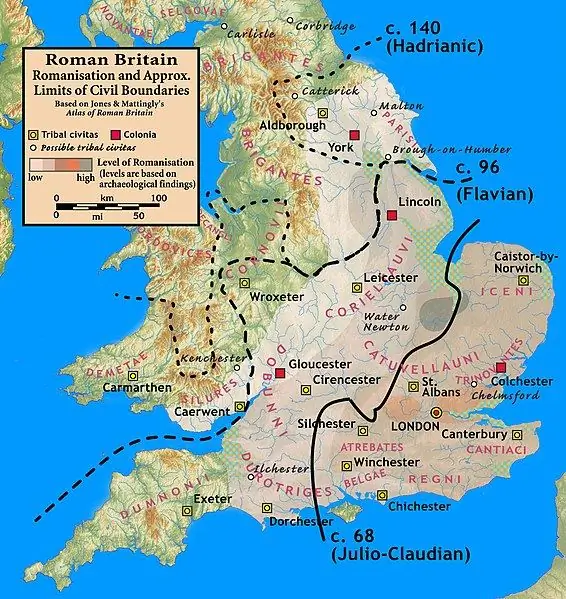

В конце четвертого века нашей эры римляне начали медленный и, вероятно, не полностью преднамеренный процесс ухода из Британии после почти полутысячелетней оккупации. Римляне впервые заигрывали с завоеванием острова в середине 50-х годов до нашей эры, когда Цезарь совершил там два коротких зимних набега. Но в то время его внимание было в основном сосредоточено на Галлии. Затем, начиная с императора Клавдия в 43 г. н.э., римляне стали уделять больше внимания Британии. Завоевание острова и поддержание его в качестве провинции потребовало значительных ресурсов. Клавдий посвятил этой задаче четыре легиона из двадцати восьми, действовавших в то время во всей империи.

(Карта завоевания и романизации Британии)

Вопреки ожиданиям некоторых римлян, бритты не с радостью восприняли усилия римлян по привнесению культуры, общественных бань и более качественного вина и оливок на их дождливый остров, который римские посетители очень оплакивали из-за его жалкого климата. Северные части, включая современную Шотландию, так и не попали под полный контроль римлян и продолжали угрожать успеху всего предприятия. Некоторые римляне и сами осознавали негативные чувства, которые вызывало их постоянное военное присутствие (и, будем честны, злоупотребление властью!). В 61 г. н.э. взрывное восстание под предводительством Боудики, королевы иценов, едва не привело к свержению римского правления в Британии. Лондиниум, столица провинции, был сожжен дотла. Но римляне в конечном итоге одержали победу и продолжали править недружественным местным населением. Римский историк и сенатор конца I века н.э. Тацит включает особенно яркое представление о местных антиримских настроениях в своей биографии своего тестя Юлия Агриколы, который занимал пост губернатора Британии в 78-84 гг. н.э. Речь каледонского вождя Калгака, который вел свой народ на войну с римлянами, вероятно, является вымыслом (как и сам Калгак, на самом деле), но чувства, которые она выражает, вероятно, не менее точны:

«Разбойники мира, всеобщим грабежом исчерпав землю, опустошают глубины. Если враг богат, он хищен; если он беден, они жаждут власти; ни восток, ни запад не смогли удовлетворить их. Единственные среди мужчин они жаждут с одинаковым рвением бедности и богатства. Грабежу, резне, грабежу они дают лживое имя империи; они делают пустыню и называют ее миром» (Тацит, Агрикола 30).

Итак, сохранение Британии как провинции по-прежнему обходилось римлянам дорогой ценой. Многие провинции оставались лояльными без присутствия военного персонала поблизости, но Британия не была такой провинцией. Чтобы уберечь большую южную часть острова от продолжающихся вторжений различных налетчиков из Шотландии, начиная с 122 г. н.э. император Адриан вложил средства в строительство массивной стены длиной семьдесят три мили. Стена включала в себя ряд фортов, полностью укомплектованных людьми и готовых защищать эту границу.

(Реконструкция стены Адриана)

Самая известная из них, Виндоланда, дала кладезь деревянных табличек, настоящий архив повседневной жизни военнослужащих и их семей (все от «пожалуйста, пришлите мне теплые носки» до «приходите ко мне на день рождения партия, друг»). Двадцать лет спустя император Антонин Пий попытался расширить римские владения немного дальше, в Шотландию, и построил (как вы уже догадались!) собственную причудливую стену для защиты новой границы. Но всего восемь лет спустя римляне были вынуждены признать невозможность сохранения этой новой границы и отступили обратно к валу Адриана, где они оставались вплоть до четвертого века.

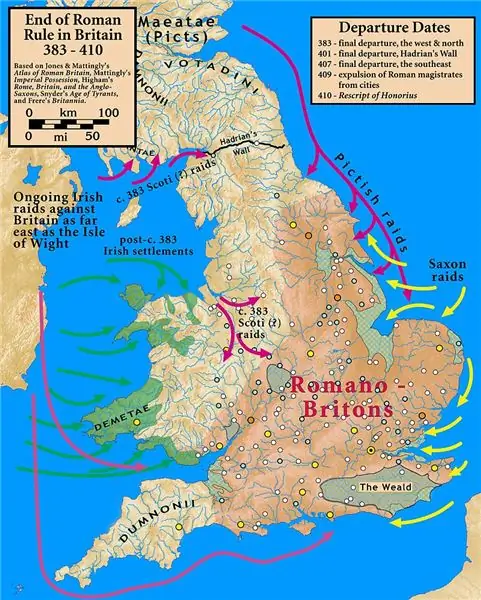

В поздней античности вооруженные силы продолжали размещаться в Британии с очень разумным предположением, что проблемы в провинции всегда были неизбежны. Итак, как только римляне отвлеклись на что-то другое и больше не могли выделять обширные ресурсы на Британию в конце четвертого века, разразился хаос. Пикты, ранее обитавшие в Шотландии, вместе с несколькими другими племенными группами быстро начали совершать набеги на территории, которые до недавнего времени находились под защитой римлян. Суперзвездный римский полководец того времени Стилихон, кажется, вел короткую войну против пиктов, пока события на континенте не призвали его туда. И все же жители бывшей провинции были не совсем готовы остаться позади, даже когда империя, казалось, покидала их. Римские войска оставались преданно размещенными в некоторых фортах вдоль стены Адриана, защищая окружающие районы как могли, возможно, в течение многих лет после того, как перестали поступать чеки. А некоторые общины продолжали ждать, пока римляне придут им на помощь, вплоть до 410 г. н.э. - более поздний византийский историк Зосим рассказывает нам об их отчаянной мольбе о помощи к императору Гонорию в 410 г. н.э.

(Карта конца римского владычества в Британии)

Гонориус, однако, в том году был занят другими делами. 24 августа 410 г. н.э. вестготы под предводительством Алариха начали жестокий разграбление Рима, событие, которое те, кто пережил его, справедливо считали началом конца - или, может быть, даже концом конца? - их великой империи. Не является ли это, в конце концов, окончательным предвестником конца империи, когда она больше не наносит ответный удар нападающим, а просто уходит??

Хотя двадцать лет оккупации далеки от почти полутысячелетия, этого все же достаточно, чтобы установить присутствие, построить прочные физические структуры и наладить связи с местными жителями. Так вот, исторические истории отъездов после таких многолетних занятий поднимают этические вопросы обязательств. Каковы обязательства оккупантов перед теми, кого они оставили, будь то местные жители, которые помогали им и работали на них, или просто уязвимые гражданские лица в целом? А обязательства оккупантов перед собственными военнослужащими? Как контекстуализировать и объяснить предыдущие жертвы и потери, понесенные во время операции, для солдат, которые могут чувствовать себя преданными приказом уйти? И, наконец, каковы обязательства оккупантов перед своими согражданами на родине, чьи налоги хотя бы частично финансировали завоевание или оккупацию? Затраты могут различаться по форме, а эмоциональные и психологические издержки могут быть не менее значительными, чем экономические, хотя и более трудными для оценки - исследования посттравматического стрессового расстройства как у военнослужащих, так и у гражданских лиц в зонах боевых действий продолжают показывать то же самое. И, конечно же, цена человеческих жизней - жизни военнослужащих, погибших в боях, жизни ветеранов (и, косвенно, членов их семей), навсегда изменившиеся многолетними боями, жизни мирных жителей, пострадавших от оккупации, и жизни мирных жителей под угрозой, как только оккупанты уйдут и к власти придет новое правительство, будь то талибы или англосаксы. Воспоминания о войне США во Вьетнаме продолжают ужасать нас и доводить до слез, даже несмотря на то, что самым молодым ветеранам уже далеко за семьдесят. Воспоминания об Афганистане, кажется, готовы оставить такое же наследие. Однако мы, христиане, не можем останавливаться на достигнутом.

Когда Римская империя больше не наносила ответный удар таким другим захватчикам, как пикты, но оставила Британию позади, этот момент отразил слабость и отчаяние римских политических и военных лидеров того времени. Но этот момент также имел сильное теологическое значение для религиозных лидеров империи. На противоположном конце империи, в Северной Африке, Августин, епископ Гиппопотамский, провел последние годы своей жизни, обдумывая разграбление Рима, напоминая своим читателям, что небесное царство должно занимать наши умы и сердца, а не чем земной город Рим и ныне угасающая империя, которую он представляет. В суматохе современности ответ Августина кажется не менее актуальным для современных христиан.

Примерно через триста лет после того, как римляне исчезли из Британии, преподобный Беда, монах из той самой области, из которой прежде различные племена совершали набеги на юг против римских оккупантов, завершил свою «Церковную историю английского народа».. Смоделировав свою работу как по Деяниям апостолов, так и по «Истории церкви» Евсевия, Беда писал превосходной латинской прозой. Верный своей форме, он начал свою работу с первого исследования Цезарем Британии в 55 г. до н.э. Как будто римляне никогда и не уходили.