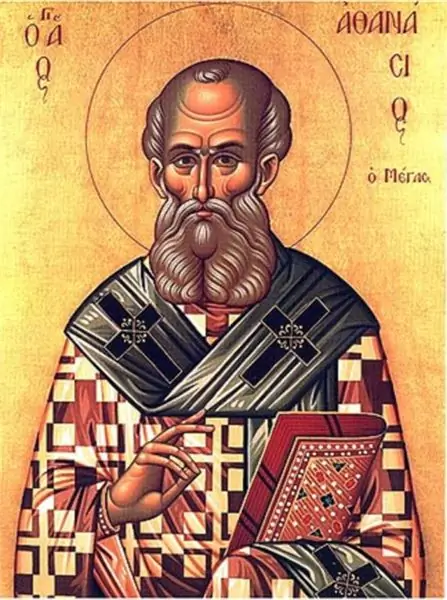

Ранее мы называли Афанасия бульдогом ортодоксии, тем, кто просто не отпускал, когда казалось, что весь христианский мир становится арианским.

Знаете, Афанасий, наверное, был, можно сказать, штучкой. Я не вижу в нем мудрого и замечательного гуру, мягкого и спокойного, как Далай-лама. Он, вероятно, был довольно вспыльчивым и невыносимым, как раз из тех, кого мы любим отключать. Мы не возражаем против таких наших политических комментаторов (особенно если они демонизируют наших оппонентов), но не дай Бог нашим духовным лидерам проявлять какие-либо вызывающие, молитвенно взвешенные, богословски мудрые, но в конечном счете отчуждающие убеждения о вере. Но Афанасий попадает в длинную череду помазанных, благочестивых лидеров, которые просто не были приятными: Моисей, Илия, Иеремия, Павел… То, во что мы верим, действительно имеет значение, потому что это меняет нашу жизнь.

Интересно, что сказал бы Афанасий о Церкви сегодня. Увидит ли он процветающую, верную общину тех, кто живет и движется в жизни Троицы, видимой в словах и делах христиан?

Ну заморачиваться (как сказал бы Пух). Давайте не будем вдаваться в иа-иа.

Одна из ключевых работ Афанасия называется «О воплощении» и представляет собой глубоко влиятельное эссе о значении воплощения. И все же это не рождественская проповедь. К сожалению, Церковь сегодня в основном получает проповеди и учения о воплощении в декабре, когда общий блеск яслей, ангелов, звезд и маленьких детей, одетых как овцы, в значительной степени искажает глубокую теологию, которая должна формировать нашу жизнь. Мы проносим живого верблюда по проходу наших церквей, чтобы «оживить» мощную историю, и тогда все, что мы видим, это верблюд (особенно если он сидит на вас).

Там, где Арий видел в рождении Иисуса меньший статус Сына, Афанасий видел божественную славу Сына. Арий аргументировал суббожественную природу Сына тем, что он принимает ослабленное, опустошенное положение человека, чтобы исполнить волю Божию. Афанасий доказывал полностью божественную природу Сына тем, что Он принимает ослабленное, опустошенное положение человека, чтобы исполнить волю Божию.

Как такое может быть?

Афанасий начинает с рассмотрения того, что на самом деле означает спасение, и с самого начала понимает, что спасение является конечной целью нашего существования. Бог намеревается - и всегда намеревался - чтобы мы «сообразовались с подобием Сына Его» (Рим. 8:29). «Он избрал нас в Нем прежде сотворения мира, чтобы мы были святы и непорочны в очах Его… усыновлены чрез Иисуса Христа…» (Еф. 1:4-5). Спасение в смысле «исповедай-свои-грехи-и-прими-Иисуса-в-свое-сердце» - это только первый шаг в великом преображении, которое задумал Бог: «собрать все, что на небе и на земле, под одной главой, даже Христос.”

В этом свете мы должны, как и Афанасий, определить спасение как истинное познание Бога. Спасение означает познание Бога таким личным, доверчивым, полностью заброшенным путем. И Иоанн соглашался: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:3). И Павел соглашался: «Все почитаю тщетою по сравнению с превосходящим величием познания Христа Иисуса, Господа моего…» (Флп. 3.8).

Какие бы другие библейские/богословские ярлыки мы ни использовали для описания этого опыта - избрание, оправдание, освящение - цель остается: познать Бога.

«Но, - напоминает нам Афанасий через Анатолия, - из-за злоупотребления свободой воли человечество лишилось доступа к познанию Бога и скатилось по нисходящей спирали невежества и нравственной испорченности». Мне нравится, как Анатолий описывает это: «фиксированная траектория возврата к небытию». Без ведома Бога мы подобны космонавтам, чьи спасательные пути к кораблю оборвались. Мы медленно уносимся в пустой, темный, безжизненный холод. «Грех - это преднамеренная дезориентация, которая делает небытие концом человеческого бытия, а не отправной точкой человеческого участия в божественном».

Бог по Своей справедливости мог позволить нам уйти от Себя, но поскольку Его целью в творении была самоотверженная любовь, Он отказывается отпустить нас. Он возрождает знание о Боге через воплощение, и все Иисус - слова, действия, смерть, воскресение - раскрывает сердце Бога и открывает дверь к этому сердцу.

Теперь, в то время как Арий мог исказить весь этот сценарий таким образом, что божественная трансцендентность была сохранена в Нерожденном, а божественная имманентность была достигнута во Христе, Афанасий дает нам совершенно иную картину. Вместо двух противоположных полюсов - трансцендентного (божественного) и имманентного (сотворенного) - Афанасий говорит нам, что оба эти два действительно являются атрибутами божественного бытия и находят свое выражение в самоотверженной любви Бога к нам.

Давайте остановимся здесь на минуту, чтобы по-настоящему сосредоточиться на великом заявлении Афанасия. Вот как Анатолий описывает это:

Вот как это понимает Малхерн:

Теперь взгляните на этого Бога. Вместо изолированного, далекого Бога Ария, который посылает низшего посланника, мы имеем Бога, самую сущность которого «должно быть понято как динамическое исходящее движение». Существенное движение находится в сердце Бога; «Божественное самоуничижение является неотъемлемой частью библейского характера Бога». Опустошение и унижение Христа, кенозис, на самом деле указывает на Его божественность, потому что раскрывает «общий характер самоуничижительной любви Божией к человечеству». Мы можем сказать, как это делает Анатолий, что сам характер Бога христологичен, под этим мы подразумеваем, что движение Бога во Христе - самоопустошение, служение, любовь, жертвенность - раскрывает центр божественного бытия.

Анатолий указывает, что для Афанасия христологический гимн Павла в Послании к Филиппийцам 2 воспевает как человечность, так и божественность Христа - первый признает Его унижение и страдания, а второй признает Его божественное сердце любви.

Все это намного глубже, шире и славнее, чем может дать большинство реконструкций Рождества. Смирение, сострадание и кротость Младенца в яслях указывают не просто на волю Божию, но на самую сущность Божию. Внутренняя жизнь Троицы - «внутрибожественное наслаждение отношениями Отца и Сына» - воспроизведена в человеческом масштабе в приглашении Младенца.

Приглашение? Ах, вот где Афанасий приводит дискуссию о Духе.