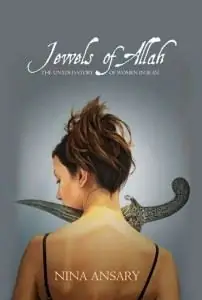

Когда я впервые услышала название последней книги доктора Нины Ансари «Драгоценности Аллаха» о жизни женщин в Иране, должна признать, мне пришлось сдержаться. В целом я довольно осторожно отношусь к женщинам как к двумерным объектам, будь то в негативном («леденцы на палочке») или в позитивном («жемчужина в скорлупе») смысле. Ансари объясняет, что название «предназначено для того, чтобы показать, что женщины, которые были определены как низшие [жесткими консервативными фракциями], на самом деле являются драгоценностями Творца».

Книга обещает рассказать «нерассказанную историю женщин в Иране», и в некотором смысле она не разочаровывает. Первая глава начинается с решительного прослеживания веков истории с целью исправить неправильные представления о популярных рассказах о жизни женщин в Иране за последние 40 лет. Популярный нарратив, по словам Ансари, создает дихотомию между свободной/современной/активной/носящей мини-юбку иранской женщиной во времена монархии Пехлеви и иранской женщиной, сегрегированной по половому признаку/ограниченной/закрытой, в Иране после Исламской революции 1979 г. Аятолла Хомейни.

Я чувствую оптимизм, когда Ансари пишет: «Настоящая история обычно намного сложнее, полна нюансов и менее аккуратна». Вот заблуждения, которые она рассматривает в своей книге (по одному пункту в главе):

- До монархии Пехлеви персидские женщины всегда подавлялись религиозным и политическим истеблишментом.

- Иранские женщины до недавнего времени не выступали за свою свободу.

- В эпоху Пехлеви все женщины были освобождены.

- В эпоху Хомейни женщины были полностью угнетены.

- В Иране не хватает точек соприкосновения между светскими и религиозными женщинами.

- В современном Иране не так много женского движения.

Глава 2 посвящена Древней Персии и преобладающей в то время религии зороастризма, которую она описывает как эгалитарную и прогрессивную. Затем арабское вторжение 7го века и «возможное внедрение исламских ценностей» в персидское общество приводит к утрате женщинами равного статуса с мужчинами и их социальному разделению, потере возможностей получения образования. В этой главе цитируется один хадис о женском «мозге, [который] не способен удерживать знания», как если бы это было широко распространенной исламской верой. Далее в главе утверждается, что женщинам была предоставлена короткая передышка от угнетения при иранских и тюркских династиях с 9th по 13th века. Однако династия Сефевидов вернула патриархат, упакованный в консервативную шиитскую доктрину и сохраняющийся по сей день.

Главы 3 и 4 рассматривают нюансы (как и было обещано!) за эпохами Пехлеви и Хомейни. Она утверждает, что (консервативные) сельские женщины не были наделены полномочиями при Пехлеви, потому что их семьи удерживали их дома от школы, в то время как при Хомейни «неудачная гендерная идеология» привела к расширению прав и возможностей женщин через образование, несмотря на юридические и социальные усилия по их угнетению. Глава 4 содержит несколько довольно обширных анализов гендерных ролей в учебниках для начальной школы, которые читаются как самостоятельные исследовательские эссе.

Главы 5, 6 и 7 посвящены взлётам и падениям альянсов между светскими и религиозными феминистками, прослеживая развитие различных феминистских изданий и журналов.

Хорошее

В эпилоге Ансари выделяет около 100 исторических и современных иранских женщин, которые на протяжении веков придерживались феминистской идеологии своего времени (ранее они были опубликованы на ее странице в Facebook с марта 2014 года по май 2015 года). Среди этих женщин есть ученые, художники, профессионалы и даже паралимпийская спортсменка; эта невероятная коллекция отлично подходит для того, чтобы показать, что иранские женщины не угнетены, сделали много удивительных вещей и происходят из всех слоев общества - короче говоря, они настоящие люди.

Мне также понравилось, что она начала книгу с рассказа о двух своих бабушках. Внесение личного помогает дать больше контекста и мотивации для того, почему она написала книгу, что авторы должны делать, но редко.

Глава 5 также содержит отличное объяснение исламского феминизма и того, как религиозные и светские феминистки в Иране работают в рамках религии, защищая права женщин. В список «исламского феминистского движения Ирана» входят профессор доктор Джамиле Кадивар, журналист Парвин Ардалан, правозащитница Мехрангиз Кар, лауреат Нобелевской премии Ширин Эбади и основательница журнала Zanan Шахла Шеркат. Среди других упомянутых ученых - Найере Тохиди, Афсане Наджмабади, Хале Афшар, Валентин Могадам и Зиба Мир-Хосейни. Подборка цитат этих женщин указывает на то, что они отличают ислам как религию от толкования исламских законов и правил - пункт, который не так ясен в остальной части книги.

Плохое

Одной из проблем является романтизация истории и, в частности, зороастрийской культуры как гендерной утопии. Кроме того, представление арабского вторжения и династии Сефевидов как крайне гендерного неравенства служит для того, чтобы представить промежуточные империи как более эгалитарные. На самом деле анализ этих периодов заслуживает такого же внимания (на основе других взаимосвязей, как пол, раса/племя, класс), как и эпохи Пехлеви и Хомейни. Хотя в 6м веке до нашей эры в персидских городах и государствах определенно были женщины-лидеры и командиры, какой класс женщин мог достичь этих рангов? Скорее всего, образованные женщины благородного происхождения.

Вальтер Беньямин писал в «О концепции истории» (1940) о картине Клее под названием «Ангелус Новус». Картина учит нас тому, что наш взгляд на историю как на последовательность событий служит только для оправдания определенного повествования.

«Там, где мы видим видимость цепи событий, он видит одну-единственную катастрофу, которая непрестанно нагромождает обломки на обломки и швыряет их к его ногам (…) Буря неудержимо гонит его в будущее, к к которому он повернут спиной, а куча щебня перед ним вырастает до небес. То, что мы называем прогрессом, и есть эта буря».

Кроме того, были и другие проблемные темы, которые постоянно всплывали на протяжении всей книги. Одним из них было обвинение женщин, которые «маскируют», как консервативных, и тех, кто не скрывает, что они свободны. Одной из первых известных женщин Ансари, фигурирующих в ее книге, является Садике Довлатабади (1882-1961), «одна из самых выдающихся сторонниц женского образования» (стр. 28). Сообщается, что на смертном одре она сказала: «Я никогда не прощу никого, кто посетит мою могилу завуалированной». Эта цитата не объяснена и не имеет никакого дополнительного контекста или нюанса, оставляя читателя заключить, что вуалирование может быть только нефеминистским и бесправным действием. (В своем эпилоге она также упоминает Масих Алинеджад, создателя страницы My Ste alth Freedom в Facebook, где женщины могут публиковать свои фотографии без платка.)

Сравните это с описанием «отверженной принцессы» Назик аль-Абид, первой в истории Сирии женщины-генерала, для которой ношение чадры также было важной частью ее жизни.

“Она видела, как она срывает фату, так как уход без фаты был большой частью ее жизни. Не то чтобы было что-то плохое в том, чтобы носить фату - просто у нее по большей части не было такого выбора, хотя она очень этого хотела».

Заметное отсутствие контекста странно, поскольку Ансари, похоже, понимает, что в завесе больше символизма, чем дихотомия угнетения и свободы. Книга показывает, что она осознает, что есть и другие важные факторы, определяющие расширение прав и возможностей женщин, такие как законы и возможности получения образования. Это видно из того, как она описывает «исламское правительство» Хомейни:

«женоненавистнический режим […], встроенный в конституцию, укрепляющую примат шариата (исламского права) над гражданским правом и абсолютное лидерство шиитского юриста над народным суверенитетом». (стр. 200)

Поэтому непонятно, почему она не дает больше нюансов там, где это так необходимо.

Отсутствие связи с более крупными политическими факторами и глобальными процессами может привести к тому, что читатели сделают сомнительные выводы. Джина Б. Нахаи в своем обзоре книги сетует на отсутствие «удовлетворительного объяснения» того, почему «около миллиона женщин активно участвовали в свержении шаха и возвращении аятолл в Иран». В конце концов Нахаи обвиняет ислам как монолитную патриархальную силу и Аллаха как патриархального бога в проблемах иранских женщин. (Возможно, она не читала последние главы, в которых религиозные и светские иранские женщины показывают, как они могут сформулировать гендерное равенство в законах в рамках ислама с помощью идеологии, также известной как исламский феминизм.)

В последней главе также делается странный вывод о том, как женщины в Иране могут добиться равенства. В основном он выступает за реформу ислама, основанную на «теологической реформе в западных странах», основанной на работах немецкого священника Мартина Лютера и Фридриха Ницше. Нет никаких упоминаний об исламских законах в других странах, которые не имеют таких же результатов, как Иран. Даже беглый взгляд на другие страны с мусульманским большинством, такие как Тунис или Индонезия, может показать, что гендерное равенство определяется не только законами или религией, но и другими факторами, такими как увеличение занятости или повышение уровня жизни..

В прилагаемом к книге листке по связям с общественностью отмечены некоторые публикации и организации, опубликовавшие ее книгу. Одной из выдающихся организаций был The Clarion Project, который выпустил несколько печально известных исламофобских фильмов, последним из которых был «Дневники чести». Эта правая организация стремится «бросить вызов экстремизму», но на самом деле она предлагает упрощенное представление о «мусульманском экстремизме», чтобы увековечить жестокий и деспотический образ монолитного ислама. Несмотря на это, я думаю, что в своем интервью The Clarion Project Ансари смело попыталась включить некоторые нюансы гендерного неравенства в Иране, подчеркнув, что на Западе тоже есть свои проблемы гендерного неравенства.

Заключительные мысли

Язык книги Ансари легко читается, но его сдерживает темп. Мне казалось, что я читал разные эссе, сколоченные воедино: некоторые слишком углублялись в некоторые темы (анализ начальных учебников), а некоторые пролистывали темы, требующие более подробного анализа (отслеживание феминистских союзов, мусульманских реформаторов изнутри).

Самое главное, когда я закончил книгу, я понял, что спонсируемый государством террор существовал как при режимах Пехлеви/свободный, так и при режимах Хомейни/угнетенных. Немногие читатели могут знать, что при Пехлеви полиция избивала женщин, носивших чадру, и насильно снимала с них чадру. Сегодня басидж, или религиозная полиция, делает то же самое с женщинами, которые «неправильно» носят чадру. Это авторитарное государство, которое навязывает своему народу режим, создающий угнетение, а не религию или завесу.

Хотя Ансари подробно рассматривает действия иранского государства (цензура феминистских журналов, изменение законов), общее впечатление, которое производит ее книга, заключается в том, что патриархат/мужское превосходство/культура/религия виноваты в угнетении и женоненавистнические законы в истории Ирана. Я думаю, что она могла бы лучше отличить ислам как систему верований от ислама как набора юридических интерпретаций, меняющихся во времени и пространстве. Точно так же я думаю, что Ансари должен был четко объяснить, что за чадрой или хиджабом скрывается множество значений; что женщины могут носить его по многим причинам, которые не сразу видны снаружи.

Эта книга может быть полезна тем, кто ищет исторические справки и простое обсуждение политической обстановки в Иране; однако книгу можно подвергнуть резкой критике с различных феминистских точек зрения, и она представляет собой ограниченный вклад в работу исламских и мусульманских феминисток.