На протяжении многих лет я видел и читал ряд статей о профессиональных границах и их применении в работе в церкви. Большая часть этой литературы очень полезна и указывает на области, в которых насилие и эксплуатация слишком возможны. Нужно быть благодарным за напоминания, которые дает литература, и за защиту, которую она предлагает тем, кто так или иначе может быть уязвим.

Литература о границах также служит напоминанием людям, работающим в церкви, о том внимании, которое они должны уделять своему собственному благополучию и благополучию своих семей. Не один пастор многого добился в обеспечении духовного руководства и заботы о других только для того, чтобы пренебречь нуждами своей семьи в ущерб своему собственному духовному.

Тем не менее, бывают времена, когда разговор о профессиональных границах, кажется, предлагает легко определяемое пространство, в котором духовенство и другие могут быть безмятежно и полностью изолированы от духовно, эмоционально и физически сложной задачи заботы о других. Несколько лет назад у меня даже был один коллега, заявивший: «Я не работаю в похоронных бюро и больницах, потому что они угнетают меня». Такую границу невозможно установить или поддерживать, и даже нежелательно.

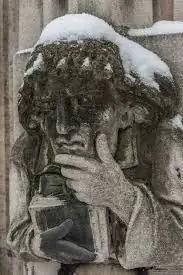

Дело в том, что духовная забота о других, в конечном счете, неизбежно и предсказуемо затратна. Духовная забота о других будет регулярно приводить людей в трудные места, где регулярно присутствуют горе и потери. И постоянное столкновение с этими проблемами заставит человека, оказывающего эту помощь, бороться не только с потребностями других, но и с собственным чувством уязвимости и смертности.

То же самое, я мог бы отметить, в равной степени относится к капелланам, службам экстренного реагирования, врачам, медицинским работникам и терапевтам, среди прочих.

Некоторая степень духовного заземления необходима тем, кто заботится о себе. Каждый из нас, без сомнения, находит эту мудрость по-разному, но вот несколько мыслей, которые могут оказаться полезными.

Первоначальный корень слова «сострадание» означает «страдать вместе с». В просторечии это стало означать «жалеть», что далеко от первоначального значения как по силе, так и по коннотации. Мы, христиане, призванные участвовать в воплощении, призваны вступать в трудные ситуации вместе с другими. Это не означает, что мы можем «исправить» то, что причиняет вред другим, но это означает, что мы не можем создавать искусственные границы, чтобы оградить себя от боли других и их нужд.

Нашей моделью для этого являются Мария и Иоанн у подножия креста: охотно доступные, незащищенные и бессильные - но чудесным образом, в манере, свидетельствующей о реальности, которая побеждает смерть. Это и есть то, что традиция называет imitatio Christi - подражанием Христу.