Представьте, что вы пишете эссе о самых важных аспектах своей личности. Вы обсуждаете свои личные симпатии и антипатии, свои таланты и свои амбиции? Или вы говорите о своей семье, своих отношениях, сообществе, которое вас окружает? Если вы предпочитаете первый, индивидуалистический ответ, вы, вероятно, гражданин СТРАННОЙ страны - западной, образованной, промышленно развитой, богатой и демократической. Это означает, конечно, что вы находитесь в невыгодном положении, когда дело доходит до понимания того, как большинство людей во всем мире думают о семье, обществе и морали. А новое исследование из Вирджинии и Китая показывает, что вы также, вероятно, будете либеральными в социальном и, скорее всего, в религиозном отношении.

В 2010 году психологи Джозеф Хенрих, Стивен Хайне и Ара Норензаян опубликовали влиятельную статью под названием «Самые странные люди в мире» в журнале Behavioral and Brain Sciences. Последующая статья «Большинство людей не СТРАННЫЕ» вскоре появилась в журнале Nature. Но о чем говорили эти исследователи из Университета Британской Колумбии? Кто был настолько «странным», что о нем понадобилось написать команде серьезных психологов?

Просто: психологи писали о себе и о студентах, которых они изучали. За несколько лет их исследования показали, что, вопреки распространенным предположениям, западное, образованное, промышленно развитое, богатое и демократическое (СТРАННОЕ) население, которое обычно изучали академические психологи, на самом деле сильно отличалось от большей части человечества. Такие группы населения, как правило, склонны мыслить более аналитически, быть гораздо более индивидуалистичными и испытывать иное чувство справедливости, чем люди из большинства других культур по всему миру. Обычно они сосредотачивались на отдельных частях визуальных образов, а не на целом. Они помнили отдельные компоненты форм, а не контексты, в которых они их видели. И они считали себя людьми, имеющими право на свободное выражение, даже если это означало нарушение социальных норм или действия, противоречащие традиционным ожиданиям.

Эти характеристики отличают западное образованное население от других групп, предполагая, что СТРАННЫЕ группы населения, которые психологи обычно используют для своих исследований, - особенно студенты бакалавриата - могут на самом деле быть «выбросами», когда дело доходит до человеческой природы… и, следовательно, возможно, не самые лучшие группы для обобщения человеческой психологии.

Но все ли жители западных стран одинаково СТРАННЫЕ? Возможно нет. Недавно группа исследователей из Университета Вирджинии и двух университетов Китая начала подозревать, что многие аспекты СТРАННОСТИ могут быть особенно сильно применимы к либералам или социальным прогрессистам. Во-первых, социальные либералы в Соединенных Штатах, как правило, собираются в городских районах, которые также являются центрами индивидуализма. Более того, либералы, как правило, живут в более образованных районах и более терпимы к нонконформистскому поведению. Между тем, консерваторы, как правило, живут в более сельских районах, вдали от центров богатства и индустриализации, и связаны с группами и организациями, требующими конформизма, такими как спортивные команды, церковные группы и военные. В нашем СТРАННОМ обществе либералы могут быть самыми СТРАННЫМИ членами?

Команда, возглавляемая психологом Университета штата Калифорния Томасом Тальхельмом, проверила эту гипотезу, попросив пять разных групп людей выполнить специальные упражнения, предназначенные для того, чтобы отличить аналитическое мышление от холистического. В первом упражнении участников просили выбрать, какие два слова из трех должны быть соединены вместе. Например, три слова могут быть «обезьяна», «панда» и «банан». Индивидуалистические, аналитические мыслители склонны выбирать два слова, которые соответствуют одной и той же абстрактной категории - в данном случае «обезьяна» и «панда». Целостные мыслители, тем временем, склонны выбирать слова, которые имеют определенные функциональные отношения; здесь обезьяны едят бананы, поэтому слова «обезьяна» и «банан» будут наиболее тесно связаны между собой.

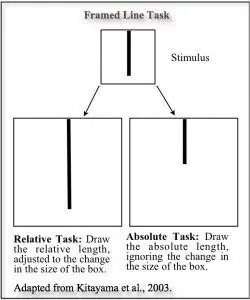

Во втором упражнении участникам показывали изображение линии в рамке, за которой следовала большая пустая коробка. Участников попросили нарисовать в пустом поле линию, которая была либо той же длины, что и исходная линия, либо была скорректирована, чтобы сохранить относительные пропорции линии и окружающего прямоугольника (см. иллюстрацию справа). Аналитически мыслящие люди, как правило, лучше сохраняют абсолютный размер исходной строки. Целостные мыслители, с другой стороны, склонны преуспевать в сохранении относительных пропорций линии и прямоугольника, поскольку отслеживание относительных пропорций требует внимания к взаимосвязи между линией и ее окружением. Тальхельм и его коллеги предположили, что либералы лучше справятся с аналитическими задачами, а консерваторы - с целостными.

В своем первом исследовании несколько сотен студентов университетов - типичная СТРАННАЯ популяция - выполнили оба упражнения. Как и ожидали исследователи, социальные консерваторы, о которых сообщали сами, как правило, связывали пары слов на основе функциональных отношений и лучше справлялись с относительной задачей в упражнении с рамками. С другой стороны, либералы, сообщавшие о себе, имели тенденцию связывать пары слов на основе их абстрактных категорий и превосходили консерваторов в задаче на абсолютный размер в линейном упражнении. Все эти эффекты были высоко статистически значимыми и не зависели от пола или демографии. Либералы, казалось, на самом деле мыслили более аналитически и менее реляционно или целостно, чем консерваторы. Второе исследование, в котором приняли участие тысячи участников онлайн-исследований и использовалось только упражнение на сопоставление слов, убедительно подтвердило эти результаты.

В своем третьем исследовании Тальхельм и его коллеги расширили список испытуемых, включив в него жителей Китая, страны, находящейся за тысячи миль - как в прямом, так и в переносном смысле - от СТРАННЫХ культур Северной Америки. Более четырехсот китайских студентов колледжей из географически разных районов Китая, Пекина и Гуанчжоу выполнили задачу по составлению пар слов, переведя слова на китайский язык. Студенты также заполнили анкеты, в которых спрашивали о социальной и политической идеологии. Как и ожидалось, учащиеся, указавшие, что они более консервативны, также были склонны объединять слова в пары на основе их функциональных отношений, в то время как более либеральные китайские учащиеся полагались на абстрактные категории - точно так же, как и в СТРАННОМ мире.

Таким образом, связь между социальным прогрессивизмом и аналитическим, не-холистическим мышлением казалась очевидной. Но были ли отношения более глубокими? В последних исследованиях проверялось, может ли стимулирование людей к аналитическому или целостному мышлению вызвать либеральные или консервативные политические взгляды. Субъектами четвертого исследования были студенты Университета штата Вирджиния, которые выполняли обратную версию задачи на пары слов, намеренно объединяя группы слов на основе либо их функциональных отношений, либо их абстрактных концептуальных сходств. Затем они прочитали консервативные и либеральные статьи о социальном обеспечении и специальном образовании и указали, с какими статьями они согласны. Субъекты, которые были подготовлены к аналитическому мышлению - путем объединения слов в соответствии с их абстрактными категориями, - с большей вероятностью согласились с либеральной статьей о благосостоянии, а испытуемые, которых попросили мыслить целостно, были склонны соглашаться с консервативной версией. Пятое исследование воспроизвело эти результаты с помощью онлайн-выборки.

Как и предсказывали Тальхельм и его коллеги, ни одно из предварительных условий не оказало никакого влияния на отношение испытуемых к учащимся специального образования, поскольку мнения, выраженные в различных статьях об образовании, не имели четкого отношения к консервативным или либеральным позициям..

В этих исследованиях, что интересно, аналитическое и целостное мышление было прочно связано только с социальной идеологией - экономический консерватизм или либерализм в основном не были связаны. Более того, либертарианцы, которые обычно встают на сторону консерваторов на выборах, были больше похожи на либералов, предпочитая аналитические когнитивные модели. Тальхельм и другие исследователи утверждали, что это произошло потому, что либертарианцы и социальные либералы очень похожи, когда речь идет об одном важном аспекте социальной жизни: они склонны к индивидуализму и не доверяют авторитету традиции. Социальные консерваторы, с другой стороны, склонны ценить традиции и рассматривать себя в первую очередь как членов групп.

Это исследование имеет исключительно важное значение для изучения религии, а также для понимания сегодняшней идеологической борьбы в западном мире. Многие религии использовали метафоры пчелиных ульев или организменной идентичности, чтобы описать себя, предполагая, что религиозная практика во многих отношениях является инструментом для создания прочной сети зависимых, личных отношений. Люди, придерживающиеся светской, либертарианской или прогрессивной философии, часто косо смотрят на такие сильные религиозные социальные связи, потому что они могут создавать различия между своими и внешними группами, что иногда приводит к дискриминации, предрассудкам или чему-то еще худшему. СТРАННОЕ предпочтение аналитического мышления - изучение отдельных предметов, вырванное из контекста - идеально соответствует этому индивидуалистическому мышлению. Но это не значит, что СТРАННОЕ мышление обязательно лучше. И аналитическое, и целостное мышление, очевидно, необходимы для повседневной жизни; в конце концов, у нас есть и левое, и правое полушарие, не так ли?

Для получения дополнительной информации см. «Либералы думают более аналитически (более «странно»), чем консерваторы», еще не опубликованную исследовательскую статью, финансируемую Национальным научным фондом.