Фагоцитоз - один из самых основных и в то же время самых эффективных защитных механизмов организма человека. Надлежащее функционирование процесса фагоцитоза является важным компонентом правильного иммунного ответа. Узнайте, что такое фагоцитоз, как работает процесс фагоцитоза, для чего нужен фагоцитоз и какие последствия могут иметь нарушения фагоцитоза?

Фагоцитоз предполагает поглощение патогенов, фрагментов мертвых клеток и мелких частиц специализированными клетками, называемыми фагоцитами. Фагоцитоз можно сравнить с «очисткой» на клеточном уровне - благодаря ему клетки могут избавляться от ненужных или опасных элементов.

Что такое фагоцитоз?

Фагоцитоз - биологический процесс, связанный с поглощением клеткой инородных частиц. Явление фагоцитоза характерно для многих живых организмов - самые примитивные из них (например, простейшие) используют фагоцитоз как способ захвата пищи из внешней среды.

У человека способность к фагоцитозу в основном используется клетками иммунной системы.

Фагоцитоз относится к механизмам врожденного, т.е. неспецифического иммунитета. Таким образом, процесс фагоцитоза является одной из первых и основных линий защиты нашего организма. Помимо своей роли в иммунной системе, фагоцитоз имеет большое значение для поддержания тканевого гомеостаза (или баланса).

Фагоцитоз позволяет удалять мертвые и поврежденные клетки собственного организма, что в свою очередь обеспечивает эффективную регенерацию и реконструкцию всех тканей.

Фагоцитоз - один из видов эндоцитоза, т.е. перенос молекул из внешней среды внутрь клетки. При фагоцитозе происходит поглощение твердых частиц: фагоцитирующая клетка сначала окружает их фрагментом собственной клеточной оболочки, а затем втягивает внутрь. Это создает везикулу, содержащую поглощенную частицу, называемую фагосомой.

Содержимое фагосом затем переваривается рядом химических веществ и ферментов. Весь процесс напоминает «поедание» частицы клеткой, что отражено в термине фагоцитоз.

Название происходит от греческого phagein, означающего «есть, пожирать».

Фагоцитоз происходит в нашем организме постоянно - миллиарды фагоцитов постоянно «пожирают» опасные микроорганизмы, фрагменты мертвых клеток или ненужные частицы. Это обычный процесс, но чрезвычайно сложный.

Правильное распознавание цели фагоцитирующей клеткой и правильное взаимодействие между фагоцитом и мишенью «атаки» требует постоянного взаимодействия различных белков, сигнальных молекул, антител и клеток-хелперов.

Роль фагоцитоза в организме

Нетрудно догадаться, что основным применением процесса фагоцитоза является защита нашего организма от патогенов. При проникновении инфекционного агента в организм начинается каскад сигналов по «вызову» фагоцитирующих клеток к месту заражения.

Начинается острое воспаление, роль которого заключается в обезвреживании возбудителя. Фагоциты поступают с кровью к очагу болезни, составляя один из важнейших механизмов первичного иммунного ответа. В месте воспаления фагоциты «пожирают» как возбудителей, так и повреждаемые ими клетки.

В ходе инфекции имеет место еще один очень важный вид фагоцитоза. Это называется эфоцитозом.

Процесс эфероцитоза заключается в поглощении отмирающих клеток при стихании воспаления. Как только фагоциты выполнили свою функцию и уничтожили патогены, они становятся ненужными.

Затем они умирают естественным путем с последующим эфероцитозом, то есть «зачисткой поля боя». Этот тип фагоцитоза гасит воспаление и позволяет организму вернуться в состояние, предшествующее заражению.

Здесь стоит подчеркнуть, что гибель клеток в нашем организме - непрерывный процесс, причем не только в результате инфекции. У каждой клетки есть определенный срок жизни, после чего она умирает и заменяется новой. Процесс запрограммированной гибели клеток называется апоптозом.

Апоптоз - это естественное явление, которое обеспечивает постоянное обновление наших тканей. Для того, чтобы умирающие клетки были заменены их новыми аналогами, их необходимо сначала очистить. Как несложно догадаться, это тоже работа фагоцитов.

Апоптотические (умирающие) клетки излучают особые сигналы на поверхности своих клеточных мембран, что позволяет фагоцитам распознавать и обезвреживать их.

В этом случае фагоцитоз происходит без воспаления. Итак, мы видим, что фагоцитоз - это не только способ защиты от чужеродных микроорганизмов, но и процесс, обеспечивающий развитие, реконструкцию и обновление всех тканей.

Какие клетки способны к фагоцитозу?

Клетки, способные осуществлять фагоцитоз, называются фагоцитами. В зависимости от эффективности и действенности фагоцитоза различают так наз. профессиональные и непрофессиональные фагоциты.

Непрофессиональные фагоциты занимаются фагоцитозом "случайно" - этот процесс не является их основной задачей. Однако иногда вокруг этих клеток остаются частицы/фрагменты мертвых клеток, которые необходимо очистить.

Тогда они проявляют некоторую фагоцитарную активность, хотя по сравнению с профессиональными фагоцитами она значительно ограничена и менее эффективна. Непрофессиональные фагоциты включают многие типы клеток, в том числе эпителиальные клетки, некоторые клетки соединительной ткани, а также эндотелий сосудов.

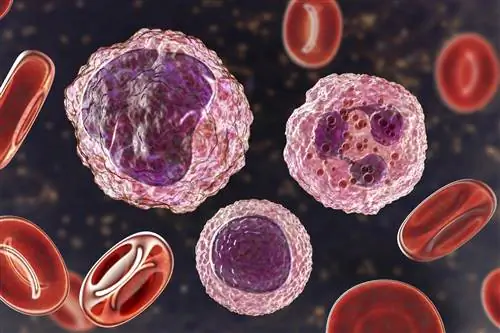

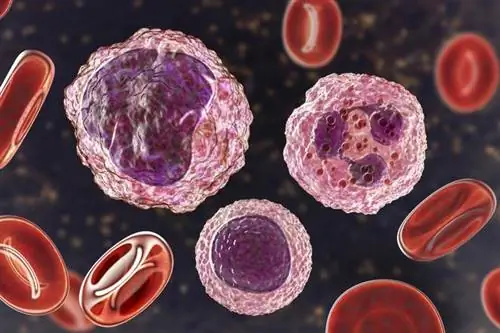

Профессиональные фагоциты - основные клетки, ответственные за фагоцитоз в нашем организме. Среди них мы различаем прежде всего нейтрофилы, моноциты и макрофаги. Эти клетки относятся к семейству лейкоцитов, т.е. лейкоцитов, выполняющих в основном иммунные функции. Все три типа профессиональных фагоцитов специализируются на фагоцитозе, хотя каждый выполняет его немного по-разному.

Нейтрофилы являются основными клетками, ответственными за формирование острого воспаления. В нормальных условиях нейтрофилы циркулируют с кровью по всему телу. Когда начинается инфекция, эти клетки сразу группируются в очаге болезни. Фагоцитоз нейтрофилами быстрый и интенсивный: эти клетки обладают широким спектром способов нейтрализации поглощенных возбудителей.

Моноциты, как и нейтрофилы, циркулируют в кровотоке, однако могут покидать его и заселять различные ткани. Затем зрелые моноциты трансформируются в тканевые макрофаги. Фагоцитоз, управляемый макрофагами, протекает менее быстро и значительно медленнее. Макрофаги являются основным пулом клеток, обнаруживаемым в очагах хронического воспаления.

Фагоцитоз - типы

Фагоцитоз - сложный процесс, течение которого зависит от вида фагоцитирующей клетки, объекта фагоцитоза и множества молекул-посредников. Различают два основных пути фагоцитоза:

- самопроизвольный (так называемый нативный) фагоцитоз

Это относительно медленный фагоцитоз, редко участвующий в антимикробном ответе. Роль спонтанного фагоцитоза заключается в удалении мертвых клеток и «очистке» ненужных элементов в тканях. Для того чтобы инициировать спонтанный фагоцитоз, необходимо стимулировать так наз. «рецепторы-мусорщики» присутствуют в основном на макрофагах. Этот тип фагоцитоза является противовоспалительным.

- облегчение фагоцитоза

Облегченный фагоцитоз намного быстрее и эффективнее, чем спонтанный фагоцитоз. Благодаря этому достигается высокая эффективность уничтожения болезнетворных микроорганизмов. Для того, чтобы процесс фагоцитоза протекал так интенсивно, необходимы некоторые помещения - как следует из названия.

Как облегчить работу фагоцитов? Одним из самых распространенных методов является специальная «маркировка» объектов, от которых следует избавиться. Этот процесс называется опсонизацией.

Суть опсонизации заключается в прикреплении определенных молекул к поверхности микроба. Таким образом, «помеченный» возбудитель быстро становится мишенью и уничтожается клетками-фагами. Молекулы опсонизации называются опсонинами. В основном это антитела и компоненты т.н. система комплемента.

Опсонины эффективно распознают патогены, маркируют их и тем самым значительно облегчают протекание процесса фагоцитоза.

Фагоцитоз - стадии

Теперь мы знаем, какие клетки фагоцитируют, когда и почему. Итак, попробуем подробно проследить этот процесс:1. Активация и приток фагоцитов к очагу инфекцииПроникновение микроорганизма в организм вызывает немедленную стимуляцию иммунной системы. Клетки в воротах инфекции начинают посылать сигнал о существующей угрозе.

Молекулы-посредники (в первую очередь так называемые провоспалительные цитокины) распределяются по всему кровотоку. Так фагоциты «знают», что произошло заражение, и активируются.

Активированные фагоциты перемещаются с кровью к месту заражения. Эффективный приток фагоцитов в нужное место возможен благодаря так называемому хемотаксис. Это процесс целенаправленного движения клеток под действием химических сигналов.

Активные фагоциты также обладают способностью проходить сквозь стенки сосудов, создавая в месте заражения воспалительный инфильтрат.

2. Распознавание патогенов

После того как фагоциты достигают места заражения, они начинают распознавать патогены. Этому процессу часто способствуют другие молекулы (см. пункт 4 - облегченный фагоцитоз). Каждый фагоцит имеет на поверхности своей клеточной мембраны так называемую рецепторы, то есть белки, позволяющие распознавать различные молекулы.

При стимуляции рецепторов, ответственных за распознавание микробов, фагоцит прочно связывается с объектом своей атаки.

3. Поглощение патогена

Фагоцит, «склеенный» с возбудителем, запускает процесс его поглощения. Клеточная мембрана фагоцита начинает окружать возбудителя, «карабкаясь» по его краям. Таким образом образуется пузырь, содержащий микроб. Этот пузырь, называемый фагосомой, теперь находится внутри фагоцитирующей клетки. Для полной инактивации микроорганизма необходимо уничтожить содержимое фагосомы.

Переваривание содержимого фагосомы

Для того чтобы содержимое фагосомы переварилось, необходимо доставить внутрь нее пищеварительные ферменты. Такие ферменты хранятся в специальных везикулах, называемых лизосомами.

Последняя стадия фагоцитоза поэтому требует соединения содержимого лизосом с содержимым фагосомы - так происходит так называемая фаголизосома.

Ферменты, содержащиеся в лизосомах, способны расщеплять самые сложные химические вещества, что приводит к уничтожению микроба. Элиминацию возбудителя с участием пищеварительных ферментов называют кислородонезависимой.

Как несложно догадаться, существует также кислородозависимая элиминация. Он протекает гораздо быстрее и эффективнее, но на это способны лишь некоторые фагоциты. Кислородзависимая элиминация происходит только в клетках, способных генерировать так называемые" кислородный взрыв".

Кислородный взрыв - это внезапный выброс высокоактивных форм кислорода (например, молекул перекиси водорода), обладающих сильным антимикробным действием. Кислородный взрыв запускает ряд химических реакций, приводящих к быстрой ликвидации патогенов. Кислородозависимая микробная деструкция в первую очередь характерна для нейтрофилов.

Фагоцитоз - что дальше?

Процесс фагоцитоза заканчивается перевариванием содержимого фагосомы внутри клетки. Что же тогда происходит с остатками разрушенных частиц? Фагоцитарная клетка избавляется от большинства продуктов жизнедеятельности, просто «выбрасывая» их. Однако часть материала, оставшегося после переваривания, может оказаться очень полезной.

Некоторые фагоциты выполняют и другие функции в иммунной системе. Хорошим примером являются макрофаги, которые помимо фагоцитоза занимаются еще и так называемым презентация антигена. Презентация антигена заключается в показе фрагментов уничтоженных микробов другим иммунным клеткам.

Макрофаг, завершив фагоцитоз возбудителя, обнажает часть фагоцитируемого материала на своей поверхности, а затем «бродит» с ним по всему организму.

Каждая клетка иммунной системы, с которой она сталкивается, «учится» распознавать данный патоген. Это явление чрезвычайно важно для создания эффективных механизмов противомикробной защиты.

Также стоит знать, что процесс фагоцитоза не всегда заканчивается окончательным уничтожением микроорганизма. Существуют патогены, способные выживать внутри фагосом благодаря специально разработанным защитным механизмам. Хорошим примером являются Mycobacterium tuberculosis, которые могут выживать внутри макрофагов в течение многих лет.

Способы предотвращения фагоцитоза микробами

Фагоцитоз как средство устранения «биологических противников» - очень старый механизм. По этой причине некоторые микроорганизмы научились избегать фагоцитоза или выживать в нем. Вот несколько примеров:

- убийство фагоцитов

Похоже, самый простой способ избежать фагоцитоза - вывести из строя клетку, которая его осуществляет. Некоторые микроорганизмы обладают способностью продуцировать вещества, необратимо повреждающие фагоциты. Примером такого возбудителя является золотистый стафилококк, вырабатывающий токсины, вызывающие их гибель путем разрушения клеточной мембраны фагоцитов.

- подавление воспалительной реакции

Воспаление в воротах инфекции облегчает передачу инфекционного сигнала. Благодаря ему возможна активация и прибытие фагоцитов в нужное место. Существуют патогены, способные маскироваться, чтобы не быть распознанными иммунной системой хозяина и не вызывать воспаления.

- избегать опсонизации

Опсонизация, или специальное «маркирование» возбудителей, является одним из наиболее эффективных способов облегчения фагоцитоза. Неудивительно, что микробы стараются избегать этого. Некоторые штаммы стафилококков могут разрушать опсонины или прятать их на своей поверхности.

- уклонение от распознавания фагоцитами

Для запуска процесса фагоцитоза необходимо распознать вредоносность данного микроорганизма фагоцитом. Некоторые патогены, такие как бледная трепонема, вызывающая сифилис, способны прикреплять к своей поверхности антигены, сходные с клетками-хозяевами. Затем иммунная система распознает их как свои собственные, позволяя патогенам избежать фагоцитоза.

- блок производства фагосом

Одним из ключевых этапов фагоцитоза является окружение атакуемого микроорганизма пузырьком, который затем всасывается в клетку. Однако в природе существует множество способов избежать этого. Некоторые микробы вырабатывают вещества, разрушающие стенку фагосомы. Другой механизм используется Pseudomonas aeruginosa. Эта бактерия создает вокруг себя скользкий слой (биопленку), препятствующий образованию настоящего пузыря.

- выживание внутри фагоцита

Конечным домом возбудителей при фагоцитозе становится фаголизосома. Его среда крайне враждебна; содержит много ферментов и убивающих веществ. Однако микробы могут вырабатывать механизмы, позволяющие им выживать даже в таких сложных условиях. Одним из примеров является микобактерия туберкулеза. Эта бактерия выработала особую клеточную мембрану с очень высоким содержанием липидов, на которую не действуют стандартные пищеварительные ферменты.

- побег фагосомы

Побег из фагосомы звучит довольно невероятно, но на самом деле есть микробы, которые развили такой умный защитный механизм. Бактерии Listeria monocytogenes продуцируют вещества, способные разрушать стенку фагосомы. Более того, этот возбудитель после выхода из фагосомы способен размножаться внутри фагоцита, а также проникать дальше за его пределы.

Нарушения фагоцитоза

Правильное функционирование процесса фагоцитоза имеет фундаментальное значение для эффективного функционирования иммунной системы. Нарушения отдельных стадий фагоцитоза лежат в основе заболеваний, связанных с иммунодефицитом. Примеры таких условий:

- Хроническая гранулематозная болезнь

Причиной хронической гранулематозной болезни является нарушение фагоцитоза на стадии генерации кислородного взрыва. Отсутствие соответствующего фермента (так называемой НАДФН-оксидазы) предотвращает образование активных форм кислорода, что, в свою очередь, не позволяет быстро и эффективно уничтожать микроорганизмы.

Поражение ферментов имеет генетическую основу, поэтому в настоящее время не существует этиотропного лечения этого заболевания. При хронической гранулематозной болезни возникают частые инфекции, абсцессы и гранулемы из-за неэффективной системы внутриклеточной элиминации возбудителей.

Читайте также: Гранулематоз Вегенера: причины, симптомы и лечение

- Команда Чедиак-Хигаси

При синдроме Чедиака-Хигаси мы имеем дело с дефектом фагоцитоза на стадии фагосомно-лизосомного соединения. Генетическая мутация в одном из белков препятствует переносу пищеварительных ферментов в везикулу, содержащую возбудитель, что предотвращает его элиминацию.

Помимо значительного нарушения иммунитета, синдром Чедиака-Хигаси также характеризуется альбинизмом и нарушениями нервной системы.