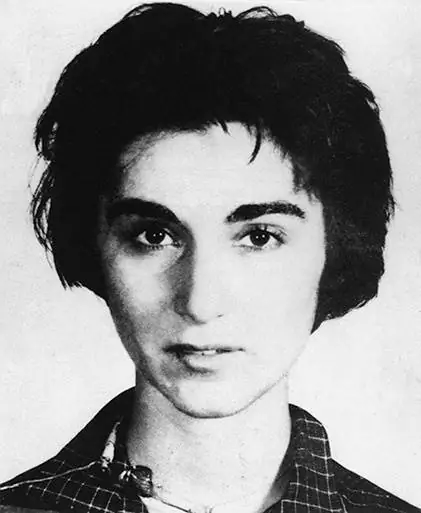

1964. 13 марта 28-летняя Китти Дженовезе была зарезана мужчиной в Квинсе, штат Нью-Йорк, а затем изнасилована, когда она умирала. Свидетелями происшествия стали 38 свидетелей. Они ничего не сделали. По крайней мере, это самая распространенная версия истории. Исходя из этого, преступление пятидесятилетней давности могло стать символом отчужденности и бесчувственности горожан. Неправильно.

Кого никто не смог спасти

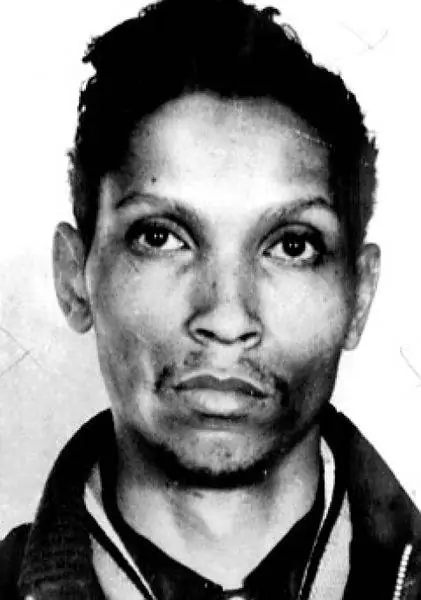

Той ночью Кэтрин «Китти» Дженовезе ехала домой в три часа ночи из соседнего бара, где она работала менеджером магазина. Он жил в хороших условиях в квартире, которую делил со своей девушкой, в безопасном районе. Он припарковался, вышел из машины, и тут отец двоих детей Уинстон Мозли, целый час охотившийся за жертвами, ударил его ножом в спину под уличным фонарем. Сосед проснулся от криков Дженовезе и начал кричать из окна, приказывая Мозли оставить девушку в покое. Мужчина испугался, вернулся к своей машине и через несколько минут отправился на поиски пострадавшей женщины, которую обнаружил лежащей у подъезда многоквартирного дома. Здесь он снова несколько раз ударил ножом Дженовезе, который звал на помощь, и, пока тот истекал кровью, изнасиловал и, наконец, ограбил его. Преступление длилось около получаса.

Тогдашняя New York Times писала, что ни один из 38 свидетелей происшествия не только не пришел на помощь женщине, но и не вызвали полицию. Преступление вызвало общественное возмущение, мир ужаснулся равнодушию горожан, пресса охарактеризовала очевидцев как черствых, бездушных существ, которым наплевать даже на то, что кого-то из их знакомых пытают, убивают и грабят у их дверей. С тех пор выяснилось, что в этой истории больше нюансов. Согласно статье в New York Post, несколько человек хотели что-то сделать для девушки. Просто недостаточно.

В ходе расследования выяснилось, что, вопреки сообщениям прессы, инцидент видели только 16 человек, причем не 38, а 49 очевидцев произошедшего. Мужчина попытался вызвать полицию, но диспетчер заставил его ждать несколько минут, прежде чем он смог сообщить о происшествии. Женщина вышла бы, но не осмелилась и, наконец, через несколько минут после ухода Мозли побежала к умирающему. Сосед-алкоголик, близкий знакомый Дженовезе, даже открыл дверь, но был настолько напуган мужчиной, насилующим женщину, что убежал обратно в свою квартиру и позвал других соседей за советом. Так что было намерение помочь, были те, кто считал, что надо что-то делать, но никто из 65 человек на самом деле не вмешивался. С тех пор психологи были обеспокоены вопросом «почему».

Виновата группа

После прочтения такой шокирующей истории автоматически запускается мантра «это не может случиться со мной». Не может быть, что если на меня нападут на улице, я заболею в метро или сбежавший из зоопарка крокодил вот-вот откусит мне ногу, некому будет прийти мне на помощь. Люди не могут быть такими. Я бы помог. Как мой брат, мой парень, мой лучший друг, очевидно, это правильно.

Однако История Китти Дженовезе не уникальна. Только за последние несколько лет можно было прочитать о многих случаях, когда явное равнодушие очевидцев шокировало. В 2010 году, например, бездомный мужчина истек кровью на улице, мимо которого праздно проходило более двух десятков прохожих. Кто-то даже сфотографировал его. Как тот человек, который прыгнул голышом посреди Ракоци средь бела дня осенью 2013 года. Хоть кто-то подошел к нему.

Психологические эксперименты, проводимые с шестидесятых годов, также доказывают, что случай Дженовезе - не результат неудачного стечения обстоятельств, а скорее общая человеческая характеристика. Точнее, это общая характеристика нашего группового поведения. Исследования Джона Дарли и Бибба Латане показывают, что мы гораздо чаще оказываем помощь в экстренной ситуации в одиночку, чем в группе. Кроме того, чем больше количество групп, тем меньше вероятность того, что мы активируем себя сами.

В группе мы работаем по-разному: мы инстинктивно адаптируемся к другим, что часто перевешивает наши индивидуальные стандарты. Не случайно мы как группа способны на гораздо более экстремальные и жестокие поступки. Нам не нравится выходить за рамки, делать что-то отличное от большинства, даже если мы находимся в критической ситуации. А если лидер группы решит, что помощь не нужна, то и мы ничего не делаем. В таких случаях ответственность распределяется между людьми, мы не чувствуем давления, непонятно, что мы нужны. Однако исследования психологов показали, что это не означает равнодушия или бесчувственности. В это время большинство более тревожны, напряжены и неуверенны. Людям трудно решить, нужна ли их помощь, не выглядят ли они глупо, если вмешиваются, или не вмешиваются ли они в то, чего не должны делать.

От чего зависит помощь?

Существуют значительные индивидуальные и культурные различия в том, когда мы оказываем помощь, но исследования, проведенные за последние пятьдесят лет, выявили некоторые общие принципы. Во-первых, мы с меньшей вероятностью поможем, если обнаружим конфликт между родственниками и членами семьи. Лучше держаться подальше от семейных дел, верно? Неслучайно так много женщин и детей живут в условиях постоянного насилия в семье.

Хотя от бедра мы бы догадались об обратном, похоже, мы помогаем чаще в действительно опасных ситуациях, в тех, где присутствует виновник и где необходимо физическое вмешательство. То же самое верно, если свидетелями являются только мужчины или если потерпевший является знакомым. Если мы чувствуем (например, в случае стихийных бедствий), что для решения кризиса нужна работа большего числа людей, мы с большей вероятностью предложим свою помощь. Мы также проявляем больше энтузиазма, когда кто-то спрашивает нас напрямую, когда мы видим, что другие тоже помогают, или когда мы считаем себя полезными людьми.

Таким образом, у нас больше всего шансов на помощь, если мы находимся в большой опасности, нас окружают друзья, если мы даем понять, что нуждаемся во вмешательстве, а наша одежда предполагает более высокий социальный статус. К сожалению, ничего из этого не помогло Китти Дженовезе.