Эти десять персонажей оказали огромное влияние на психологию. Их истории продолжают интриговать тех, кто интересуется личностью и идентичностью, природой и воспитанием, а также связями между разумом и телом.

Эти десять персонажей оказали огромное влияние на психологию, и их истории продолжают интриговать каждое новое поколение студентов. Что особенно увлекательно, так это то, что многие из их историй продолжают развиваться - появляются новые доказательства или внедряются новые технологии, меняя то, как дела интерпретируются и понимаются. Общим для многих из этих 10 также является то, что они затрагивают некоторые из вечных споров в психологии, о личности и идентичности, природе и воспитании, а также о связях между разумом и телом.

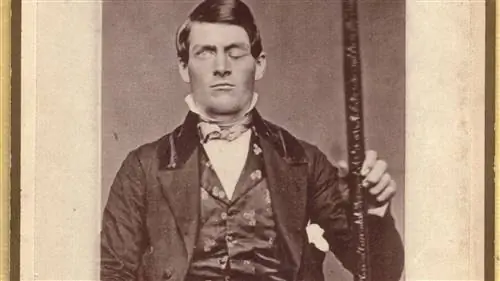

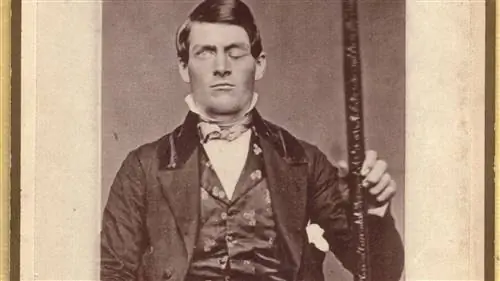

Финеас Гейдж

Однажды в 1848 году в Центральном Вермонте Финеас Гейдж забивал землю взрывчаткой, чтобы подготовить путь для новой железнодорожной линии, когда с ним случилась ужасная авария. Детонация сработала преждевременно, и его трамбовка попала ему в лицо, прошла через мозг и вылетела из макушки.

Примечательно, что Гейдж выжил, хотя его друзья и семья, как сообщается, чувствовали, что он изменился настолько глубоко (стал вялым и агрессивным), что «он больше не был Гейджем». На этом история заканчивалась - классический пример повреждения лобной части мозга, влияющего на личность. Однако в последние годы история Гейджа подверглась резкой переоценке в свете новых доказательств. Сейчас считается, что он прошел значительную реабилитацию и фактически начал работать водителем в Чили. Моделирование его травм показало, что большая часть его правой лобной коры, вероятно, была пощажена, и были обнаружены фотографические свидетельства, показывающие щеголеватого Гейджа после аварии. Не то, чтобы вы найдете это исправленное описание во многих учебниках по психологии: недавний анализ показал, что немногие из них соответствуют новым данным.

Х. М

Генри Густав Молисон (в течение многих лет известный в литературе как H. M. для защиты своей частной жизни), который умер в 2008 году, развил тяжелую амнезию в возрасте 27 лет после перенесенной операции на головном мозге в качестве формы лечения эпилепсии, которую он страдал с детства. Впоследствии он был в центре внимания более 100 психологов и нейробиологов, и он был упомянут в более чем 12 000 журнальных статей! Операция Молисона заключалась в удалении больших частей гиппокампа с обеих сторон его мозга, в результате чего он был почти полностью неспособен хранить новую информацию в долговременной памяти (были некоторые исключения - например, после 1963 г. известно, что в Далласе был убит президент США). Экстремальные недостатки Молесона стали неожиданностью для экспертов того времени, поскольку многие из них считали, что память распределена по всей коре головного мозга. Сегодня наследие Молисона живет: его мозг был тщательно срезан, сохранен и превращен в трехмерный цифровой атлас, а история его жизни, как сообщается, должна быть превращена в художественный фильм, основанный на книге, которую исследователь Сюзанна Коркин написала о нем: Постоянное настоящее время, Человек без памяти и чему он научил мир.

Виктор Леборн (псевдоним «Тан»)

Тот факт, что у большинства людей языковая функция обслуживается преимущественно левой лобной корой, сегодня стал почти общеизвестным, по крайней мере, среди студентов-психологов. Однако еще в начале девятнадцатого века все считали, что языковая функция (например, память, см. статью для H. M.) распределяется по мозгу. Пациент восемнадцатого века, который помог изменить это, был Виктор Леборн, француз, которого прозвали «Тан», потому что это был единственный звук, который он мог произнести (помимо ругательной фразы «sacre nom de Dieu»). В 1861 году в возрасте 51 года Леборн был направлен к известному неврологу Полю Брока, но вскоре умер. Брока исследовал мозг Леборна и заметил поражение в его левой лобной доле - сегмент ткани, теперь известный как зона Брока. Учитывая нарушенную речь Леборна, но сохранное понимание, Брока пришел к выводу, что эта область мозга отвечает за производство речи, и приступил к убеждению своих сверстников в этом факте, признанном теперь ключевым моментом в истории психологии. На протяжении десятилетий о Леборне мало что было известно, кроме его важного вклада в науку. Однако в статье, опубликованной в 2013 году, Цезарий Домански из Университета Марии Кюри-Склодовской в Польше обнаружил новые подробности биографии, в том числе возможность того, что Леборн пробормотал слово «Тан», потому что на его родине Море находится несколько кожевенных заводов.

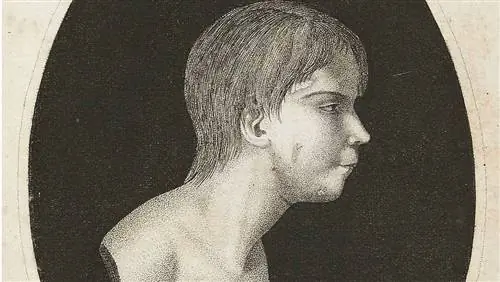

Дикий мальчик из Аверона

«Дикий мальчик из Аверона», которого врач Жан-Марк Итар назвал Виктором, был найден выходящим из леса Аверон на юго-западе Франции в 1800 году в возрасте 11 или 12 лет, где, как считается, он был живет в дикой природе несколько лет. Для психологов и философов Виктор стал своего рода «естественным экспериментом» в вопросе о природе и воспитании. Как на него повлияет отсутствие человеческого участия в начале его жизни? Те, кто надеялся, что Виктор поддержит идею «благородного дикаря», не испорченного современной цивилизацией, были в значительной степени разочарованы: мальчик был грязным и взлохмаченным, испражнялся на месте и, по-видимому, главным мотивом был голод. Виктор приобрел статус знаменитости после того, как его перевезли в Париж, и Итар начал миссию по обучению и социализации «дикого ребенка». Эта программа увенчалась переменным успехом: Виктор так и не научился бегло говорить, но он одевался, научился гражданским туалетным привычкам, мог написать несколько писем и приобрел базовые знания языка. Эксперт по аутизму Ута Фрит считает, что Виктора, возможно, бросили из-за того, что он был аутистом, но она признает, что мы никогда не узнаем правду о его происхождении. История Виктора легла в основу романа 2004 года «Дикий мальчик» и была инсценирована во французском фильме 1970 года «Дикий ребенок».

Ким Пик

По прозвищу «Ким-Путер» друзья, Пик, который умер в 2010 году в возрасте 58 лет, был источником вдохновения для Дастина Хоффмана, персонажа ученого-аутиста в фильме «Человек дождя», получившем несколько «Оскаров». До этого фильма, который был выпущен в 1988 году, мало кто слышал об аутизме, поэтому можно считать, что Peek через фильм помог привлечь внимание к этому заболеванию. Однако, возможно, фильм также способствовал распространению популярного заблуждения о том, что одаренность является отличительной чертой аутизма (в одной примечательной сцене персонаж Хоффмана мгновенно вычисляет точное количество палочек для коктейля - 246 - которые официантка роняет на пол). Сам Пик на самом деле не был аутичным ученым, рожденным с аномалиями мозга, включая деформированный мозжечок и отсутствие мозолистого тела (массивный пучок ткани, который обычно соединяет два полушария). Его умственные способности были поразительны и включали расчет календаря, а также энциклопедические знания истории, литературы, классической музыки, почтовых индексов США и маршрутов путешествий. Было подсчитано, что за свою жизнь он прочитал более 12 000 книг, и все они были посвящены безупречной памяти. Несмотря на общительность и общительность, Пик имел проблемы с координацией и боролся с абстрактным или концептуальным мышлением.

Анна О

«Анна О.» это псевдоним Берты Паппенгейм, новаторской немецкой еврейской феминистки и социального работника, которая умерла в 1936 году в возрасте 77 лет. Как Анна О., она известна как одна из первых пациентов, подвергшихся психоанализу, и ее случай во многом вдохновил Фрейда на размышления о психических заболеваниях.. Впервые Паппенгейм привлек внимание другого психоаналитика, Йозефа Брейера, в 1880 году, когда его вызвали к ней домой в Вене, где она лежала в постели, почти полностью парализованная. Другие ее симптомы включают галлюцинации, изменения личности и бессвязную речь, но врачи не смогли найти никакой физической причины. В течение 18 месяцев Брейер навещал ее почти ежедневно и говорил с ней о ее мыслях и чувствах, в том числе о ее горе по отцу, и чем больше она говорила, тем больше исчезали ее симптомы - по-видимому, это был один из первых случаев психоанализ или «лечение разговорами», хотя степень успеха Брейера оспаривается, и некоторые историки утверждают, что у Паппенгейма действительно было органическое заболевание, такое как эпилепсия. Хотя Фрейд никогда не встречался с Паппенгеймом, он написал о ее случае, в том числе о том, что у нее была истерическая беременность, хотя это тоже оспаривается. Последняя часть жизни Паппенгейма в Германии после 1888 года так же примечательна, как и ее время, когда она была Анной О. Она стала плодовитым писателем и пионером в социальной сфере, в том числе писала рассказы, пьесы и переводила оригинальные тексты, а также она основала социальные клубы для еврейских женщин, работала в детских домах и основал Германскую федерацию еврейских женщин.

Китти Дженовезе

К сожалению, на самом деле не Китти Дженовезе стала одним из классических примеров психологии, а ужасная судьба, которая ее постигла. В 1964 году в Нью-Йорке Дженовезе возвращалась домой с работы горничной в баре, когда на нее напал и в конце концов убил Уинстон Мозли. Что сделало эту трагедию настолько влиятельной для психологии, так это то, что она вдохновила на исследование того, что стало известно как Феномен свидетеля - ныне хорошо зарекомендовавший себя вывод о том, что наше чувство личной ответственности ослабляется присутствием других людей. Согласно фольклору, 38 человек наблюдали за кончиной Дженовезе, но ни один из них не сделал ничего, чтобы помочь, по-видимому, ужасный пример эффекта свидетеля в реальной жизни. Однако на этом история не заканчивается, так как историки впоследствии установили, что реальность была намного сложнее - как минимум два человека пытались вызвать помощь, а фактически был только один свидетель второго и смертельного нападения. В то время как основной принцип эффекта свидетеля выдержал испытание временем, понимание современной психологией того, как он работает, стало намного более тонким. Например, есть свидетельства того, что в некоторых ситуациях люди с большей вероятностью будут действовать, когда они являются частью большей группы, например, когда они и другие члены группы принадлежат к той же социальной категории (например, все женщины), что и остальные. жертва.

Маленький Альберт

«Маленький Альберт» - это прозвище, которое один из первых психологов-бихевиористов Джон Уотсон дал 11-месячному ребенку, которому он вместе со своей коллегой и будущей женой Розалинд Рейнер намеренно пытался привить определенные страхи через процесс кондиционирования. Исследование сомнительного научного качества было проведено в 1920 году и стало печально известным своей неэтичностью (такая процедура никогда не будет одобрена в современных университетских условиях). Интерес к Маленькому Альберту возродился в последние годы, когда разгорелся академический спор по поводу его истинной личности. Группа во главе с Холлом Беком из Аппалачского университета объявила в 2011 году, что, по их мнению, Маленький Альберт на самом деле был Дугласом Мерриттом, сыном кормилицы из Университета Джона Хопкинса, где базировались Уотсон и Рейнер. Согласно этому печальному отчету, у маленького Альберта были неврологические нарушения, что усугубляло неэтичный характер исследования Уотсона и Рейнера, и он умер в возрасте шести лет от гидроцефалии (жидкости в мозгу). Однако эта версия была оспорена другой группой ученых во главе с Расселом Пауэллом из Университета Макьюэна в 2014 году. Они установили, что Маленький Альберт, скорее всего, был Уильямом А. Баргером (записанным в его медицинской карте как Альберт Баргер), сыном другого мокрого человека. медсестра. Ранее в этом году автор учебников Ричард Григгс взвесил все доказательства и пришел к выводу, что история Баргера более правдоподобна, а это означает, что Маленький Альберт действительно умер в 2007 году в возрасте 87 лет.

Крис Сайзмор

Крис Костнер Сайзмор - один из самых известных пациентов, которому поставили противоречивый диагноз множественного расстройства личности, известного сегодня как диссоциативное расстройство личности. Среди альтер-эго Сайзмора, по-видимому, были Ева Уайт, Ева Блэк, Джейн и многие другие. По некоторым сведениям, Сайзмор выразила эти личности как механизм выживания перед лицом травм, которые она пережила в детстве, в том числе увидела, как ее мать тяжело ранена, и человека, распиленного пополам на лесопилке. В последние годы Сайзмор описывала, как ее альтер-эго объединялись в одну единую личность на протяжении многих десятилетий, но она по-прежнему считает разные аспекты своего прошлого принадлежащими ее разным личностям. Например, она заявила, что ее муж был женат на Еве Уайт (а не на ней) и что Ева Уайт является матерью ее первой дочери. В 1957 году по ее истории был снят фильм под названием «Три лица Евы» (основанный на одноименной книге, написанной ее психиатрами). Джоанн Вудворд получила «Оскар» за лучшую женскую роль за роль Сайзмор и ее разных личностей в этом фильме. Сайзмор опубликовала свою автобиографию в 1977 году под названием «Я Ева». В 2009 году она появилась в программе интервью BBC Hard Talk.

Дэвид Реймер

Один из самых известных пациентов в психологии, Реймер потерял свой пенис в результате неудачной операции по обрезанию, когда ему было всего 8 месяцев. Впоследствии психолог Джон Мани посоветовал его родителям вырастить Реймера девочкой, «Брендой», и для него пройти дальнейшую операцию и гормональное лечение, чтобы помочь ему изменить пол.

Money первоначально описал эксперимент (никто раньше не пробовал ничего подобного) как огромный успех, который, по-видимому, подкреплял его веру в важную роль социализации, а не врожденных факторов, в детской гендерной идентичности. На самом деле, переназначение было серьезно проблематичным, и мальчишество Реймера никогда не скрывалось. Когда ему было 14 лет, Реймеру рассказали правду о его прошлом, и он решил обратить вспять процесс смены пола, чтобы снова стать мужчиной. Позже он провел кампанию против изменения пола других детей с травмами половых органов, как это было у него. Его история была превращена в книгу Джона Колапинто «Как его создала природа, мальчик, которого вырастили девочкой», и он является героем двух документальных фильмов BBC Horizon. К сожалению, Реймер покончил с собой в 2004 году в возрасте всего 38 лет.

Кристиан Джарретт (@Psych_Writer) - редактор исследовательского дайджеста BPS